Desde o princípio encarado como o caso mais difícil da descolonização, foi em Angola que mais forças apostaram em soluções neocoloniais. Vários fatores se conjugaram para isso:

-

As potencialidades económicas e o surto de desenvolvimento verificado a partir dos anos 50;

-

A maior concentração de colonos portugueses e a sua maior percentagem no total da população;

-

O caso especial do enclave de Cabinda;

-

A pronta e eficaz resposta à bárbara vaga de terrorismo sistemático da UPA em 1961;

-

A situação militar de 1974, favorável às forças portuguesas;

-

A existência de três movimentos de libertação, inconciliáveis e travando entre si uma luta armada.

A própria implantação do MFA encontrou dificuldades. Com uma grande dinâmica nos primeiros tempos, em que o Movimento dos Capitães se ficava pelas reivindicações classistas, foi numa das suas reuniões, em setembro de 1973, que primeiro se introduziu nos debates a componente política. Mas as comissões eleitas anteriores ao 25 de Abril não acompanharam a evolução do Movimento na metrópole e a primeira comissão eleita depois do 25 de Abril – Gabinete do MFA, como então se chamou – refletiu essas contradições na sua composição. A elas não era estranha a inclusão de oficiais com longa permanência na colónia em sucessivas comissões voluntárias, que se perturbaram com a inevitável marcha para a independência.

Logo a seguir ao 25 de Abril parecia nada se ter passado. O governador-geral, depois de algumas hesitações, só se demite dois dias mais tarde e os homens do Movimento ficaram na expectativa.

Só em inícios de maio, com a chegada de uma delegação do MFA presidida por Costa Gomes, surgem as primeiras medidas:

-

Nomeação de novo comandante-chefe;

-

Eleição e entrada em funções do Gabinete do MFA;

-

Libertação dos primeiros presos políticos.

As primeiras declarações de Spínola e Costa Gomes depois desta visita, referindo-se a Angola num quadro português, bloqueiam o diálogo com os movimentos de libertação. Nem a medida unilateral do novo comandante-chefe, suspendendo todas as ações militares ofensivas, produziu quaisquer efeitos. Estas indefinições contribuem para o crescimento de um clima de instabilidade e para alimentar, entre muitos europeus, as esperanças em projetos federalistas.

As aspirações nacionalistas em Angola tinham começado a ganhar alguma expressão organizativa nos anos 20, com a criação da Liga Nacional Africana e do Grémio Africano, que mais tarde se fundiram na Associação dos Naturais de Angola (ANANGOLA). Outras associações de caráter cívico-cultural e publicações, como a Mensagem e a Cultura, acabavam sempre por ser encerradas pelas autoridades coloniais.

Em 1953 é criado o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUA) que em 1956, com outras organizações, nomeadamente o Movimento para a Independência de Angola (MIA), funda o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), ao qual mais tarde adere o Movimento para a Independência Nacional de Angola (MINA). Esta é a versão oficial, se bem que contrariada por alguns dos primeiros dirigentes do Movimento, que não deixam, no entanto, de reconhecer que os seus fundadores vêm daqueles grupos.

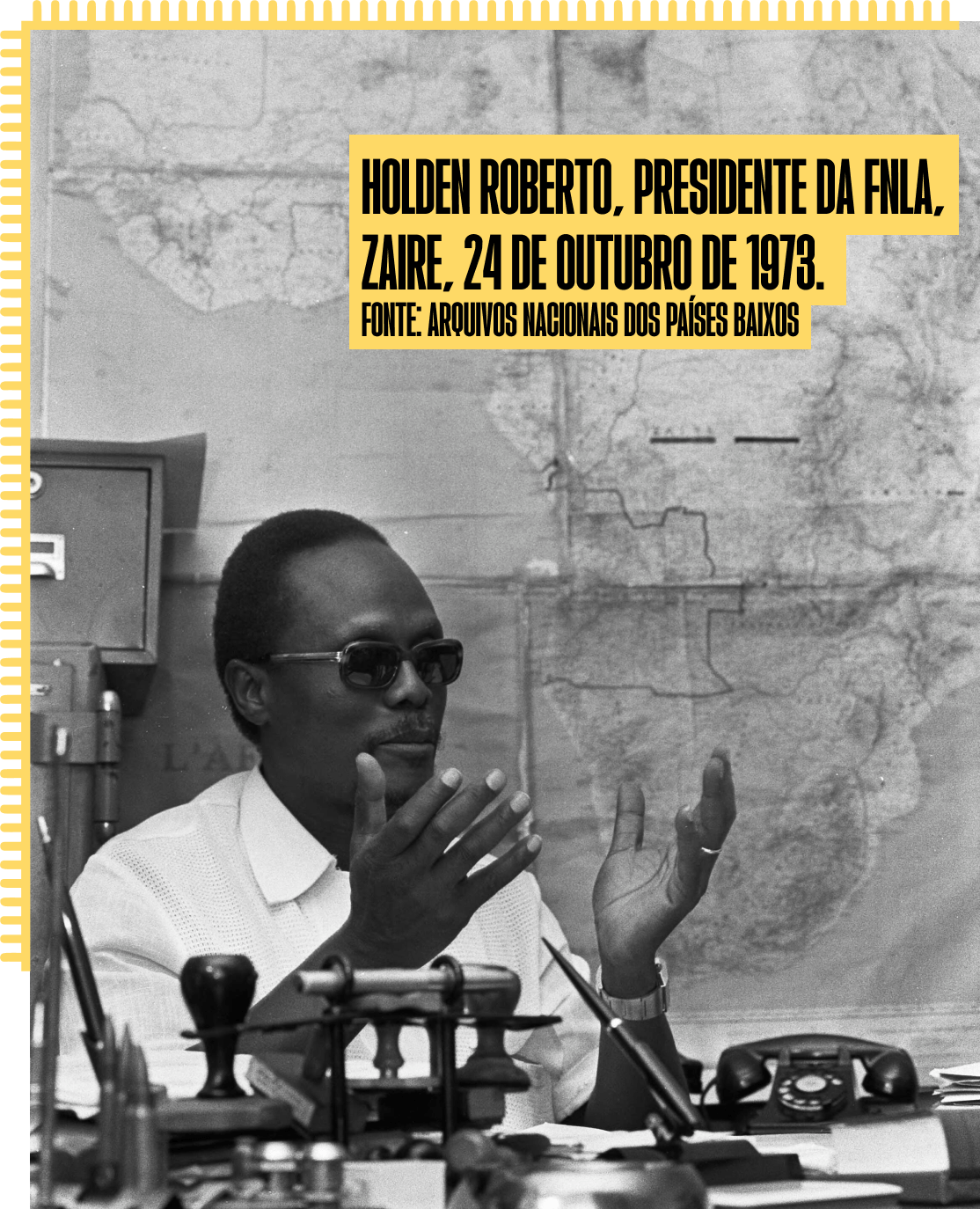

No Norte, além de alguns agrupamentos messiânicos de natureza religiosa, como o de Simão Toco, surge um agrupamento político, a União das Populações do Norte de Angola (UPNA), que mais tarde se transforma na União das Populações de Angola (UPA). Em 1962, a UPA funde-se com o Partido Democrático de Angola (PDA) na Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), criando o Governo da República de Angola no Exílio (GRAE).

«Angola: MPLA vencerá», cartaz de propaganda editado pelo MPLA/ARMAL, 4 de fevereiro de 1970.

Fonte: ANTT, PIDE-DGS

«Angola: MPLA vencerá», cartaz de propaganda editado pelo MPLA/ARMAL, 4 de fevereiro de 1970.

Fonte: ANTT, PIDE-DGS

La voix de la nation angolaise / A voz da nação angolana, n.º 3, 18 de outubro de 1960. Publicação bilingue editada por Holden Roberto.

Fonte: ANTT, AOS

La voix de la nation angolaise / A voz da nação angolana, n.º 3, 18 de outubro de 1960. Publicação bilingue editada por Holden Roberto.

Fonte: ANTT, AOS

FNLA - Actualités, n.º 5, setembro de 1973. Número dedicado à Conferência de Argel.

Fonte: FMSMB, AMPA

FNLA - Actualités, n.º 5, setembro de 1973. Número dedicado à Conferência de Argel.

Fonte: FMSMB, AMPA

Em janeiro de 1961, uma movimentação de raiz social contra as condições de trabalho na região algodoeira da Baixa do Caçanje é alvo de violenta repressão.

No mês seguinte, a 4 de fevereiro, começa a luta armada de libertação com as ações do MPLA contra alguns objetivos políticos e militares em Luanda.

Segue-se uma onda de terrorismo sistemático desencadeado pela UPA em março nos distritos do Zaire e Uíge, que faz milhares de vítimas.

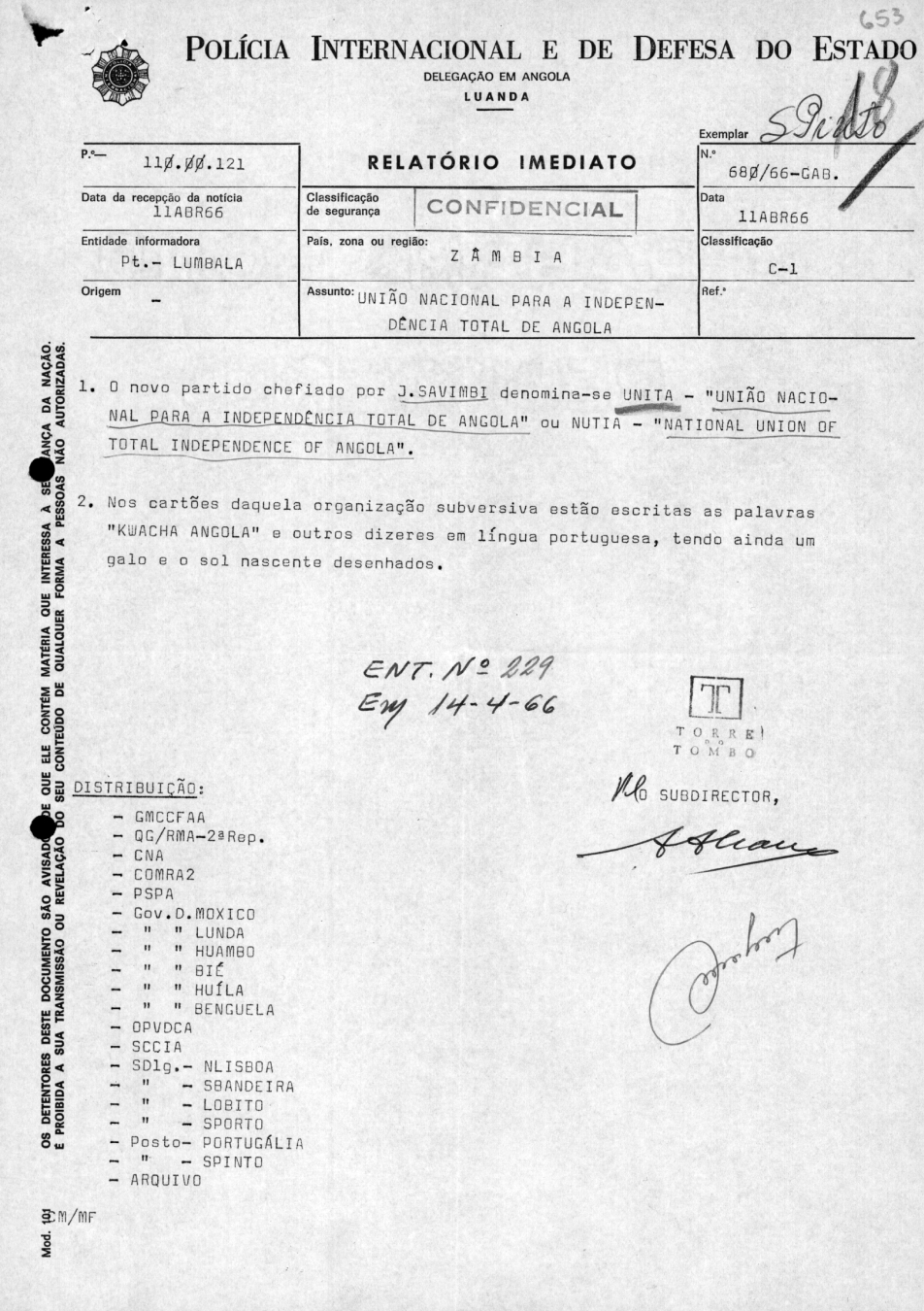

Em 1964 uma cisão na FNLA, com a saída do ministro dos Estrangeiros do GRAE Jonas Savimbi, dá lugar à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que inicia a luta armada no Leste em 1966.

São estes três movimentos que em 25 de Abril de 1974 estão em guerra com o regime colonial português.

Considerando ambíguas e contraditórias as declarações dos responsáveis portugueses logo após o 25 de Abril, nomeadamente as alusões ao referendo e às teses federalistas, os movimentos de libertação insistem na intensificação da guerra, até ao reconhecimento do direito à independência. Na realidade, verificou-se um aumento da atividade guerrilheira de todos os movimentos, com o consequente crescimento do número de baixas.

Cartão de membro da UNITA, s.d.

Fonte: ANTT, PIDE-DGS

Cartão de membro da UNITA, s.d.

Fonte: ANTT, PIDE-DGS

Relatório da PIDE sobre a criação da UNITA, 11 de abril de 1966.

Fonte: ANTT, PIDE-DGS

Relatório da PIDE sobre a criação da UNITA, 11 de abril de 1966.

Fonte: ANTT, PIDE-DGS

A seguir ao 25 de Abril outros grupos políticos surgem em abundância, atingindo-se perto de 40. É possível agrupá-los em três grandes conjuntos:

-

Os que, vindo de movimentos de oposição à ditadura colonial, se centravam à volta do Movimento Democrático de Angola (MDA) ou da Frente Unida de Angola (FUA), defendiam a independência e, principalmente os primeiros, apoiavam o MPLA;

-

Os que, assentando em grupos tribalistas ou em meras personalidades, vieram, na maioria, a integrar o Partido Cristão Democrático de Angola (PCDA) quando este se formou e privilegiavam as relações com a FNLA;

-

Os que se apresentaram como organizações armadas contra o MFA e tentaram golpes «à rodesiana» ou para a balcanização de Angola, dos quais se destacaram a Frente de Resistência Angolana (FRA) e a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC).

Outras pequenas associações marginais em relação a estes três grupos não tiveram qualquer expressão.

Os movimentos de libertação sempre recusaram legitimidade a estes grupos para participarem no processo negocial. Acabaram todos por desaparecer até ao final do ano de 1974.

Em 11 de junho de 1974, após consultas locais conduzidas pelo ministro Almeida Santos, foi nomeado governador Silvino Silvério Marques. Esta nomeação foi recebida com grandes apreensões em Angola. Silvério Marques fora já governador antes do 25 de Abril, era reconhecida e assumidamente um integracionista convicto e as suas primeiras tomadas de posição públicas foram no sentido de desvalorizar a hipótese da independência.

![Anterior à Revolução de Abril, a fotografia ilustra uma digressão do governandor geral de Angola Silvino Silvério Marques ao distrito de Santo António do Zaire, [1962-1966]. Fonte: ADN](https://50anos25abril.pt/wp-content/uploads/2024/07/PT_ADN_FOTO-FA_006_0007_056_008_IC-1-min.jpg)

Antes da sua chegada já se tinha instalado alguma agitação social, com greves em diversos setores. Durante a presença de Almeida Santos em Luanda, houvera uma grande manifestação de apoio ao MPLA em frente do palácio, seguida de uma contramanifestação de brancos, com algumas ameaças de violência contra o próprio ministro.

A situação nunca deixou de se agravar. As greves alastraram a setores importantes, como a banca, caminhos-de-ferro, portos, camionagem, Companhia de Diamantes, sempre solucionadas com a intervenção de homens do MFA.

A 11 de julho desencadeia-se em Luanda um clima de violência que iria persistir. Teve origem no assassínio de um taxista branco por razões nunca esclarecidas, mas aparentemente sem motivações políticas. Grupos de brancos armam-se e exercem represálias violentas nos musseques, causando mortos e feridos. Sucedem-se manifestações de africanos, greves, violências contra residentes brancos dos musseques, e os cantineiros são praticamente expulsos desses bairros periféricos, que passam a ser patrulhados por militares, dado a polícia ser acusada de participar na violência ao lado dos brancos. Também os militares brancos eram acusados de só protegerem os europeus, que, por seu lado, se queixavam de que os militares negros só protegiam os africanos. Na verdade, eram negros os que diariamente morriam nos confrontos, o que originou que no dia 15 de julho um grande número de militares africanos, fardados e desarmados, marchasse para o comando-chefe pedindo uma mais ativa participação no patrulhamento dos musseques.

Entretanto alastram pressões de numerosos setores sociais contra o governador, que, paralisado no palácio, entrara em conflito com o MFA a propósito da presença dos seus elementos numa reunião do Conselho de Defesa. O comandante-chefe apoiou o MFA e a ele se estendeu o conflito com o governador, enquanto os três comandantes militares dos ramos, que haviam inicialmente concordado com a sugestão do comandante-chefe para a presença do MFA na reunião, se solidarizaram com o governador.

Em 17 de julho o MFA realizou um plenário de delegados dos três ramos, do qual sai a decisão de exigir de Lisboa a demissão do governador no prazo de 62 horas.

Silvério Marques foi exonerado e foi criada uma Junta Governativa.

Rosa Coutinho, membro da JSN, foi nomeado presidente da Junta Governativa e comandante-chefe. Chegando a Luanda em 25 de julho, reuniu-se de imediato com o Gabinete do MFA, resultando dessa reunião a escolha dos novos comandantes dos três ramos e a eleição de um delegado do MFA, os quais viriam a integrar a Junta Governativa.

A posse de Rosa Coutinho quase coincide com a publicação da Lei n.º 7 /74, de 27 de julho, e com o comunicado final da visita do secretário-geral da ONU nos princípios de agosto. A posição oficial portuguesa clarificava-se, com o reconhecimento do direito do povo angolano à autodeterminação e independência.

Outros fatores viriam inversamente alimentar a ambiguidade:

-

Mal concluíra o seu discurso de 27 de julho, Spínola faria saber que tomara a inabalável decisão de conduzir pessoalmente a descolonização de Angola;

-

Em 9 de agosto, a JSN divulgava, em comunicado, o seu programa para a descolonização de Angola, sem consulta aos movimentos de libertação e deixando para definição futura o tipo de ligação a estabelecer com Portugal;

-

Em 14 de setembro, Spínola e Mobutu encontravam-se no Sal. A ausência de qualquer comunicado e de posteriores esclarecimentos deu lugar a todo o tipo de especulações, algumas claramente fantasistas. Mas falou-se de Angola, como o próprio Spínola confirmou;

Em 27 de setembro, Spínola reuniu-se com o que chamou os «representantes das forças vivas» de Angola. Na grande maioria, eram chefes de pequenos grupos repudiados pelos movimentos de libertação. As duas únicas associações com prestígio convidadas – a Liga dos Naturais de Angola e a Associação dos Naturais de Angola –, recusaram o convite e demarcaram-se da reunião. Com os acontecimentos do 28 de Setembro, este encontro não foi além da sessão inaugural.

Após a posse de Rosa Coutinho, tendo-se mantido a agitação social e o clima de violência, foi decretado o recolher obrigatório, que foi ostensivamente desrespeitado por manifestantes brancos.

A estratégia de Rosa Coutinho e do MFA orientou-se no triplo sentido de anular os «golpes tipo rodesiano» em gestação, dar representatividade à comunidade branca e negociar com os movimentos de libertação. Nesta estratégia se inscreveu a formação do Governo Provisório e a escolha de vereações municipais para as principais cidades, resultantes de consultas diversificadas conduzidas por elementos do MFA.

Em 18 de setembro cerca de 500 oficiais reuniram-se em Luanda e aprovaram, quase por unanimidade, uma moção de apoio à Junta Governativa.

Em princípios de outubro, procedeu-se à reformulação das estruturas do MFA, criando-se a Comissão Coordenadora do Programa em Angola (CCPA), com maior homogeneidade e maior capacidade de intervenção política.

Em 27 de novembro, a Lei n.º 11/74 redefine os órgãos de governo em Angola, criando o lugar de alto-comissário, determinando que o presidente da Junta Governativa exercesse as funções de alto-comissário até que este tomasse posse, o que só viria a acontecer na sequência do Acordo do Alvor.

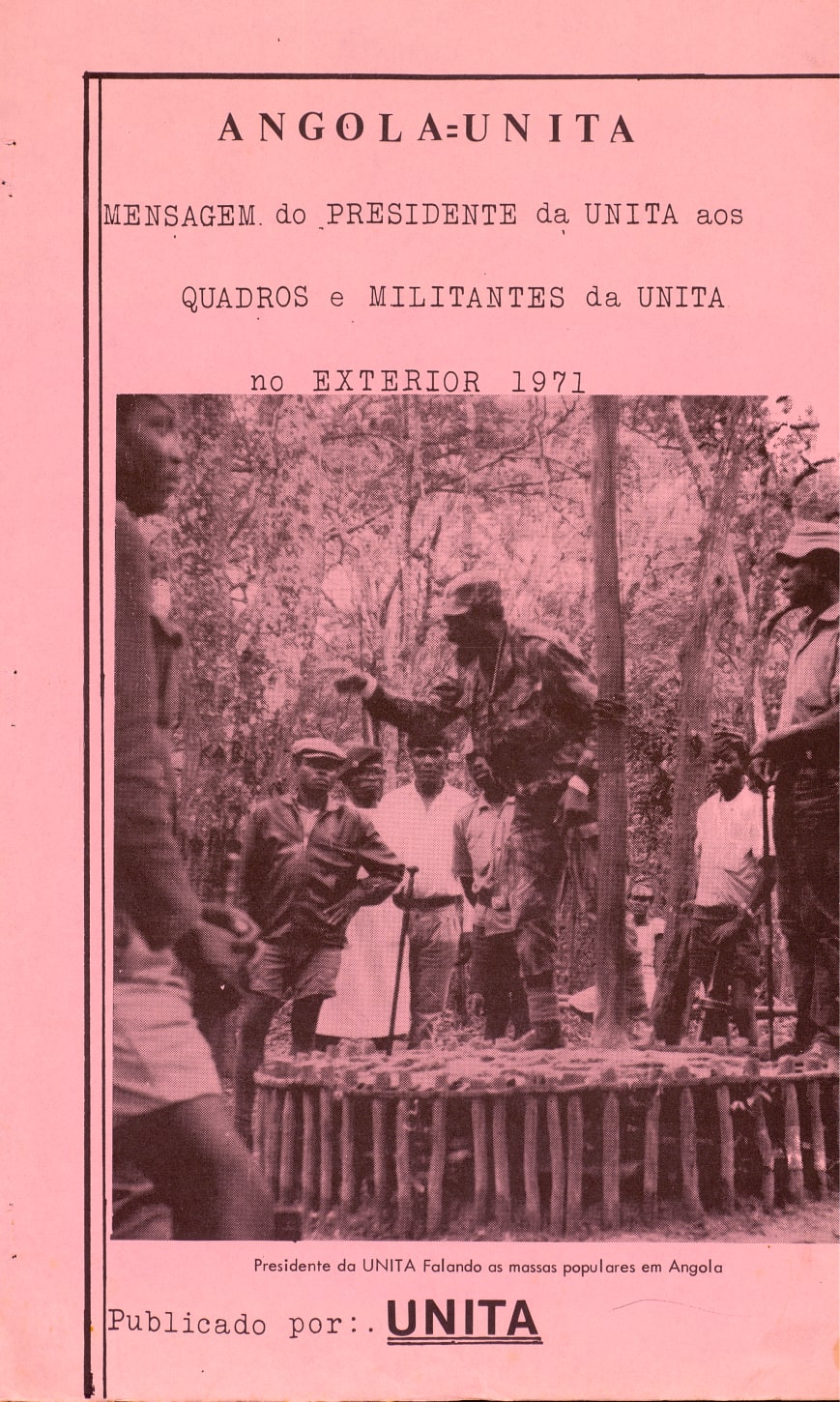

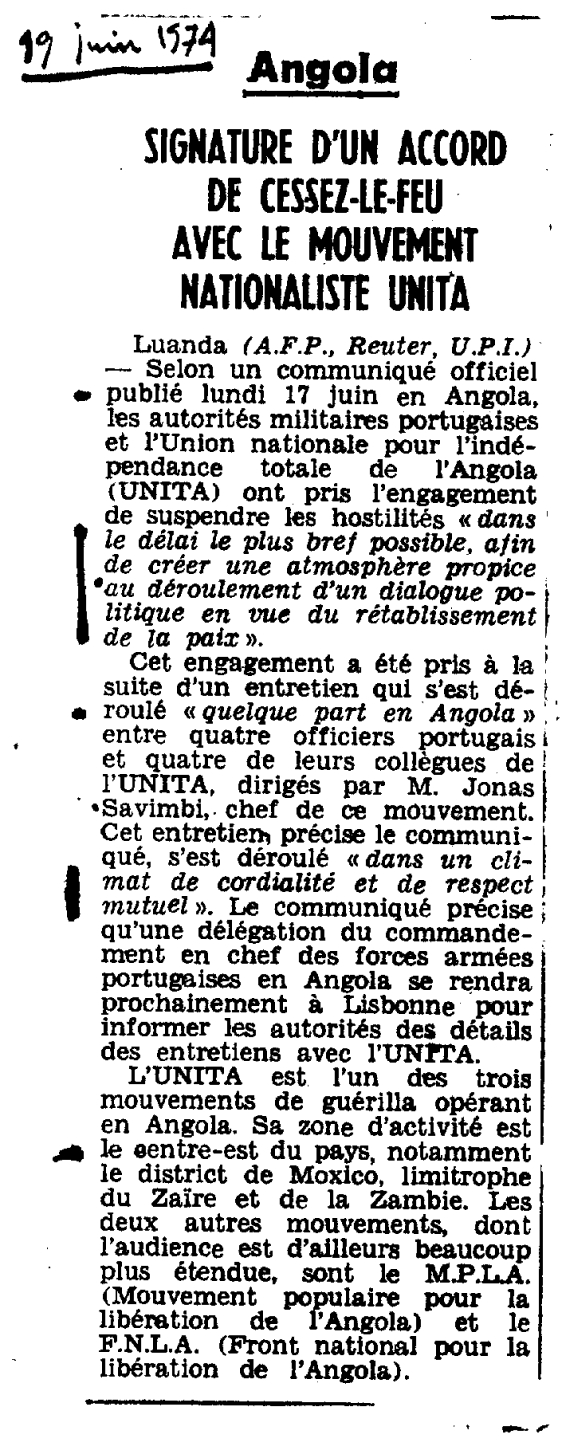

A UNITA foi o único movimento que aceitou negociações formais com os militares portugueses e assinou um acordo de cessação das hostilidades antes do reconhecimento por Portugal do direito à independência.

Entre 1971 e 1973 vigorara um acordo de facto entre a UNITA e as autoridades militares portuguesas, sancionado pelo Governo de Lisboa. Dessas negociações, com o nome de código operação «Madeira», resultou que a UNITA não seria importunada numa zona delimitada do Centro-Leste de Angola, onde receberia apoio logístico das autoridades portuguesas. Em contrapartida, a UNITA colaboraria no combate à FNLA e MPLA no Leste, do que resultou a destruição de todas as bases destes dois movimentos naquela zona militar. O objetivo final da operação «Madeira» era a reintegração de Savimbi e dos elementos da UNITA na «soberania portuguesa». O general português que em princípios de 1973 substituiu o comandante da zona militar leste, que coordenara a operação «Madeira», nunca aceitou esta situação de facto e as hostilidades com a UNITA recomeçaram em janeiro de 1974 (operação «Castor»).

Em 14 de junho de 1974, correspondendo a iniciativas da UNITA, oficiais do MFA enviados pelo comandante-chefe de Angola encontram-se com uma delegação daquele movimento, presidida por Jonas Savimbi, na sua zona de refúgio no interior de Angola. Aí é assinado um acordo de cessação das hostilidades, que viria sempre a ser respeitado.

«Mensagem do presidente da UNITA aos guardas e militantes da Unita no Exterior», maio de 1971. Fonte: AHS/ICS-ULisboa

«Mensagem do presidente da UNITA aos guardas e militantes da Unita no Exterior», maio de 1971. Fonte: AHS/ICS-ULisboa

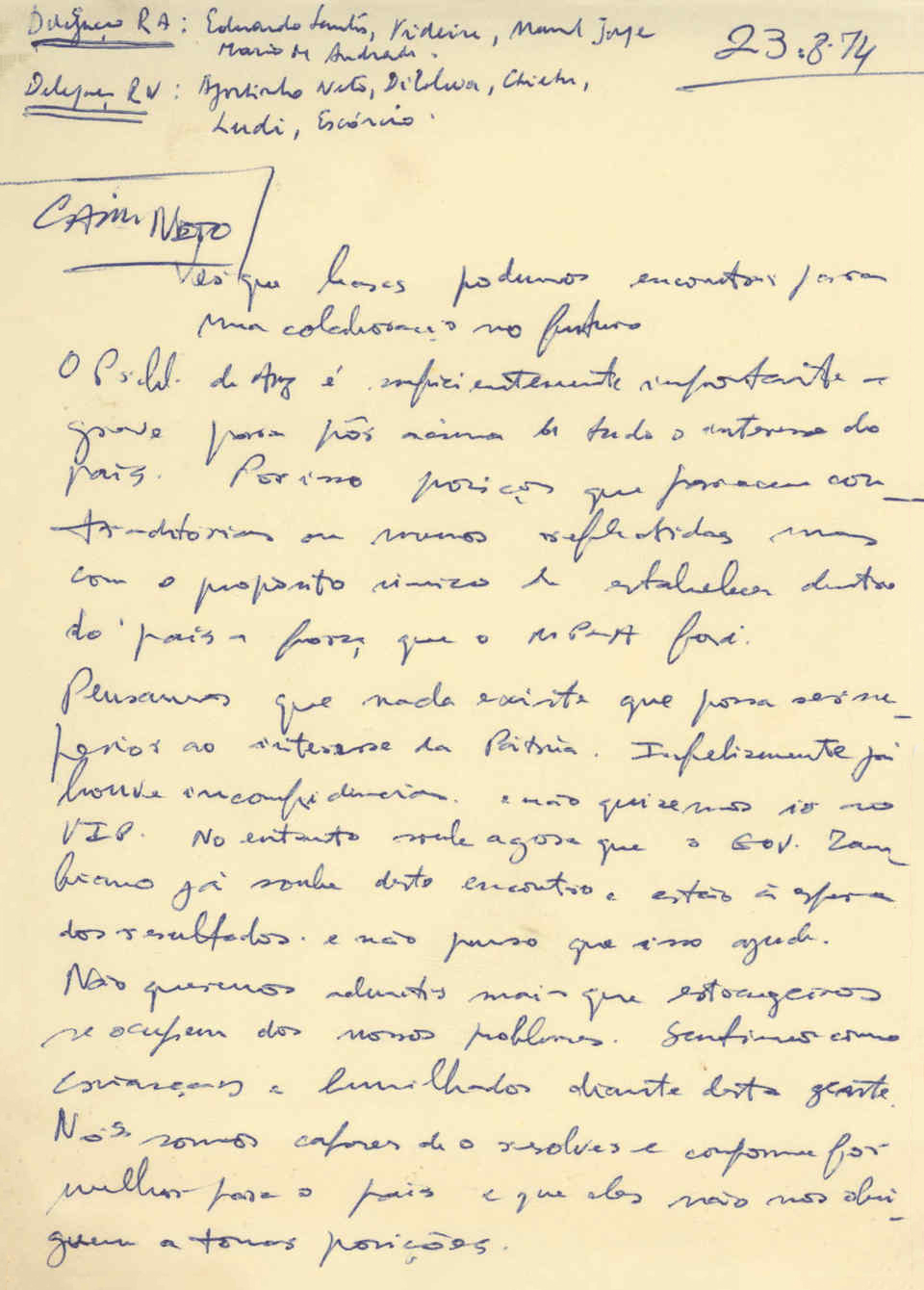

Notas de Mário Pinto de Andrade e Fernando Costa Andrade (?) durante o Congresso, 27 de agosto de 1974. Fonte: FMSMB, Arquivo Mário Pinto de Andrade

Notas de Mário Pinto de Andrade e Fernando Costa Andrade (?) durante o Congresso, 27 de agosto de 1974. Fonte: FMSMB, Arquivo Mário Pinto de Andrade

«Angola - Signature d'un accord de cessez-le-feu avec le mouvement nationaliste UNITA», recorte do jornal Le Monde sobre o acordo de cessar fogo entre Portugal e a UNITA, 19 de junho de 1974.

Fonte: FMSMB, AMS

«Angola - Signature d'un accord de cessez-le-feu avec le mouvement nationaliste UNITA», recorte do jornal Le Monde sobre o acordo de cessar fogo entre Portugal e a UNITA, 19 de junho de 1974.

Fonte: FMSMB, AMS

A FNLA era um movimento caracterizadamente militar e de fraca implantação política nos grandes centros urbanos, pelo que foi difícil chegar ao diálogo com ela. Em julho de 1974 houvera alguns contactos locais em áreas operacionais, entre militares portugueses e guerrilheiros da FNLA. No entanto, só depois do encontro do Sal uma delegação portuguesa (Mário Soares e Firmino Miguel) se encontrou em Kinshasa com o Presidente Mobutu, com Holden Roberto e com Daniel Chipenda (que dizia representar o MPLA, mas que na realidade era já um dissidente em vésperas de se integrar na FNLA).

Em 11 e 12 de outubro, de novo em Kinshasa, outra delegação portuguesa (esta chefiada por Fontes Pereira de Melo, chefe da Casa Militar do presidente Costa Gomes, e que incluía Leonel Cardoso, da Junta Governativa de Angola), reata os encontros com o presidente Mobutu e com uma delegação da FNLA (chefiada por Holden Roberto), com a qual estabeleceu um acordo de cessar-fogo. Este acordo formal com a FNLA veio a ser o único que se desenrolou fora de Angola e em que se empenhou ativamente um chefe de Estado estrangeiro.

O MPLA registava, no 25 de Abril, sinais de enfraquecimento militar. Além do combate que lhe moviam as forças portuguesas, era confrontado, a norte, com as forças do Zaire e da FNLA e, a leste, com as forças da UNITA. Sendo o único movimento com real implantação nos centros urbanos, encontrava-se dividido em três frações que travavam uma luta interna pelo poder: a «institucional», a «revolta ativa» e a «revolta do Leste». Em agosto de 1974, o MPLA reuniu-se em congresso em Lusaca, mas não sanou as divergências. Só nos princípios de setembro, em Brazzaville, foi anunciado um acordo que reconhecia Agostinho Neto como presidente e Joaquim Pinto de Andrade e Chipenda como vice-presidentes.

Nos princípios de maio de 1974 tinham-se verificado os primeiros encontros exploratórios com responsáveis portugueses. Agostinho Neto encontrava-se em Bruxelas com Mário Soares e em Genebra com um enviado de Spínola. A partir de junho deram-se também contactos informais nas zonas operacionais entre militares portugueses e guerrilheiros do MPLA, que continuavam especialmente ativos em Cabinda. A partir de 29 de julho verificava-se um cessar-fogo de facto com o MPLA em todo o território, mas que só veio a ser formalizado após negociações em 21 de outubro, na chana do Lunhamege perto da fronteira leste com a Zâmbia. A delegação portuguesa, presidida por Leonel Cardoso, da Junta Governativa, contava com outros militares do MFA de Angola, e a delegação do MPLA, chefiada por Agostinho Neto, incluía todos os seus dirigentes mais destacados.

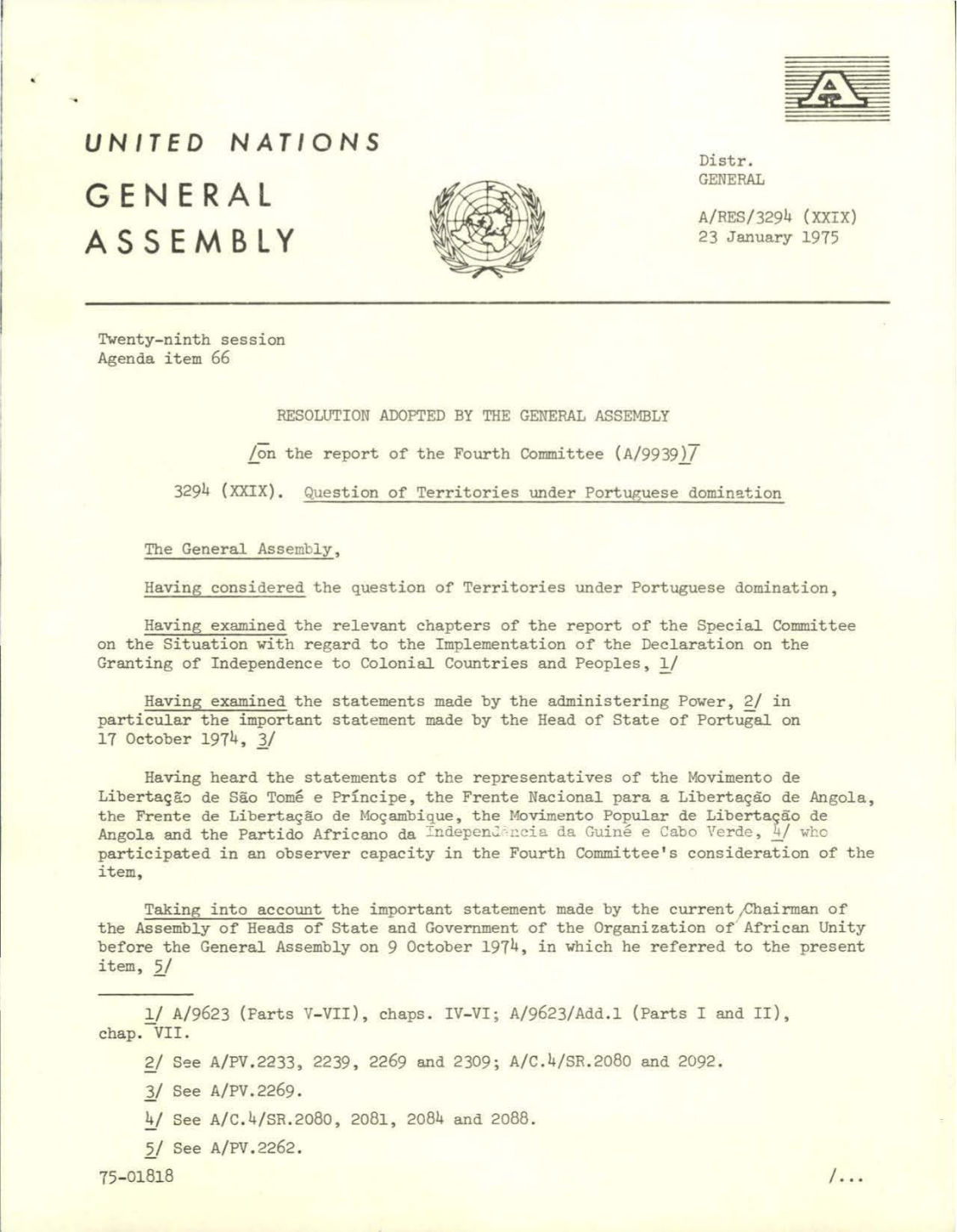

O problema mais difícil que então se colocava era conciliar as posições dos três movimentos, para encontrarem uma base negocial comum com Portugal. Desde antes do 25 de Abril que no seio da OUA se tentava, sem êxito, levar o MPLA e a FNLA a juntarem-se numa frente única na sua luta contra Portugal. Depois do 25 de Abril as pressões no seio da OUA para a unidade dos movimentos intensificaram-se, excluindo a UNITA, que, pelo seu comprometimento com o colonialismo português, continuava a não ser reconhecida pela OUA, o que só viria a acontecer em janeiro de 1975. Também na ONU o Comité de Descolonização não reconhecia a UNITA, omitindo-a num comunicado, aprovado em dezembro de 1974, de apoio e solidariedade com o PAIGC, FRELIMO, MLSTP, FNLA e MPLA.

Foi de Portugal que partiram as diligências mais persistentes no sentido de conseguir uma frente negocial comum dos três movimentos.

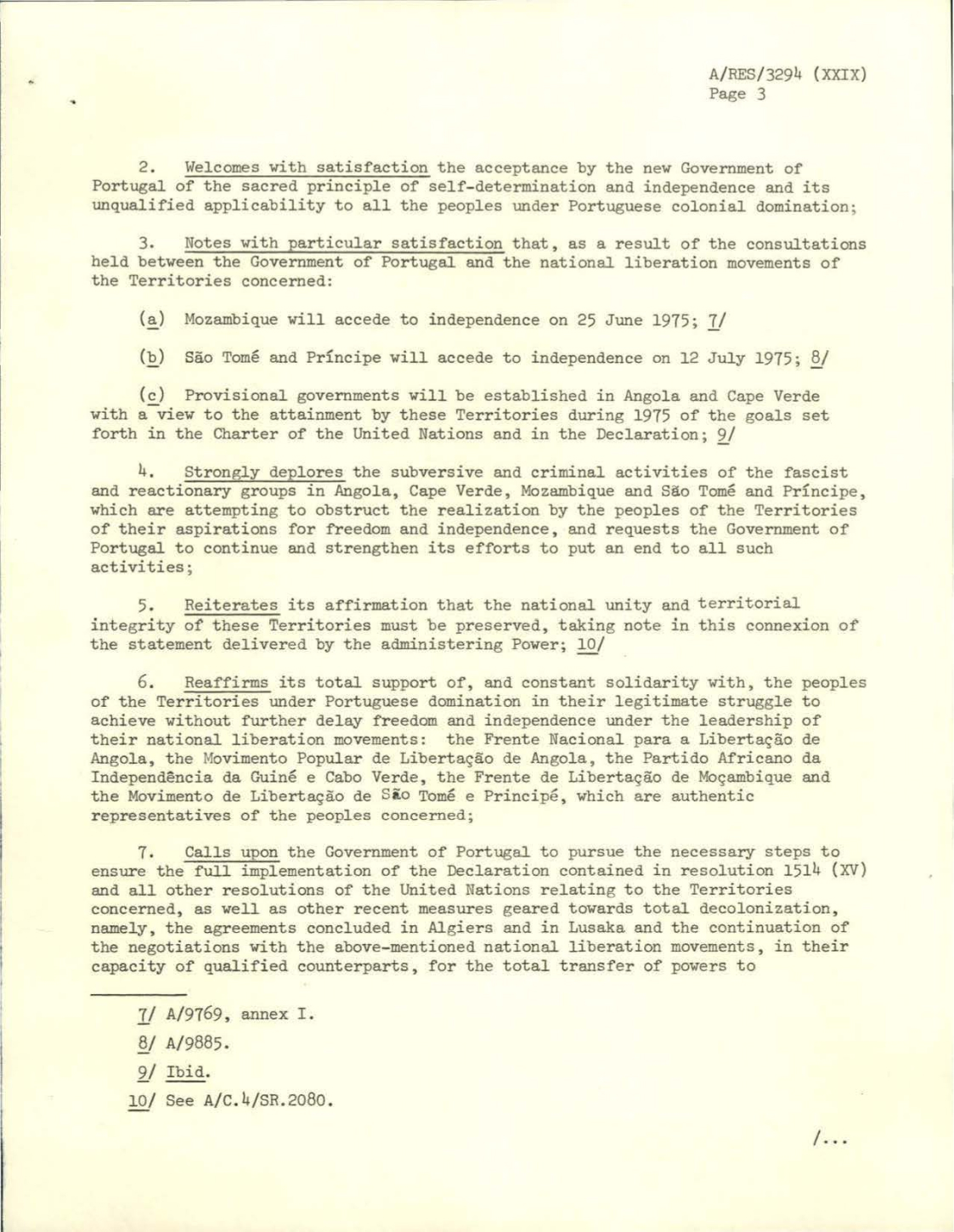

«Question of Territories under Portuguese Domination», Resolução 3294 (XXIX) da Assembleia Geral das Nações Unidas, 13 de dezembro de 1974. Fonte: Arquivos das Nações Unidas

«Question of Territories under Portuguese Domination», Resolução 3294 (XXIX) da Assembleia Geral das Nações Unidas, 13 de dezembro de 1974. Fonte: Arquivos das Nações Unidas

Obtida a cessação das hostilidades em todo o território, prosseguiu-se com conversações unilaterais:

-

Rosa Coutinho encontra-se com Savimbi em Cangumbe em outubro;

-

Mário Soares, em novembro, encontra-se com um membro da FNLA em Tunes e, posteriormente, em Kinshasa com elementos da FNLA e da UNITA;

-

Melo Antunes encontra-se com Agostinho Neto, em novembro, em Argel.

Mário Soares com o representante da FNLA, Johny Eduardo, em Tunes, 7 de novembro de 1974. Fonte: FMSMB, AMS

Mário Soares com o representante da FNLA, Johny Eduardo, em Tunes, 7 de novembro de 1974. Fonte: FMSMB, AMS

«Melo Antunes em Argel com Agostinho Neto», Diário de Lisboa, 19 de novembro de 1974.

«Melo Antunes em Argel com Agostinho Neto», Diário de Lisboa, 19 de novembro de 1974.

Daqui passou-se à fase de acordos bilaterais:

- FNLA/UNITA em Kinshasa, em novembro;

- MPLA/UNITA no Luso, em dezembro;

- FNLA/MPLA em Mombaça, em janeiro de 1975.

Estes esforços viriam a ser coroados de êxito com a reunião de Mombaça, entre 3 e 5 de janeiro de 1975, que juntou finalmente as direções dos três movimentos, que chegaram a uma plataforma comum para negociação com o Governo português e abriu caminho à conferência do Alvor.

Com a saída dos movimentos da clandestinidade e a abertura das respetivas sedes em Luanda durante mês de novembro, entrara-se numa fase de aguda atividade política, em especial nos maiores centros urbanos, num ambiente de nítida hostilidade entre eles, por vezes mesmo de conflito armado.

Também a luta social se acentuava, com especial relevo para os camionistas e as escolas. Esta luta penetrou ativamente nos quartéis portugueses, na tentativa de aliciamento dos militares angolanos, agravando as já tensas relações entre militares brancos e pretos, que em alguns casos quase chegaram a situações extremas. Os responsáveis portugueses viram-se, assim, obrigados a licenciar todos os militares angolanos, o que se fez nos primeiros dias de 1975.

Quando a situação em Angola se começou a definir no sentido da independência, apareceram em cena os grupos separatistas brancos, dos quais o que teve maior expressão foi a Frente de Resistência Angolana (FRA). Quando do levantamento de 7 de setembro em Moçambique, houve em Angola manifestações de solidariedade com os insurretos, mas que não passaram disso. Foi só depois do 28 de Setembro, quando já decorriam negociações para o cessar-fogo com a FNLA e o MPLA, que a FRA decidiu passar ao golpe armado. Planeou uma série de ações e a eliminação física do presidente da Junta e de alguns elementos do MFA. O amadorismo da organização permitiu a sua fácil neutralização. Obrigou, no entanto, à detenção e controlo, que foram mantidos apenas durante a noite de 23 de outubro, data prevista para as ações violentas, de alguns oficiais portugueses que a FRA, nos seus contactos de aliciamento, apontava como comprometidos, para servirem de isco a novas adesões, o que, na maioria dos casos, veio a verificar-se não corresponder à realidade. Estas detenções deixaram feridas profundas entre o MFA e alguns oficiais mais radicais nas reservas ao 25 de Abril.

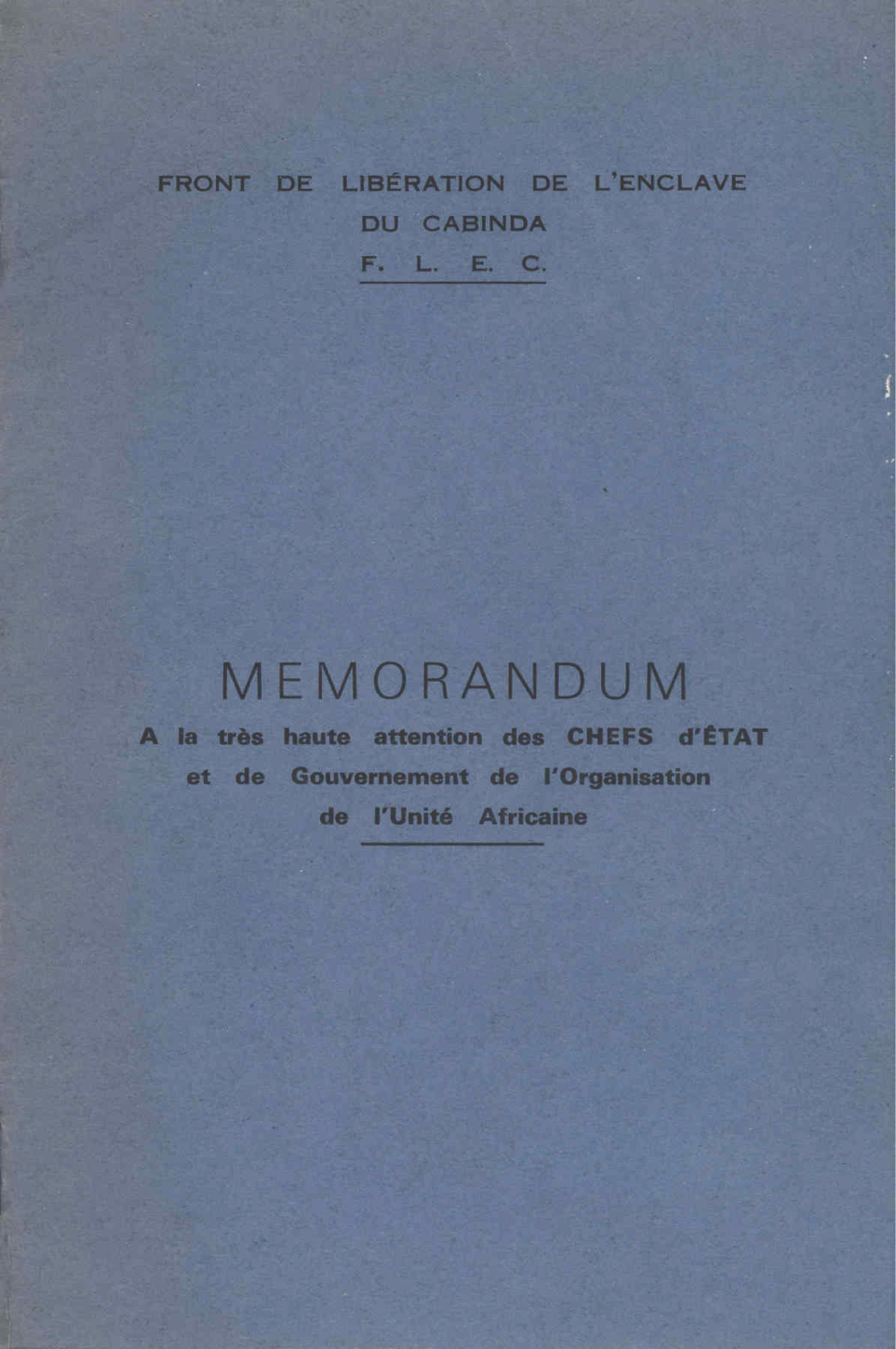

Na observância das posições da ONU e da OUA sobre o respeito pela integridade territorial no acesso das colónias à independência, Portugal nunca aceitou equacionar a questão de Cabinda fora do contexto angolano. Esta era também a posição de princípio dos movimentos de libertação. Houve, por isso, que enfrentar as manobras separatistas da Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC), lideradas por elementos que tinham pertencido às tropas especiais (TE) que integravam as forças portuguesas. A FLEC contava com o apoio não explícito da República do Zaire, dado que o único movimento ativo em Cabinda era o MPLA. Tinha também apoio de alguns elementos da República Popular do Congo.

«Segundo Rosa Coutinho, há banditismo e não guerrilha em Cabinda», Diário de Lisboa, 16 de novembro de 1974.

«Segundo Rosa Coutinho, há banditismo e não guerrilha em Cabinda», Diário de Lisboa, 16 de novembro de 1974.

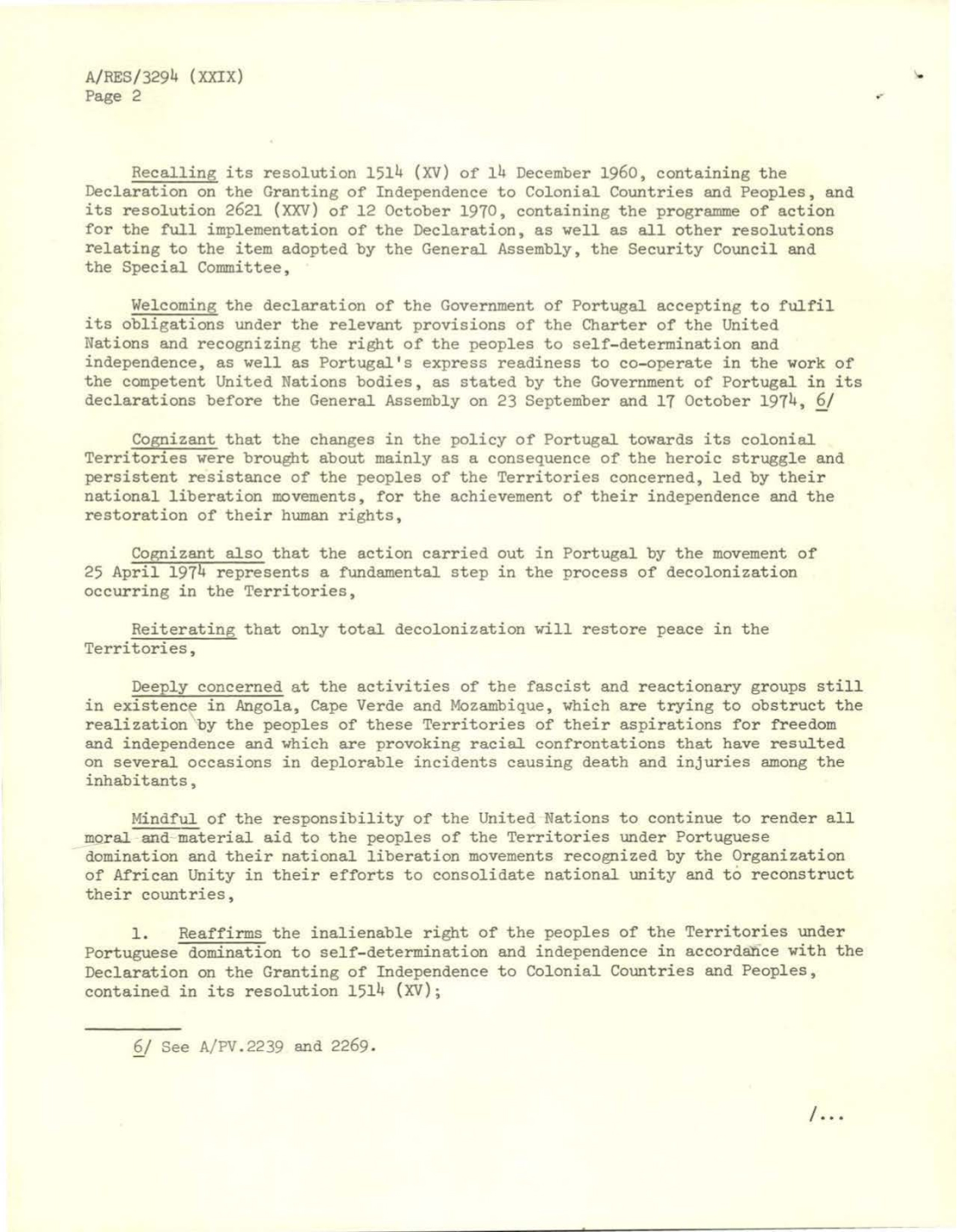

Memorando assinado pelo presidente da FLEC, Auguste Tchioufou, dirigido aos chefes de Estado e à OUA, defendendo que a descolonização de Cabinda passa pela negociação directa entre os representantes do povo de Cabinda e o Governo português, 19 de agosto de 1974.

Fonte: FMSMB, AMPA

Memorando assinado pelo presidente da FLEC, Auguste Tchioufou, dirigido aos chefes de Estado e à OUA, defendendo que a descolonização de Cabinda passa pela negociação directa entre os representantes do povo de Cabinda e o Governo português, 19 de agosto de 1974.

Fonte: FMSMB, AMPA

Em fins de outubro de 1974, a FLEC atuava com alguma impunidade na região central do enclave e na própria cidade de Cabinda. Perante a passividade das autoridades portuguesas em face de atividades que, em sua opinião, contrariavam o acordo de Lunhamege, o MPLA ameaçava sair das suas bases ao norte do enclave, atuar contra a FLEC e retomar a luta armada contra as tropas portuguesas.

Em 2 de novembro, duas companhias de caçadores do batalhão de Belize, no extremo norte do enclave em cuja área se encontravam as bases do MPLA, apercebendo-se de que este movimento ia tomar a iniciativa, constituem uma coluna mista com os elementos do MPLA e descem em direção à cidade de Cabinda. Uma vez na capital, ocupam os pontos que lhes permitem o controlo da cidade, neutralizam as várias instalações militares, incluindo o comando do sector, que não esboça qualquer manobra de defesa e se deixa prender na sua totalidade, e destroem as instalações da FLEC. Consumada a operação, exigem a presença de Rosa Coutinho.

Tomada a decisão de que o presidente da Junta não iria, segue uma delegação composta por dois oficiais da Junta e dois do MFA. Uma vez em Cabinda, libertam o comando do setor, recuperam o controlo da cidade e fazem regressar a quartéis e às suas bases as tropas portuguesas e os elementos do MPLA. O governo do distrito e o comando militar são assumidos por uma nova equipa vinda de Luanda com a missão expressa de impedir qualquer atividade da FLEC. A situação normalizou-se, mas este incidente veio contribuir para agravar as relações do MFA com os já citados setores militares mais radicais.

Em 10 de novembro, a FLEC voltava a atuar, atacando o posto do Morro de Sala Bendje, destacamento da companhia de Massabi, na fronteira com a República Popular do Congo. Matou dois soldados portugueses e fez 20 reféns, dos quais sete militares e alguns polícias. Só passados alguns dias a situação foi normalizada.

Em face da incapacidade do batalhão da área para resolver o incidente, o presidente da Junta Governativa, Rosa Coutinho, e o membro da Comissão Coordenadora do MFA, Vasco Lourenço, ocasionalmente em Luanda, seguiram para Cabinda com uma força de comandos. Montada e desencadeada a operação, os elementos da FLEC fugiram para o Congo, levando os reféns, alguns dias depois repatriados pelas autoridades congolesas.

Este ataque a Massabi coincidiu com uma série incidentes, no mesmo dia 10 de novembro, em Luanda – incêndio do musseque Catambor, atentado contra o dirigente do MPLA Lúcio Lara, greve dos camionistas – que indiciaram uma ação de desestabilização concertada, se bem que nunca comprovada

As negociações formais para a transferência do poder e para o período de transição tiveram lugar entre 10 e 15 de janeiro de 1975 e ficaram conhecidas por Acordo do Alvor. Nelas participaram quatro delegações, uma de cada movimento, presididas pelos respetivos presidentes, e a portuguesa, presidida pelo ministro de Estado Melo Antunes, e integrando os ministros dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, e da Coordenação Interterritorial, Almeida Santos, e ainda uma forte representação da Junta, do Governo e do MFA de Angola.

O almirante António Rosa Coutinho, Agostinho Neto (MPLA), general Francisco da Costa Gomes, Presidente da República, Holden Roberto (FNLA), Jonas Savimbi (UNITA) e Mário Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, no interior do hotel Penina (Alvor), durante as negociações entre Portugal e os movimentos de libertação angolanos, 10 de janeiro de 1975.

Fotografia de Inácio Ludgero. Fonte: FMSMB

O almirante António Rosa Coutinho, Agostinho Neto (MPLA), general Francisco da Costa Gomes, Presidente da República, Holden Roberto (FNLA), Jonas Savimbi (UNITA) e Mário Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, no interior do hotel Penina (Alvor), durante as negociações entre Portugal e os movimentos de libertação angolanos, 10 de janeiro de 1975.

Fotografia de Inácio Ludgero. Fonte: FMSMB

Reunião cimeira entre Portugal e os três movimentos de libertação de Angola, 10 de janeiro de 1975.

Fotografia de C. Mota. Fonte: ANTT, SNI

Reunião cimeira entre Portugal e os três movimentos de libertação de Angola, 10 de janeiro de 1975.

Fotografia de C. Mota. Fonte: ANTT, SNI

Almoço durante a cimeira entre Portugal e os três movimentos de libertação de Angola, no Alvor. Da esquerda para a direita, o ministro da Coordenação Interritorial Almeida Santos, o presidente do MPLA Agostinho Neto, o ministro Sem Pasta Melo Antunes, o presidente da FNLA Holden Roberto, o ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Soares e o presidente da UNITA Jonas Savimbi, 12 de janeiro de 1975.

Fotografia de C. Mota. Fonte: ANTT, SNI

Almoço durante a cimeira entre Portugal e os três movimentos de libertação de Angola, no Alvor. Da esquerda para a direita, o ministro da Coordenação Interritorial Almeida Santos, o presidente do MPLA Agostinho Neto, o ministro Sem Pasta Melo Antunes, o presidente da FNLA Holden Roberto, o ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Soares e o presidente da UNITA Jonas Savimbi, 12 de janeiro de 1975.

Fotografia de C. Mota. Fonte: ANTT, SNI

Holden Roberto, Agostinho Neto e Joanas Savimbi, presidentes, respectivamente, da FNLA, do MPLA e da UNITA, durante a Cimeira do Alvor, janeiro de 1974.

Fonte: ANTT, FLAMA.

Holden Roberto, Agostinho Neto e Joanas Savimbi, presidentes, respectivamente, da FNLA, do MPLA e da UNITA, durante a Cimeira do Alvor, janeiro de 1974.

Fonte: ANTT, FLAMA.

A cerimónia de encerramento da Cimeria do Alvor. Na fotografia, o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, o almirante Rosa Coutinho, o ministro Vítor Alves e a delegação da UNITA, 24 de janeiro de 1975. Fonte: ANTT, FLAMA.

A cerimónia de encerramento da Cimeria do Alvor. Na fotografia, o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, o almirante Rosa Coutinho, o ministro Vítor Alves e a delegação da UNITA, 24 de janeiro de 1975. Fonte: ANTT, FLAMA.

- Reconhecia a FNLA, o MPLA e a UNITA como os únicos e legítimos representantes do povo angolano e reafirmava o seu direito à independência, que seria proclamada em 11 de novembro de 1975 pelo presidente da República Portuguesa;

- Reconhecia Angola como uma entidade una e indivisível;

- Formalizava o cessar-fogo já observado de facto;

- Definia as estruturas de poder para o período de transição um alto-comissário, nomeado pelo presidente da República, e um Governo de Transição quadripartido, com um Colégio Presidencial constituído por três membros, um de cada movimento, sendo a presidência exercida rotativamente. Os ministros seriam nomeados, respetivamente, pelo Presidente da República, pela FNLA, pelo MPLA e pela UNITA e ao Governo competiria a totalidade das funções legislativa e executiva, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de dois terços. Competia ao Governo assegurar a realização de eleições gerais para a Assembleia Constituinte, até 31 de outubro de 1975, às quais concorreriam exclusivamente candidatos dos três movimentos;

- Estabelecia a constituição de uma Comissão Nacional de Defesa, presidida pelo alto-comissário, composta pelos comandantes militares portugueses, pelos mais altos responsáveis militares dos movimentos e pelos membros do Colégio Presidencial;

- Constituíam-se forças militares mistas com 24 000 homens dos movimentos (8 000 de cada um) e 24 000 das forças portuguesas.

- Definia a condição da cidadania angolana;

- Estabelecia formas para regularização do contencioso económico-financeiro de Angola com Portugal e com o exterior e a criação de um banco central emissor;

- Atribuía ao alto-comissário competência para nomear comissões mistas para solucionar problemas decorrentes da descolonização e lançar as bases de uma futura cooperação.

Era um acordo complexo, de compromissos, que conciliava a legitimidade conquistada na luta de libertação com a passagem pela prova eleitoral, ainda sob um controlo partilhado com a potência colonial. A grande fragilidade residia no facto de a sua viabilidade depender da boa-fé de todos os subscritores.

Na sequência do Acordo do Alvor foi nomeado alto-comissário Silva Cardoso, que já pertencia à anterior Junta Governativa, tendo tomado posse em 28 de janeiro.

O Governo de Transição tomou posse em 31. Simultaneamente, e dado o regresso a Portugal de alguns dos seus elementos, dá-se uma recomposição da CCPA, que veio a revelar grande coesão e capacidade política em face da complexidade dos problemas que veio a enfrentar.

«MFA: Quarto Movimento de Libertação»,

Diário de Lisboa, 11 de janeiro de 1975.

«MFA: Quarto Movimento de Libertação»,

Diário de Lisboa, 11 de janeiro de 1975.

O primeiro sintoma de que a aplicação do Acordo do Alvor não seria fácil surge na noite em que Rosa Coutinho abandona Angola, em 26 de janeiro. Era notória a influência do MPLA na Emissora Oficial, com alguns sinais de radicalismo que desagradavam aos outros movimentos. Elementos da FNLA dirigidos por Vaal Neto, então seu dirigente máximo no interior de Angola, procedem a destruições nas instalações da rádio e prendem o poeta António Cardoso, recém-libertado do Tarrafal, militante do MPLA e chefe da redação da emissora. Depois de seviciado é libertado, sob pressão das autoridades portuguesas.

Na madrugada de 13 de fevereiro, considerando ilegais, à luz do Acordo do Alvor, as sedes que a fação Chipenda abrira em Luanda, o MPLA desencadeia uma ação militar para o seu encerramento, o que foi condenado pela Comissão Nacional de Defesa.

Desprezando o espírito convergente do Alvor, os movimentos entram numa intensa luta pelo poder, procurando assegurar o controlo militar das suas áreas de influência.

-

A FNLA, de quase nula implantação política, mas com forte aparelho militar, opta por uma constante exibição de força e reforça-se sistematicamente a partir da República do Zaire;

-

O MPLA, militarmente enfraquecido, dominando os centros urbanos e em especial Luanda, dinamiza as estruturas do poder popular lideradas por grupos maoístas e trotskistas, pouco recetivos ao controlo da direção do Movimento. Aí se destaca a ação de Nito Alves, que viria a liderar o chamado «golpe fraccionista» de 27 de maio de 1977 contra Agostinho Neto;

-

A UNITA, em fase de implantação política e militar, aparentava uma neutralidade expectante, procurando capitalizar como fiel da balança, o que efetivamente veio a conseguir.

Assiste-se a uma corrida dos movimentos ao recrutamento dos militares angolanos e elementos das forças auxiliares licenciados pela estrutura militar portuguesa, prova do seu desinteresse em respeitarem os efetivos máximos acordados no Alvor para as forças militares mistas e em contribuírem para a sua organização.

A situação agravou-se durante o mês de março, transformando-se em guerra aberta entre a FNLA e o MPLA. Intensificam-se as idas de responsáveis do MFA a Luanda, os deslocamentos a Lisboa de dirigentes dos movimentos e de delegações do MFA de Angola, as pressões de instâncias internacionais. Repetem-se as reuniões de dirigentes dos movimentos que, entre acusações mútuas, sempre acordam cessar as hostilidades, para as recomeçarem logo a seguir.

Nos finais de março, forças portuguesas são pela primeira vez envolvidas no conflito. Uma patrulha, em Luanda, é intercetada por uma força do MPLA, e, posteriormente, atacada a tiro. Em face do não cumprimento pelo MPLA da exigência de entrega dos autores da emboscada, as forças portuguesas desencadeiam uma operação de retaliação contra a sede do MPLA na Vila Alice, destroem as instalações e fazem elevado número de mortos e feridos. Posteriormente, dirigentes da FRA vêm a assumir-se como autores da emboscada atribuída ao MPLA, afirmando terem-se feito passar por elementos daquele movimento para provocarem a retaliação das forças portuguesas.

O ataque em Vila Alice ocorreu no dia 27 de julho de 1975, em Luanda. As Forças Armadas de Portugal combateram as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), que integravam o MPLA. Fonte: RTP Arquivos

Os elementos do MFA trazem a Lisboa e expõem ao Conselho da Revolução pormenorizados estudos da situação, em que a realidade é cruamente salientada:

- Confronto FNLA/MPLA perto da guerra civil;

- Reaparecimento da FLEC em Cabinda;

- Paralisação do Governo de Transição;

- Bloqueada a criação das forças militares mistas;

- Perspetiva de inviabilidade de eleições no prazo fixado;

- Boa atuação das forças portuguesas em Luanda, mas com os primeiros sinais de quebra de moral;

- Incapacidade do alto-comissário para enfrentar a situação, que previsivelmente se agravaria.

Por proposta do MFA de Angola, o Estado Português assume o princípio da «neutralidade ativa», o que significa a determinação firme de colaborar com a Comissão Nacional de Defesa para fazer cumprir o Acordo de Alvor.

Generalizava-se, entretanto, a convicção de que a FNLA se automarginalizava do espírito de Alvor, apresentando-se cada vez mais como intérprete de interesses estranhos a Angola. O seu presidente nunca regressara ao país, só invocava o argumento das armas, colocava-se em hostilidade aberta contra o MFA. Cria consistência a ideia de que a única solução viável para salvar o Acordo do Alvor será a aliança UNITA/MPLA, mas este, por pressão dos seus setores mais radicais, inviabilizá-la-ia.

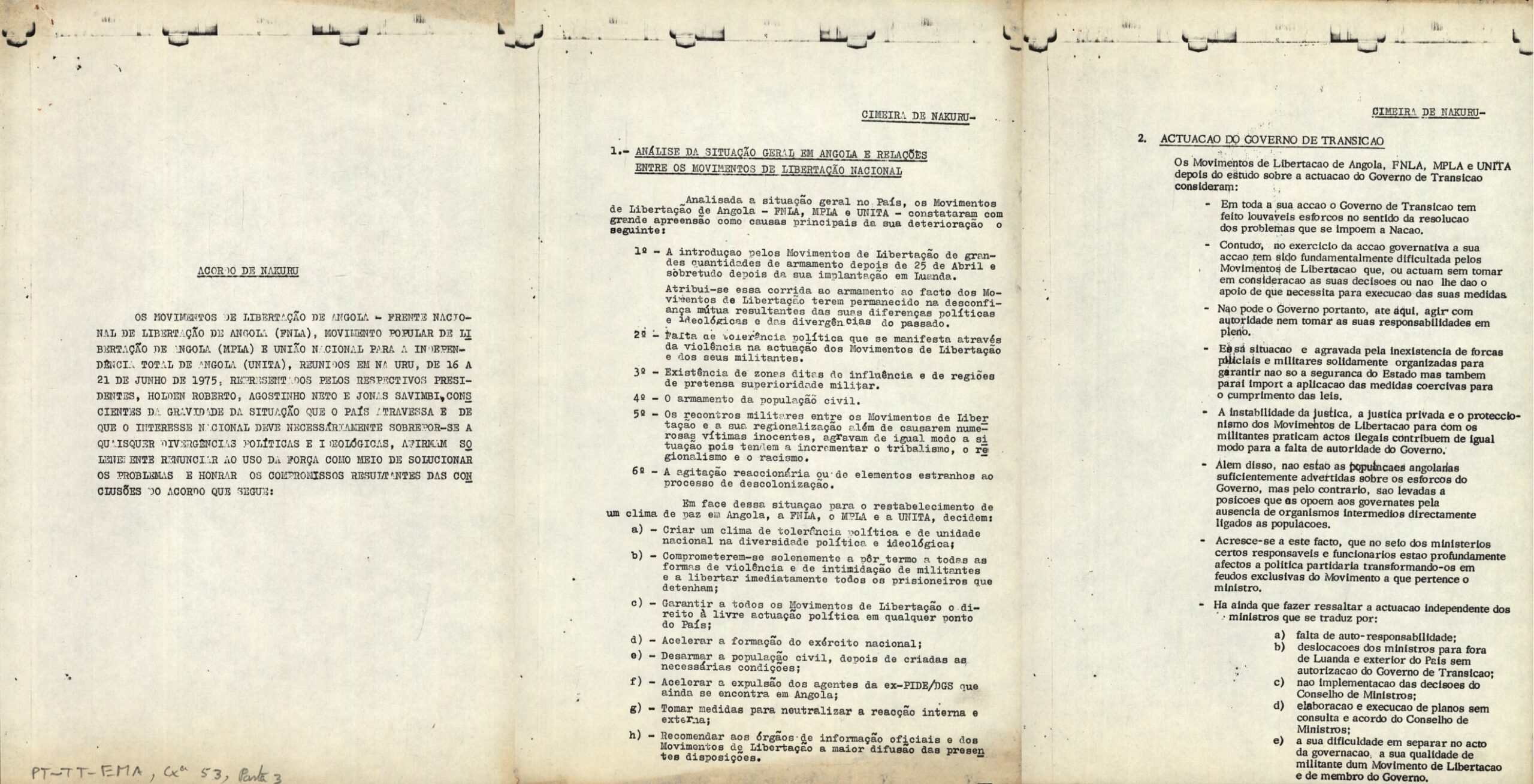

Uma última tentativa de conciliação junta os presidentes dos três movimentos em Nakuru, Quénia, numa cimeira entre 16 e 21 de junho, que excluiu Portugal, contrariando o Acordo do Alvor (artigos 27.º e 58.º). O texto final de Nakuru, que significativamente omite qualquer referência à parte portuguesa, faz uma autocrítica à atuação dos movimentos e apela para o restabelecimento da paz.

«Acordo de Nakuru», celebrado entre a FNLA, o MPLA e a UNITA, 21 de julho de 1975.

Nakuru depressa é esquecido e a guerra entre os movimentos reacende-se no mês de julho, com redobrada violência, uma vez que todos eles tinham sido substancialmente rearmados a partir do exterior.

-

A FNLA domina o Norte e marcha em força sobre Luanda.

-

O MPLA lança a batalha de Luanda, donde expulsa a FNLA.

-

A UNITA ataca a FNLA na faixa de Luanda-Cuanzas-Lundas e em Cabinda fixa-se no litoral para sul de Luanda e combate a UNITA na sua zona forte, o planalto central.

-

As forças portuguesas estão remetidas aos centros urbanos mais importantes, que asseguram a saída para o mar e por via aérea e onde se acumulam as populações brancas, aguardando embarque para Portugal.

Com o êxodo destas populações e com a guerra, ficava paralisado todo o aparelho económico e produtivo. Reforços militares solicitados à metrópole não chegavam e, pelo contrário, unidades mobilizadas ou não embarcavam ou embarcavam desfalcadas, alvos das palavras de ordem dos pequenos partidos, como: «Nem mais um soldado para as colónicas!».

Em Portugal vivia-se o «Verão quente de 1975», com uma situação militar de extrema instabilidade e com os partidos políticos numa luta aguda pelo poder, evitando comprometer-se no problema da descolonização.

Nos finais de agosto reforça-se a ideia de que a solução reside numa aliança UNITA/MPLA, que chegam mesmo a concluir um acordo. A influência dos EUA, que então já planeavam a ação conjunta FNLA/UNITA contra o MPLA, leva a UNITA a inviabilizar aquele acordo.

Em 22 de agosto Portugal toma uma posição drástica, que não é mais do que a formalização de uma situação de facto. Suspende o Acordo do Alvor, reforçando os poderes do alto-comissário e avançando soluções de emergência para o Governo, que na realidade deixara de existir com o abandono dos ministros da FNLA e da UNITA. O alto-comissário entretanto pedira a demissão, sendo substituído por Leonel Cardoso, até aí comandante naval de Angola, que tomou posse em 30 de agosto.

O alto-comissário de Angola, almirante Leonel Cardoso, declara o fim da administração portuguesa, Luanda, 10 de novembro de 1975. Fonte: ANTT, FLAMA

Simultaneamente, Portugal desencadeia uma ampla ofensiva diplomática, para explicar as medidas tomadas, nos organismos da ONU, OUA, PALOP, outros países africanos, da OTAN, da Europa de Leste, Brasil, Austrália.

Portugal via reduzida a sua capacidade de controlo de uma situação que viria ainda a agravar-se com as intervenções estrangeiras que estavam já em marcha. Fora vítima de uma obsessiva preocupação de neutralidade, para a qual necessitava de uma força de que não dispunha.

Não é a mera interferência estrangeira que define a internacionalização de um conflito. A presença de conselheiros ou instrutores militares e de agentes do serviço de informações e contrainformações e o fornecimento de maiores ou menores volumes de equipamentos vinham desde o princípio da guerra colonial. Decorreram em proveito de Portugal e de todos os movimentos, que nunca deixaram de receber os mais variados apoios externos.

O que caracteriza a internacionalização do conflito na fase da guerra civil angolana é o envolvimento em atividade operacional, ao lado das forças dos movimentos, de unidades militares dos países estrangeiros, com organização e comando próprios, por decisão dos respetivos governos, a pedido ou não dos movimentos.

Desde março de 1975 que são referenciadas as primeiras unidades regulares do exército do Zaire em apoio da FNLA no Norte de Angola. Denúncias desta situação por parte de responsáveis portugueses, nomeadamente Rosa Coutinho, criam um incidente com Mobutu, que ameaça intervir em larga escala. Portugal envia ao Zaire uma missão diplomática chefiada por Vítor Alves, do Conselho da Revolução, que consegue serenar o diferendo. Apesar disso, o Zaire reforça a sua intervenção com unidades de blindados e dois batalhões de para-comandos, sua tropa de elite. A partir de agosto de 1975, são formados os «comandos especiais» com ex-militares portugueses, comandados por Santos e Castro, coronel na reserva, que se integram nas forças do Zaire/FNLA no ataque a Luanda a partir do Ambriz. Elementos da CIA coordenaram no terreno o conjunto destas forças e montaram o sistema de comunicações. Foi o «programa Iafeature», cujo responsável, John Stockwell, veio mais tarde a descrevê-lo em pormenor – destinado a apoiar a FNLA e UNITA, o programa teve a discordância do cônsul-geral dos EUA em Luanda, Tom Killoran, bom conhecedor da situação de Angola, discordância que levou à sua demissão.

As primeiras unidades regulares sul-africanas entram em Angola em princípios de agosto e ocupam as barragens de Ruacaná e Calueque, na fronteira com a Namíbia. Posteriormente, a pedido da UNITA, militares sul-africanos começaram a chegar a Silva Porto em meados de setembro. Em 3 de outubro, um primeiro grupo de combate deixou aquela cidade para participar em operações. A intervenção da África do Sul foi sucessivamente intensificada, até se chegar às colunas «Foxbat» e «Zulu», que integravam ainda o «esquadrão Chipenda» e unidades da UNITA, além de alguns portugueses. Começaram a entrar em Angola em 14 de outubro e dirigiram-se para o Norte, a primeira pelo planalto central, a segunda pela linha da costa. Foi a operação «Savannah», que foi conquistando sucessivamente todas as cidades, donde expulsavam o MPLA. A África do Sul colaborou também no «programa Iafeature», colocando no Ambriz uma unidade de artilharia, em apoio ao ataque a Luanda.

Manifestação em frente à embaixada do Zaire, em Haia, contra a intervenção do Zaire em Angola, 5 de junho de 1975. Fotografia de Bert Werhoeff / Anefo.

Fonte: Arquivos Nacionais dos Países Baixos

As primeiras unidades de combate cubanas chegam a Porto Amboim, por via marítima, a 5 de outubro, a pedido do MPLA. Mas é da decisão do comité central do Partido Comunista Cubano, em 5 de novembro, que nasce a operação «Carlota», que, a partir do dia 8, coloca efetivos e meios significativos, por via aérea, que vão participar na defesa de Luanda e posterior perseguição às forças Zaire/FNLA e África do Sul/UNITA, até à sua expulsão de Angola.

Portugal não pôde impedir as intervenções estrangeiras. Para isso teria necessitado das suas próprias forças armadas moralizadas, de umas forças militares mistas com sentido de missão nacional, coesas, de populações solidárias e com elevado espírito de resistência. Nenhuma destas condições se verificou. Pelo contrário, foram os próprios movimentos que solicitaram as intervenções estrangeiras.

Em Portugal vivia-se o período mais crítico da revolução com um poder frágil, ameaçado por uma guerra civil. As forças armadas em Luanda, reduzidas aos efetivos mínimos, cumpriram com brio a missão possível, que então se limitava a assegurar as condições para entregar o poder no dia 11 de novembro, e a garantir o embarque dos portugueses que queriam deixar Angola.

Nas vésperas da data da independência, a coluna Zaire/FNLA/«comandos especiais» está 30 km a nordeste de Luanda, a coluna «Zulu» está a 260 km a sudeste e as forças MPLA/cubanos instalam a defesa de Luanda. As forças portuguesas asseguram as suas instalações e a sua retirada, prevista para a noite de 10 para 11. O controlo da capital é decisivo na disputa pelo poder, para o simbolismo da declaração da independência.

Na manhã de 10 de novembro a coluna do norte desencadeia o ataque, mas é travada pela barragem de fogo defensivo na travessia da baixa do Kifangondo. Totalmente desorganizada, entra em fuga para nordeste, sempre perseguida pelas forças MPLA/cubanos, só parando três meses mais tarde no Zaire. A sul, as forças MPLA/cubanos haviam-se instalado sobre o rio Queve, cuja ponte destruíram. A coluna «Zulu» parou aí a 8 e, após várias tentativas falhadas para atravessar o rio, mesmo depois de 11 de novembro, retira para sul.

Alguns meses depois, as forças MPLA/cubanos asseguravam ao Governo de Luanda o controlo da totalidade do país. Os EUA tentam então a aliança MPLA/UNITA na repartição do poder, mas o MPLA recusa qualquer cedência.

Depois da independência, as intervenções externas intensificaram-se, com o reforço dos efetivos cubanos em apoio do Governo, as sucessivas e prolongadas invasões sul-africanas em operações autónomas ou em apoio da UNITA e, nos primeiros meses de 1976, com a atuação de forças mercenárias recrutadas e coordenadas pela CIA, em apoio da FNLA. São conhecidas as suas consequências no agravamento da guerra, que se prolongaria ainda por muitos anos.

«Cuba - Angola. Cote d'amour ascendante», Jeune Afrique, n.º 801, 14 de maio de 1976. Refere a visita de Raúl Castro a Angola. Fonte: FMSMB, AMPA

«Cuba - Angola. Cote d'amour ascendante», Jeune Afrique, n.º 801, 14 de maio de 1976. Refere a visita de Raúl Castro a Angola. Fonte: FMSMB, AMPA

Com a aproximação do 11 de novembro e com a indefinição da situação em Angola, uma equipa de constitucionalistas estudava em Portugal as soluções possíveis para a transferência da soberania e proclamação da independência. O primeiro-ministro ameaçava com a demissão do VI Governo Provisório se Portugal reconhecesse a independência declarada apenas por um movimento. No Conselho da Revolução acabou por vingar, entre as hipóteses de solução, que o residente da República declarasse a independência, transferindo o poder para o povo angolano, sem reconhecer qualquer governo. Foi essa declaração que, em nome do Presidente da República, o alto-comissário leu em cerimónia solene, no salão nobre do Palácio do Governo, em 10 de novembro de 1975.

Agostinho Neto, presidente do MPLA, acompanhado por Lúcio Lara e Luís de Almeida, faz a solene proclamação da independência de Angola, 14 de novembro de 1974.

Fonte: ANTT, FLAMA

Em 11 de novembro, o MPLA declara em Luanda a independência da República Popular de Angola (RPA), que foi sendo reconhecida pela generalidade dos países, e a FNLA/UNITA, no Huambo, declaram a independência da República Democrática de Angola, da qual a UNITA vem logo a seguir a demarcar-se, e que não foi reconhecida por um único país.

Portugal demorou o reconhecimento da RPA, com o Conselho da Revolução dividido sobre a atitude a tomar e o PS e o PPD ameaçando abandonar o governo, caso se decidisse o reconhecimento. Só em 20 de fevereiro de 1976 o Conselho da Revolução, constatando a situação de facto de o Governo de Angola controlar já a totalidade do território e, obtida a cedência do PS e do PPD desde que a iniciativa não partisse do Governo, decidiu apoiar o Presidente da República no reconhecimento da RPA, o que este fez em 23 de fevereiro. Portugal foi o 82.º país a fazê-lo, depois de todos os países da Comunidade Económica Europeia (CEE) já o terem feito.

Este ato tardio de Portugal causou grandes dificuldades no relacionamento inicial entre os dois países e mesmo com os restantes PALOP, que em 9 de novembro, em reunião da CONCP em Lourenço Marques, haviam decidido, unanimemente, o reconhecimento da RPA logo que a sua independência fosse proclamada.

Multidão no aeroporto de Luanda quando da chegada de Agostinho Neto, presidente do MPLA, 21 de fevereiro de 1975.

Fonte: ANTT, FLAMA

Multidão no aeroporto de Luanda quando da chegada de Agostinho Neto, presidente do MPLA, 21 de fevereiro de 1975.

Fonte: ANTT, FLAMA

Chegada de Agostinho Neto, presidente do MPLA, a Luanda, 21 de fevereiro de 1975.

Fonte: ANTT, FLAMA

Chegada de Agostinho Neto, presidente do MPLA, a Luanda, 21 de fevereiro de 1975.

Fonte: ANTT, FLAMA

Forças do MPLA no Aeroporto de Luanda quando da chegada de Agostinho Neto, presidente do MPLA, 21 de fevereiro de 1975.

Fonte: ANTT, FLAMA

Forças do MPLA no Aeroporto de Luanda quando da chegada de Agostinho Neto, presidente do MPLA, 21 de fevereiro de 1975.

Fonte: ANTT, FLAMA