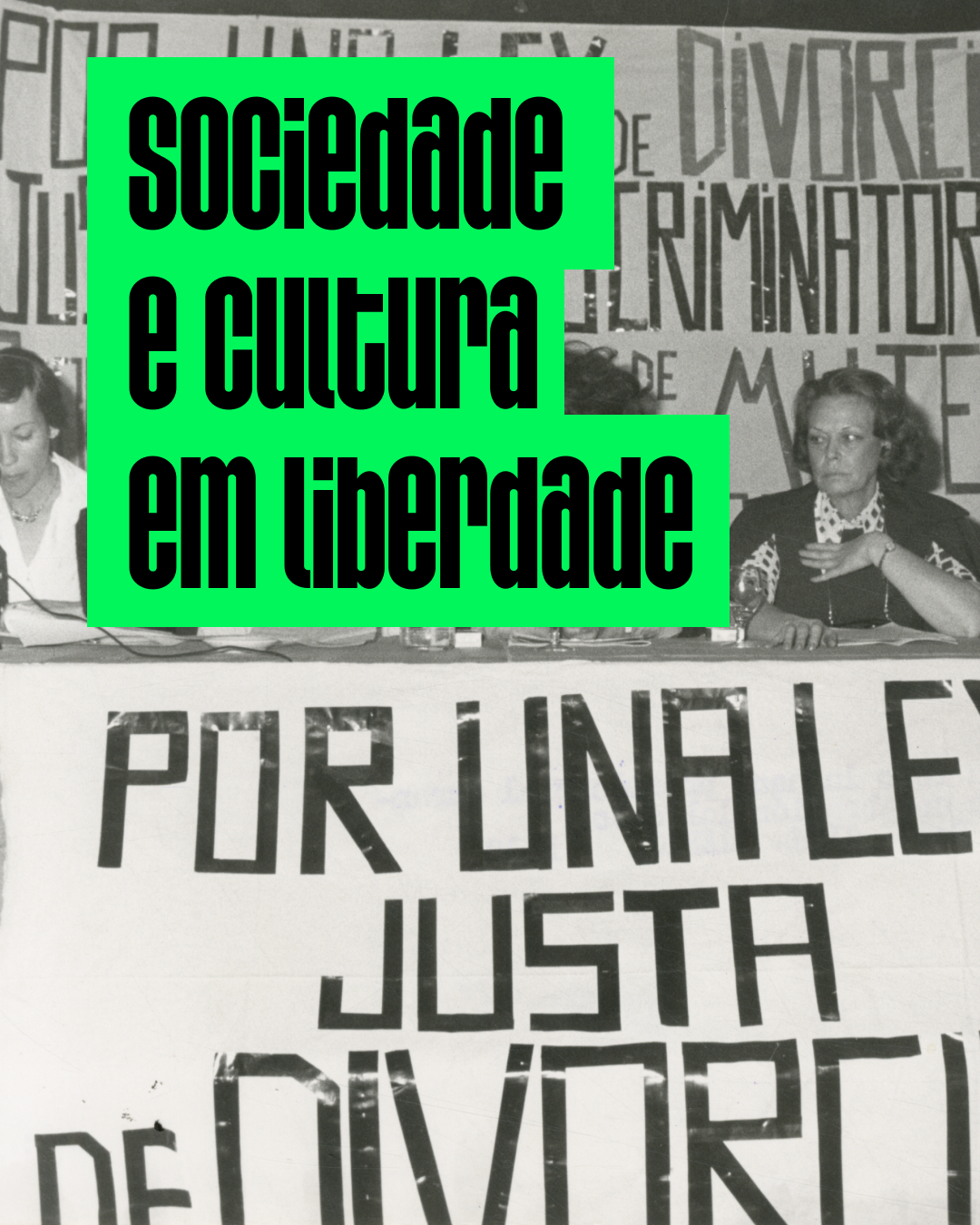

As ditaduras salazarista e franquista, nascidas respetivamente em 1926 e 1936, contemporaneamente às de Mussolini e Hitler, entraram em crise nos anos 60. O mundo passara a ser muito diferente: os povos asiáticos e africanos demoliam o colonialismo e a luta contra o racismo e pelos direitos das mulheres avançava por todo o mundo.

A crise das duas ditaduras começou antes ainda da substituição de Salazar por Marcelo Caetano (1968) em Portugal, ou da morte de Carrero Blanco (1973) e de Franco (1975) em Espanha. O início da Guerra Colonial (1961) portuguesa em África ou as execuções de opositores políticos que levaram a nova fase de isolamento internacional de Franco foram acompanhados de um lado e doutro da fronteira por greves e contestação nas universidades, nos campos e nas fábricas. A industrialização, o crescimento acelerado das grandes cidades, a emigração para outros países europeus, sobretudo a França, ou o aumento da escolarização, minaram definitivamente a estabilidade das ditaduras. Desafiadas por quem combatia pela democracia, estas foram respondendo com estratégias contraditórias, encenando “reformas” políticas (a “Primavera” marcelista em Portugal, a proclamação de Juan Carlos de Borbón como “Príncipe de Espanha”) ao mesmo tempo que agravavam a repressão. Nenhuma das duas funcionou.

O ditador estava de férias, a 3 de Agosto de 1968, no forte de Santo António do Estoril. Caiu de uma cadeira e bateu violentamente com a cabeça no chão. O choque provocou-lhe um hematoma cerebral.

A 7 de setembro, Salazar é operado a um hematoma intracraniano, no Hospital da Cruz Vermelha. Tinha 79 anos.

No dia 16 de setembro, às 13:45, um acidente vascular no hemisfério cerebral direito agravou o seu estado de saúde.

A 26 de Setembro de 1968, Américo Tomás, que Salazar escolhera para Presidente da República, nomeou Marcelo Caetano para Presidente do Conselho. Caetano fora sempre um homem do regime, um monárquico próximo do fascismo nos anos 1920 e 30, que Salazar escolhera para ministro em dois momentos (1944-47 e 1955-58).

Salazar foi mantido no Hospital da Cruz Vermelha com todas as honras inerentes ao cargo de chefe do Governo, como se ainda governasse. Saiu do hospital mentalmente muito limitado, mas os ministros encenavam uma ficção patética, reveladora do peso simbólico do ditador, fingindo realizar reuniões do Conselho de Ministros na sua presença. Salazar julgava que ainda decidia. Durante algum tempo, o governo fascista mandou imprimir um jornal diário falso para ele pensar que ainda governava o país. Nunca mais recuperou. Morreu dois anos depois, em julho de 1970. O regime ainda lhe sobreviveu quase quatro anos.

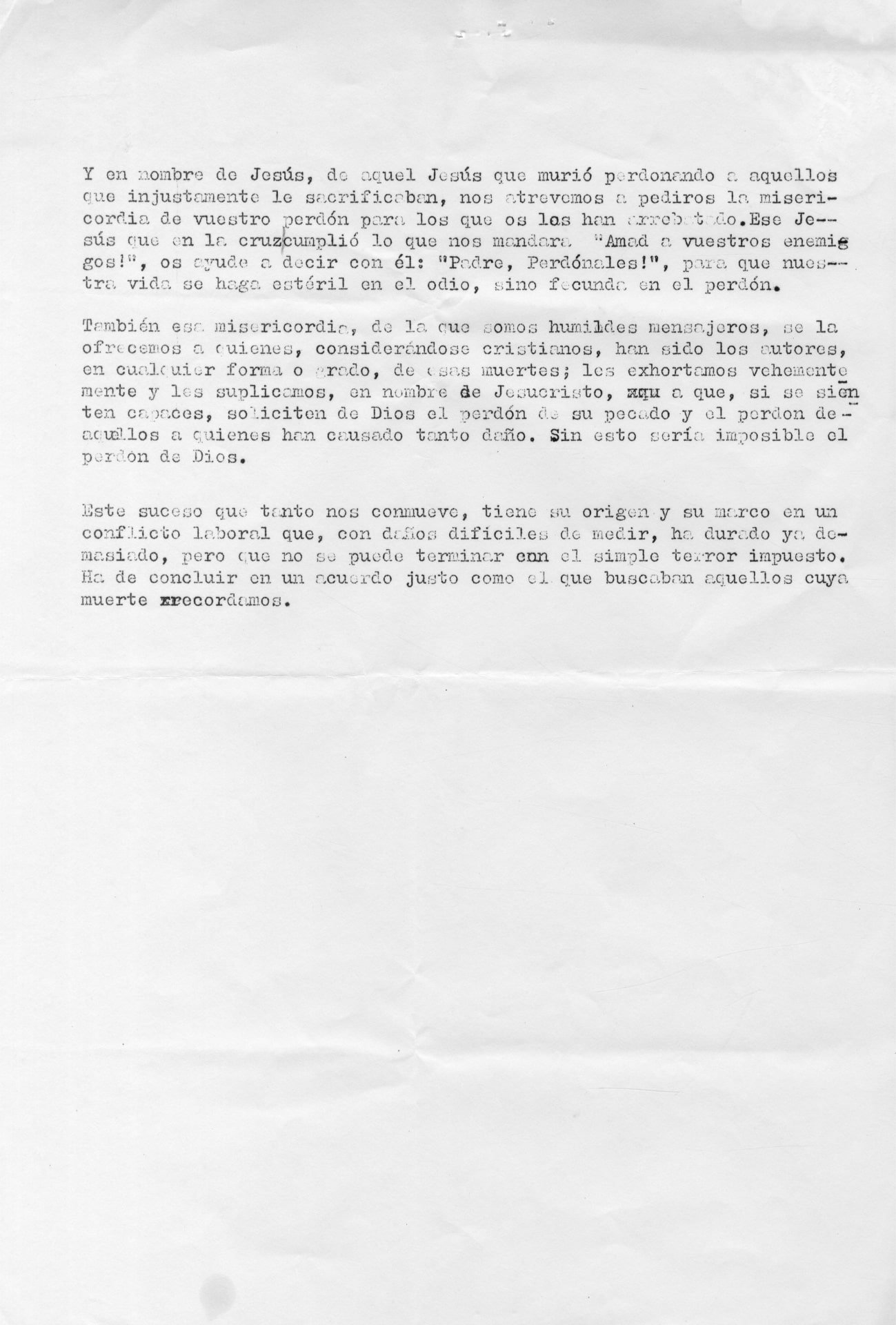

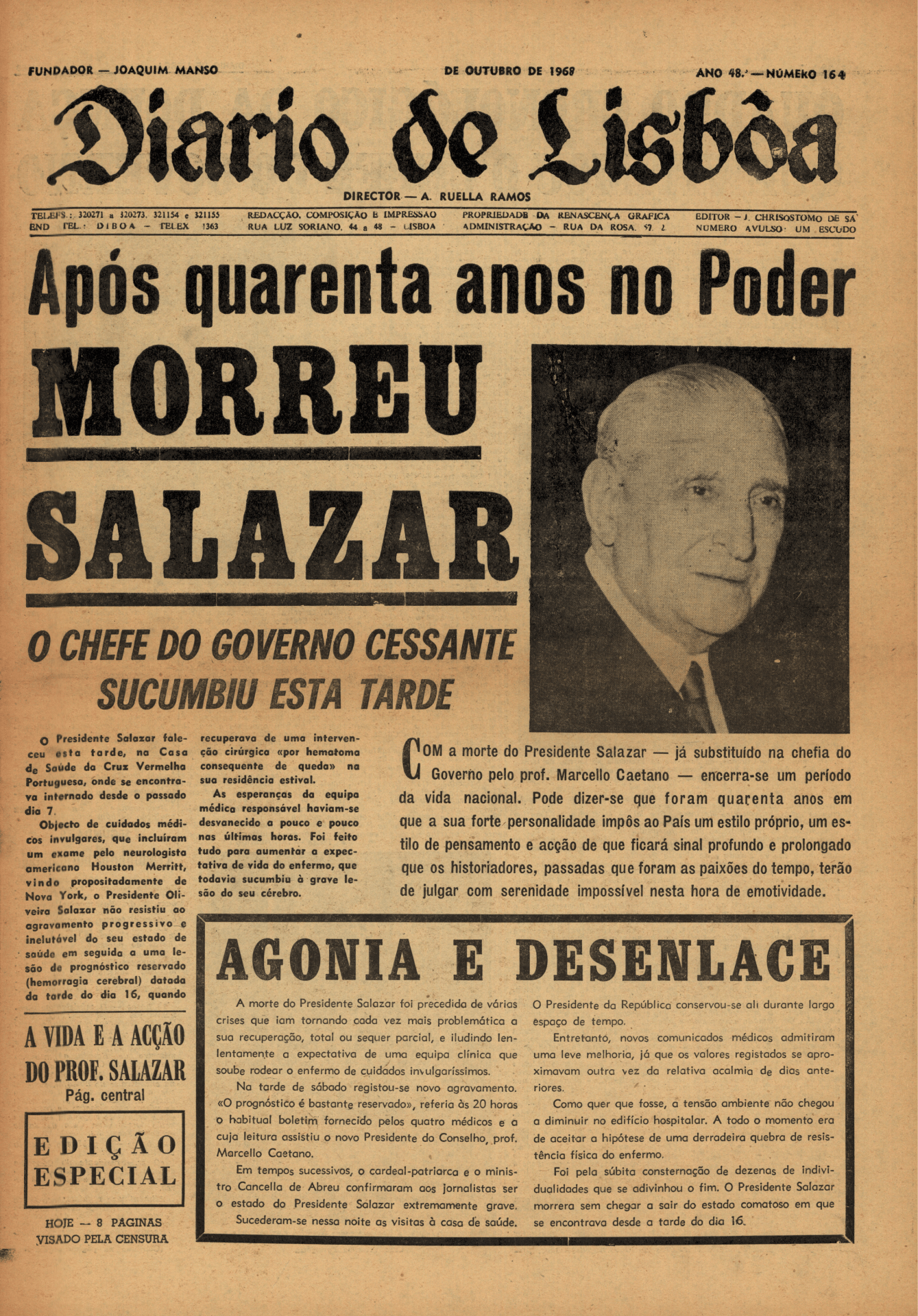

Salazar sofre um AVC e é internado a 6 de setembro de 1968. O Diário de Lisboa produz em outubro de 1969 uma capa a antecipar uma edição sobre a sua morte que nunca chegou a sair. Ao lado, a capa do mesmo jornal sobre o falecimento do ditador em julho 1970. ANTT, Diário de Lisboa, Arquivo Fotográfico, pasta avulsa, doc. 1 / PT/TT/FDL/001/000030

Salazar sofre um AVC e é internado a 6 de setembro de 1968. O Diário de Lisboa produz em outubro de 1969 uma capa a antecipar uma edição sobre a sua morte que nunca chegou a sair. Ao lado, a capa do mesmo jornal sobre o falecimento do ditador em julho 1970. ANTT, Diário de Lisboa, Arquivo Fotográfico, pasta avulsa, doc. 1 / PT/TT/FDL/001/000030

27 de julho de 1970 / ANTT, Diário de Lisboa, SEC PP 144

27 de julho de 1970 / ANTT, Diário de Lisboa, SEC PP 144

Franco nomeou o almirante Luis Carrero Blanco Presidente do Governo em junho de 1973. Era a primeira vez desde 1936 que o Caudillo separava a chefia do Estado, que conservou até à sua morte, da chefia do Governo, dando assim uma indicação muito clara de quem pretendia que assegurasse, depois da sua morte, a continuidade política do regime. Presumia-se que Carrero, um ultraconservador de 69 anos, ministro desde 1951, deveria vir a partilhar o poder com Juan Carlos de Borbón, nomeado quatro anos antes, em 1969, Príncipe de Espanha por forma a assumir o trono na morte do ditador.

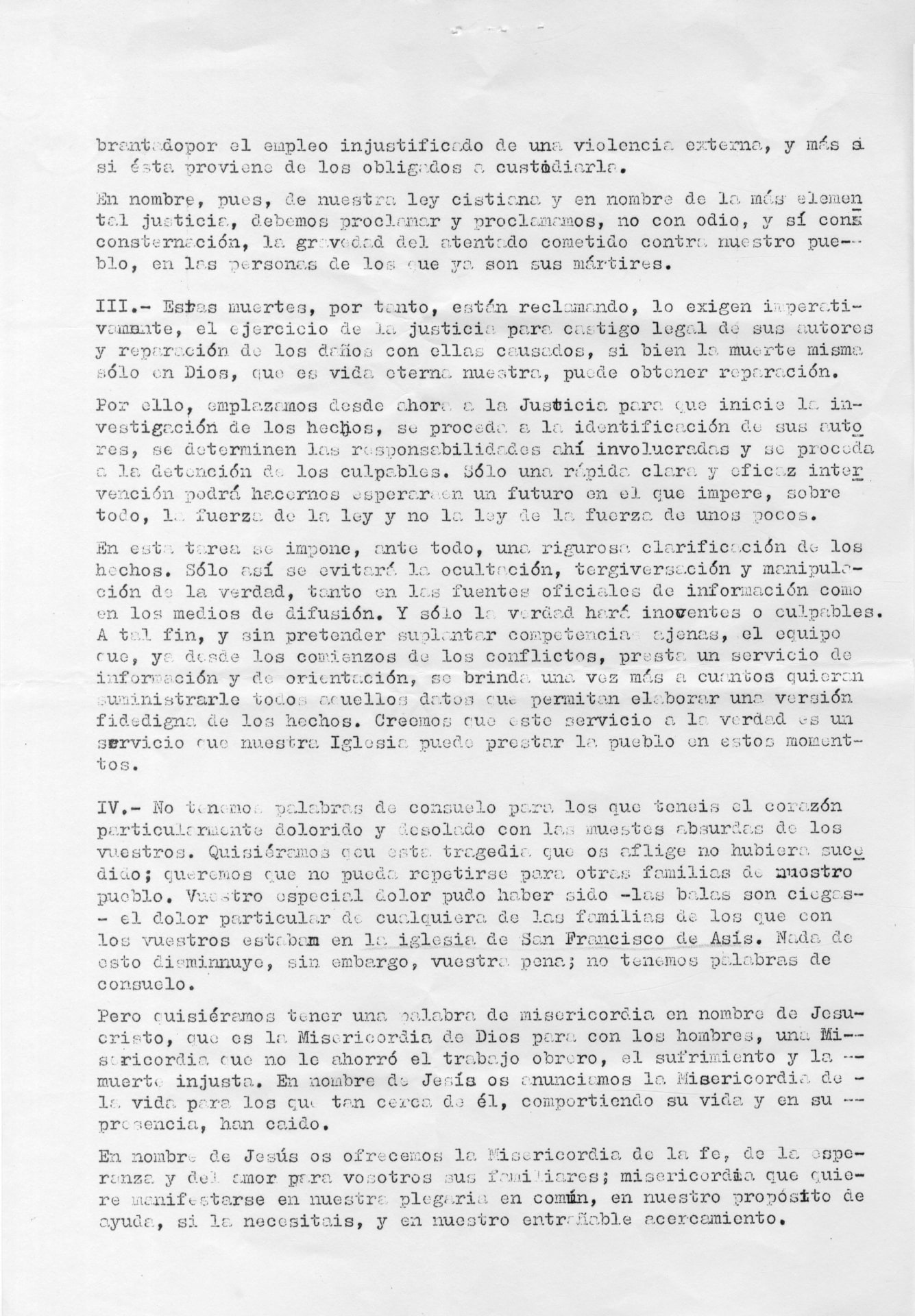

"Ogro" foi o nome que o Comando Txikia, constituído por três membros da ETA, deu à operação preparada durante meses para assassinar Carrero Blanco. O delfim de Franco, que o Caudillo nomeara Presidente do Governo em sua substituição em junho de 1973, foi morte a 20 de dezembro de 1973. Franco exigiu, sem sucesso, ao Governo francês a extradição dos responsáveis. AGA, 12-08379-0004

"Ogro" foi o nome que o Comando Txikia, constituído por três membros da ETA, deu à operação preparada durante meses para assassinar Carrero Blanco. O delfim de Franco, que o Caudillo nomeara Presidente do Governo em sua substituição em junho de 1973, foi morte a 20 de dezembro de 1973. Franco exigiu, sem sucesso, ao Governo francês a extradição dos responsáveis. AGA, 12-08379-0004

A morte de Carrero deixou a ditadura franquista ferida de morte. A especulação sobre se a Transição teria sido possível se ele tivesse permanecido vivo é essencialmente supérflua por decorrer de uma lógica puramente contrafactual. O sucessor efetivo de Carrero na chefia do Governo, Arias Navarro, revelou-se rapidamente uma opção inútil para a estratégia de “renovar” o regime e preparar a continuidade do franquismo num momento em que a degradação física do próprio Franco constituía uma séria advertência para os partidários da ditadura. Ficaram em nada as promessas feitas no discurso de Arias de 12 de fevereiro de 1974 (que ficariam conhecidas como configurando o “espírito do 12 de Fevereiro), designadamente a de que tivessem “presença, representação e possibilidade de fazer-se ouvir quantas plurais correntes de opinião se registassem no seio da vida espanhola, sempre que” – acrescentava-se desde logo uma condição – “estejam animadas por um inequívoco sentido nacional e uma evidente identificação com os princípios fundamentais” do regime franquista. Assustada a ditadura espanhola com o exemplo do 25 de Abril português, desencadeado cinco meses depois do assassinato de Carrero Blanco, todas as intenções de “reforma política” formuladas dentro do regime chocavam com os receios da maioria dos hierarcas da ditadura face à extraordinária mobilização social e política das oposições, sobretudo a dirigida pelas CC.OO. (o sindicato clandestino de maioria comunista).

Franco morre a 20 novembro 1975, ao fim de uma prolongada agonia. Os três últimos anos de vida do ditador tinham constituído um ciclo de enorme tensão social e política: às greves operárias e estudantis, à crescente dissidência católica e enfrentamento entre setores da Igreja (especialmente a basca) e o Governo, e à entrada em ação de organizações armadas (dois grupos da extrema-esquerda, a FRAP e os GRAPO, mas sobretudo a organização independentista basca ETA, dividida desde 1973 em duas correntes: a ETA militar e a ETA político-militar), a ditadura respondeu com uma repressão muito dura, quer contra o que se passou a designar por terrorismo, quer contra o conjunto dos movimentos sociais e culturais que lutavam contra a ditadura.

A morte de Franco (20 novembro 1975), ao fim de uma prolongada agonia, desencadeou o processo previsto na Lei de Sucessão. Juan Carlos de Borbón, designado Príncipe de Espanha em 1966, sucedia ao Caudillo como Rei. AGA, F.3303,2

A morte de Franco (20 novembro 1975), ao fim de uma prolongada agonia, desencadeou o processo previsto na Lei de Sucessão. Juan Carlos de Borbón, designado Príncipe de Espanha em 1966, sucedia ao Caudillo como Rei. AGA, F.3303,2

A morte do ditador fez desencadear o processo previsto na Lei de Sucessão que Franco assinara em 1947. Essa lei atribuía ao próprio Franco, Caudillo (isto é, chefe de Estado) a título vitalício, indicar o seu sucessor no momento que entendesse oportuno. Em 1969, o Caudillo escolheu, como era expectável, Don Juan Carlos para lhe suceder no momento da sua morte, designando-o como Príncipe de Espanha (título inventado por Franco para o que passava a ser o herdeiro de um trono naquele momento vazio). O regime desrespeitava assim as normas dinásticas da Monarquia espanhola, que estabeleciam que o herdeiro do trono não era Juan Carlos mas sim o seu pai, Don Juan de Borbón. Este, de resto, não abdicaria dos seus direitos sucessórios se não em maio de 1977, um ano e meio depois de o seu filho ser proclamado Rei de Espanha e em pleno processo de Transição.

Don Juan Carlos, nascido em 1938 e educado em Espanha, por vontade de Franco, a partir de 1950 enquanto a sua família se mantinha no Estoril (Portugal), já havia substituído temporariamente (julho-setembro e outubro-novembro de 1975) Franco, por doença, nas funções de chefe do Estado, e assim permaneceria até à sua morte. Dois dias depois da morte de Franco, Don Juan Carlos sucedia ao Caudillo com o título de Rei, reiterando perante as Cortes franquistas o mesmo juramento que fizera em 1969 de lealdade aos Princípios do Movimento Nacional, isto é, aos princípios fundadores da ditadura franquista, ao mesmo tempo que anunciava “uma nova etapa na história de Espanha” na qual se procuraria construir “uma sociedade livre e moderna”. Estas mensagens contraditórias (anunciar, por um lado, a continuidade com a ditadura e, por outro, prometer uma mudança na direção da liberdade) deixariam, até ao verão de 1976, a sensação de que Don Juan Carlos pouco ou nada contribuiria para uma efetiva democratização e que, estando a sua legitimidade diretamente associada a uma escolha de Franco, o desmantelamento da ditadura poderia contribuir para a efemeridade do seu reinado. Daí que a oposição democrática lhe tivesse chamado naquele momento “Juan Carlos, o Breve”.

O papel do novo rei ganharia efetiva importância em três contextos: no afastamento de Carlos Arias Navarro da chefia do Governo e na escolha de Adolfo Suárez para a sua substituição (julho de 1976); no apoio às principais opções de Suárez na condução do processo transicional; e no golpe de Estado do 23 de Fevereiro de 1981.

Na noite de 25 para 26 de Novembro de 1967, em toda a área metropolitana de Lisboa a norte do rio Tejo, de Cascais a Alenquer, a chuva caiu em tal quantidade que chegou a atingir os 170 litros por metro quadrado, por hora. Ficam 20 mil casas destruídas. Houve, oficialmente, 462 mortos, mas o número pode ter chegado aos 700. Perante a apatia de Salazar, 5 mil estudantes ajudaram as vítimas. Um movimento que marcou uma geração.

As cheias de novembro de 1967 abalaram a ditadura. Centenas de estudantes participaram nas operações de apoio às populações sinistradas, como neste caso em Alhandra. Esta experiência foi reprimida pelo regime e radicalizou os estudantes. Fonte: ANTT, Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais n. 178, doc. 2966AS / PT/TT/EPJS/SF/001-001/0178/2966AS

As cheias de novembro de 1967 abalaram a ditadura. Centenas de estudantes participaram nas operações de apoio às populações sinistradas, como neste caso em Alhandra. Esta experiência foi reprimida pelo regime e radicalizou os estudantes. Fonte: ANTT, Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais n. 178, doc. 2966AS / PT/TT/EPJS/SF/001-001/0178/2966AS

Diana Andringa estava no segundo ano de Medicina e pertencia à pró-associação de estudantes. Por isso, quando começaram a organizar-se as brigadas de vacinação, foi imediatamente incluída. “Dei, de repente, por mim – eu que tenho horror a agulhas – a dar vacinas a pessoas, muitas vacinas a muitas pessoas, em Frielas, na zona de Loures”, confessa numa reportagem da Rádio Renascença alusiva às cheias de 1967.

“A partir de certa altura, a GNR começou a perseguir os estudantes. O regime reagiu muito mal e a censura começou a cortar as notícias e mesmo a falseá-las”, recorda Diana Andringa.

Para muitos estudantes, as cheias de 67 foram um momento marcante de tomada de consciência das desigualdades e da injustiça social existentes, e de politização contra o regime.

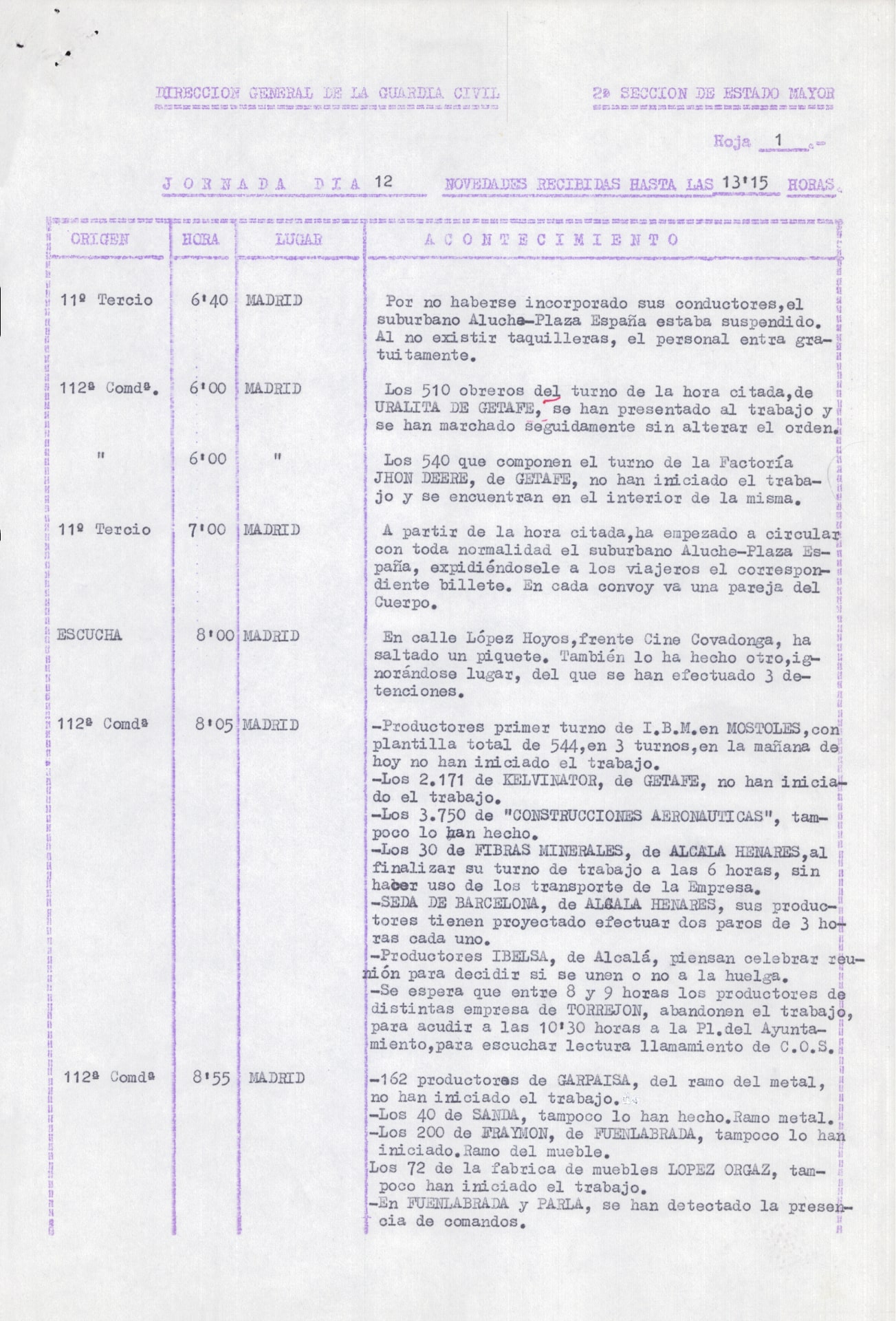

Há poucos estudos sobre a extensão e impacto do fenómeno da deserção no quadro da Guerra Colonial (1961-1974). Miguel Cardina e Susana Santos apontam para o número de 9.000 desertores, devendo a isso somar-se um número de refratários na ordem dos 10 a 20 mil jovens e de faltosos à inspeção que ronda os 200 mil jovens – ou seja, perto de 20% dos rapazes chamados à inspeção na então metrópole, de acordo com dados do próprio Exército.

![Passagem da fronteira a salto de um grupo de desertores que tira uma fotografia no marco da Amoreira, 23 de agosto de 1970, entre Portugal e Espanha. Calcula-se que tenham desertado mais de 9 mil portugueses mobilizados à força para a guerra colonial. Fonte: [Ourense, 1970] - Fundo Fernando Mariano Cardeira, Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia, PT/CPF/FMC/001/0010/000024](https://50anos25abril.pt/wp-content/uploads/2024/10/@PT4_Sala2_placa_easyboard_900x600mm-min.jpg) Passagem da fronteira a salto de um grupo de desertores que tira uma fotografia no marco da Amoreira, 23 de agosto de 1970, entre Portugal e Espanha. Calcula-se que tenham desertado mais de 9 mil portugueses mobilizados à força para a guerra colonial. Fonte: [Ourense, 1970] - Fundo Fernando Mariano Cardeira, Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia, PT/CPF/FMC/001/0010/000024

Passagem da fronteira a salto de um grupo de desertores que tira uma fotografia no marco da Amoreira, 23 de agosto de 1970, entre Portugal e Espanha. Calcula-se que tenham desertado mais de 9 mil portugueses mobilizados à força para a guerra colonial. Fonte: [Ourense, 1970] - Fundo Fernando Mariano Cardeira, Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia, PT/CPF/FMC/001/0010/000024

Para procurarem escapar ao controlo das Forças Armadas e evitar fazer uma guerra com a qual não estavam de acordo, a única solução era fugir do país. Nos praticamente 250 mil jovens faltosos e refratários durante os anos da guerra está uma proporção significativa dos 1,4 milhões de portugueses que emigraram nesses anos, mais de 60% dos quais de forma ilegal e sobretudo para França, o que deixou sérias consequências no tecido social do interior do país.

Cada um destes jovens e das suas famílias sabia bem o que significava rejeitar fazer a guerra: nunca mais poderiam regressar a Portugal sem que tivessem de enfrentar a prisão e, depois dela, o envio para uma das colónias de África para fazer a mesma guerra que nenhum deles queria fazer.

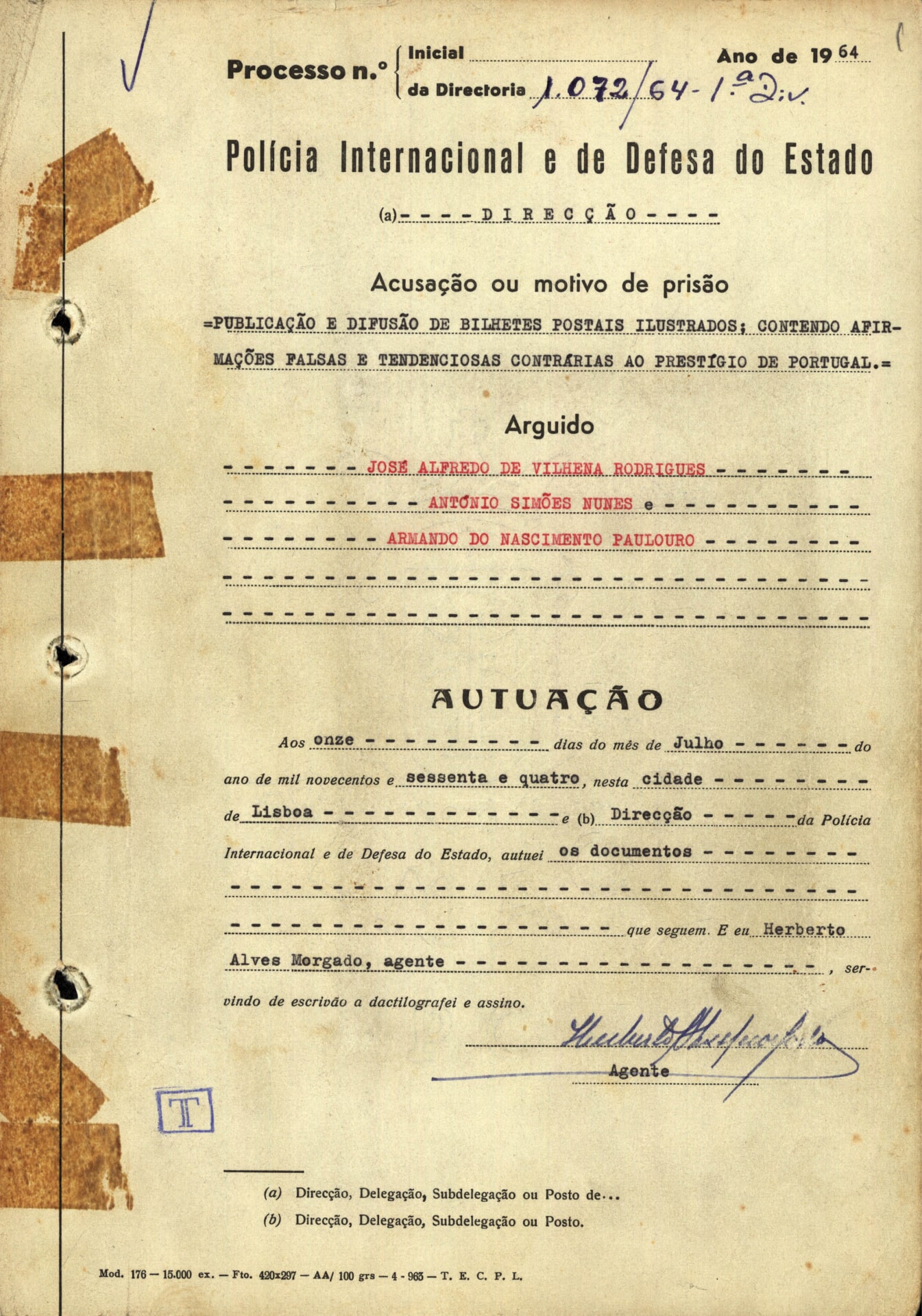

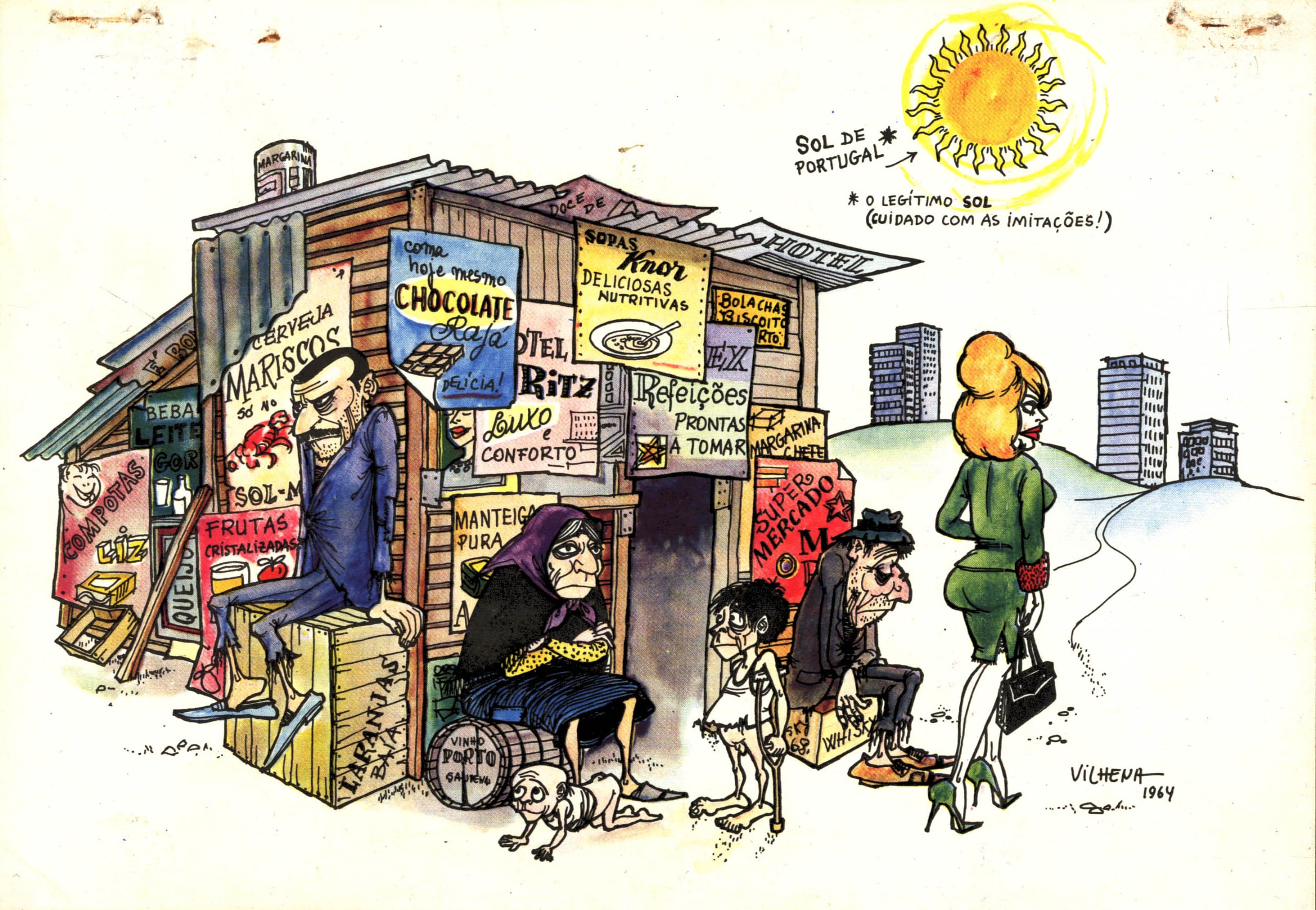

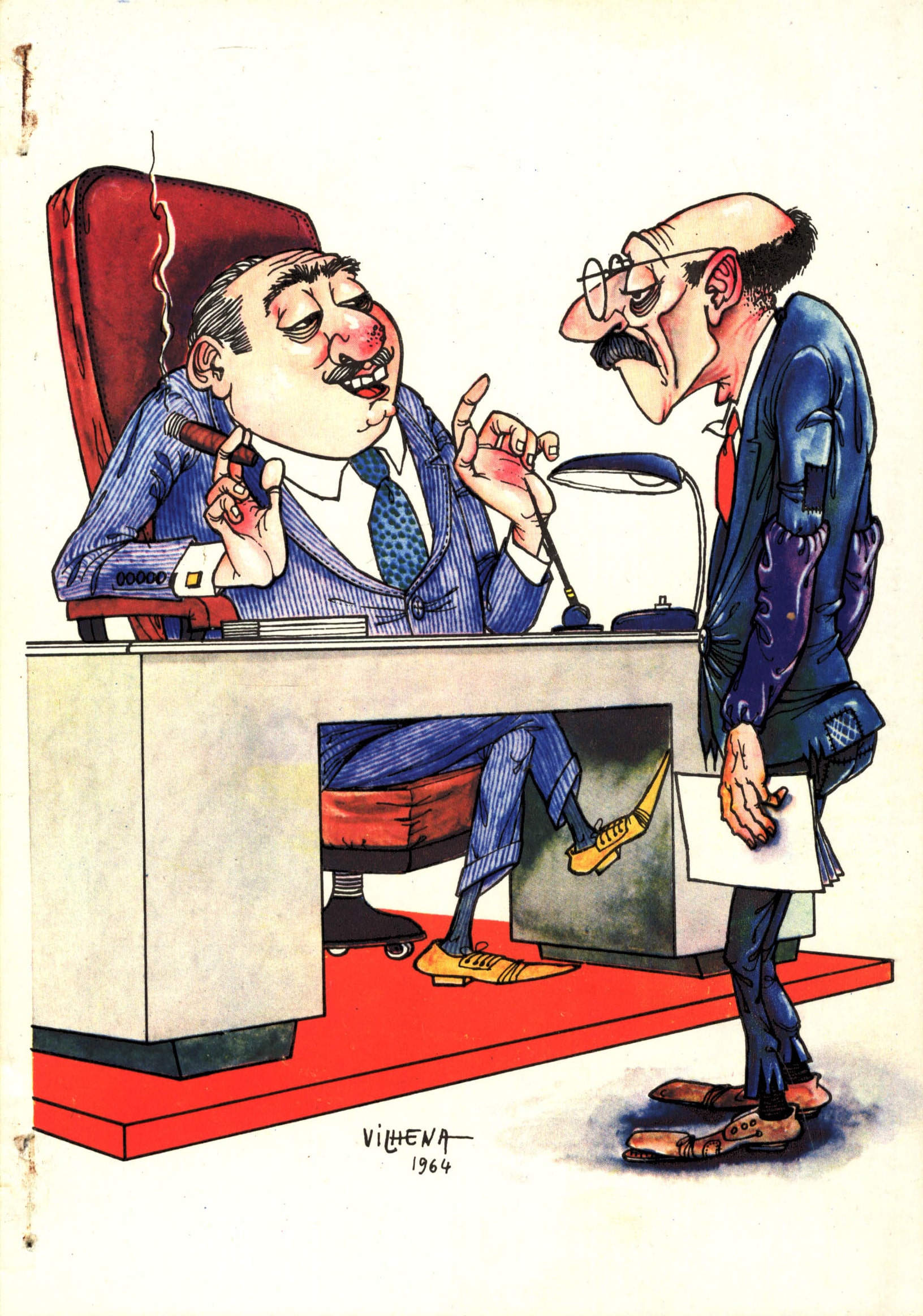

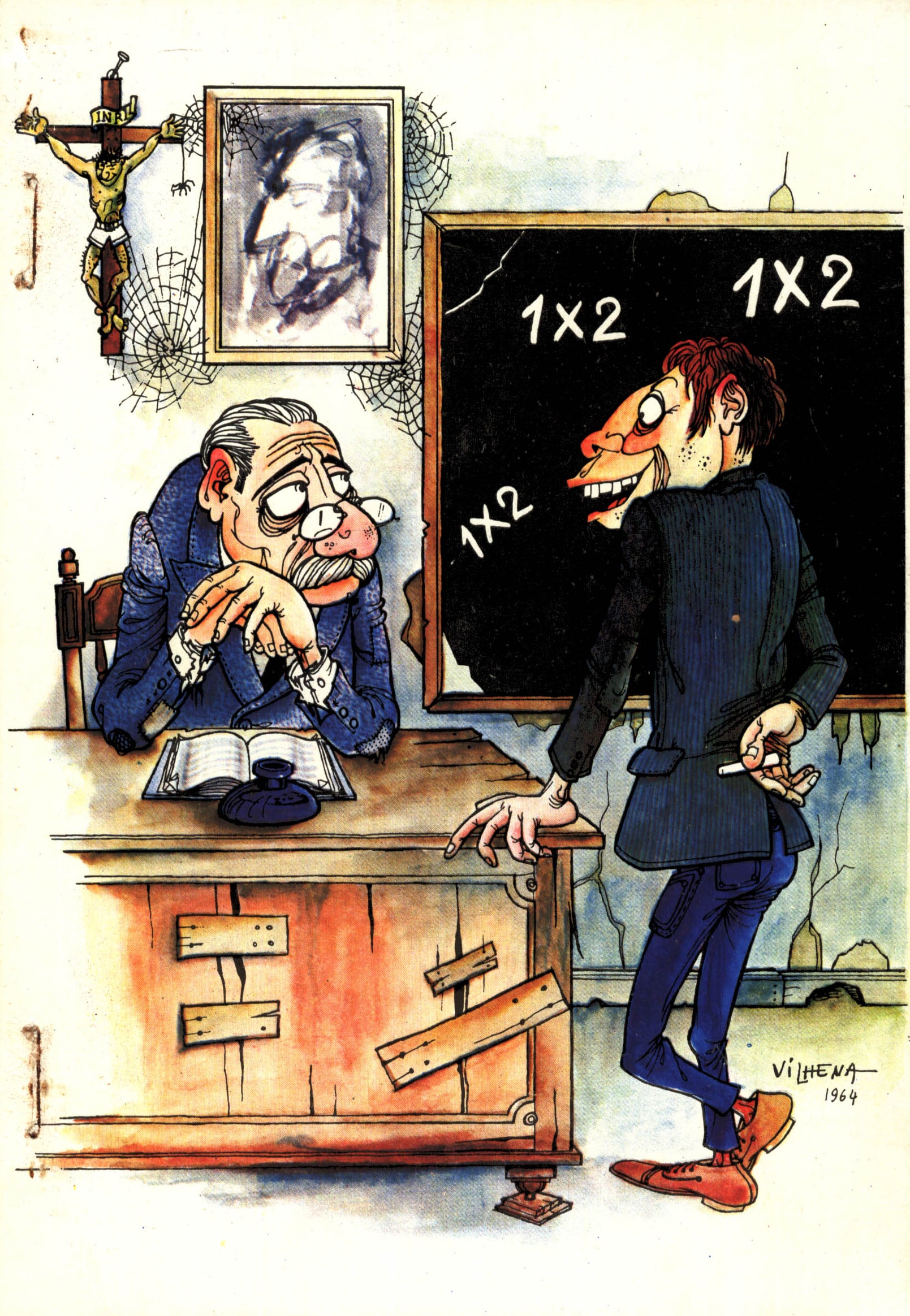

Coleção de postais considerados pela PIDE “contrários ao prestígio de Portugal”, pelos quais o caricaturista José Vilhena foi processado pela polícia política a 11 de junho de 1964. Os exemplares distribuídos foram apreendidos.

PIDE/DGS Processo-Crime José Alfredo Vilhena Rodrigues / ANTT, PIDE/DGS - Processo crime n.º 1072/64, NP5650, fl. 1 Ilustrações José Alfredo Vilhena ANTT, PIDE/DGS - Processo crime n.º 1072/64, NP5650, fl. 19-24

Se a censura imposta pela ditadura a todas as formas de livre expressão da opinião (meios de comunicação social, expressões artísticas e científicas, manifestação no espaço público) teve uma intenção política muito óbvia, a maioria dos textos, imagens e outras manifestações culturais que foram censurados foram-no por motivos (ditos) morais e até estéticos. Foi o caso deste postais de José Vilhena, vítima frequente da intervenção dos Serviços de Censura e, como neste caso concreto, da própria polícia política.

Em 1926, o Decreto n.º 12 008, de 2 de agosto, proibia a venda ou divulgação de “cartazes, anúncios, avisos e em geral quaisquer impressos, manuscritos, desenhos ou publicações que contenham (…) boato ou informação capazes de alarmar o espírito público ou de causar prejuízo ao Estado, ou que contenham afirmação ofensiva da dignidade ou do decoro nacional, (…) bem assim quaisquer publicações pornográficas ou redigidas em linguagem despejada ou provocadora contra a segurança do Estado, da ordem e da tranquilidade públicas”.

Em 1933, após a ascensão de António de Oliveira Salazar a Presidente do Conselho, foi instituída (Decreto n.º 22 469, de 11 de abril) a censura prévia também às publicações não periódicas que versassem “assuntos de carácter político ou social”, estabelecendo como função do Estado a defesa da opinião pública “de todos os fatores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum”.

Durante o Estado Novo, a censura esteve sempre ativíssima em todas as vertentes culturais. Na imprensa periódica (na qual ficou conhecida por “lápis azul”) suprimia, alterava, cortava palavras, expressões ou parágrafos inteiros, adiava ou impedia a saída de notícias…

A Comissão do Livro Negro do Fascismo afirmou, em 1984, que durante o regime Salazar/Caetano foram proibidas cerca de 3 300 obras.

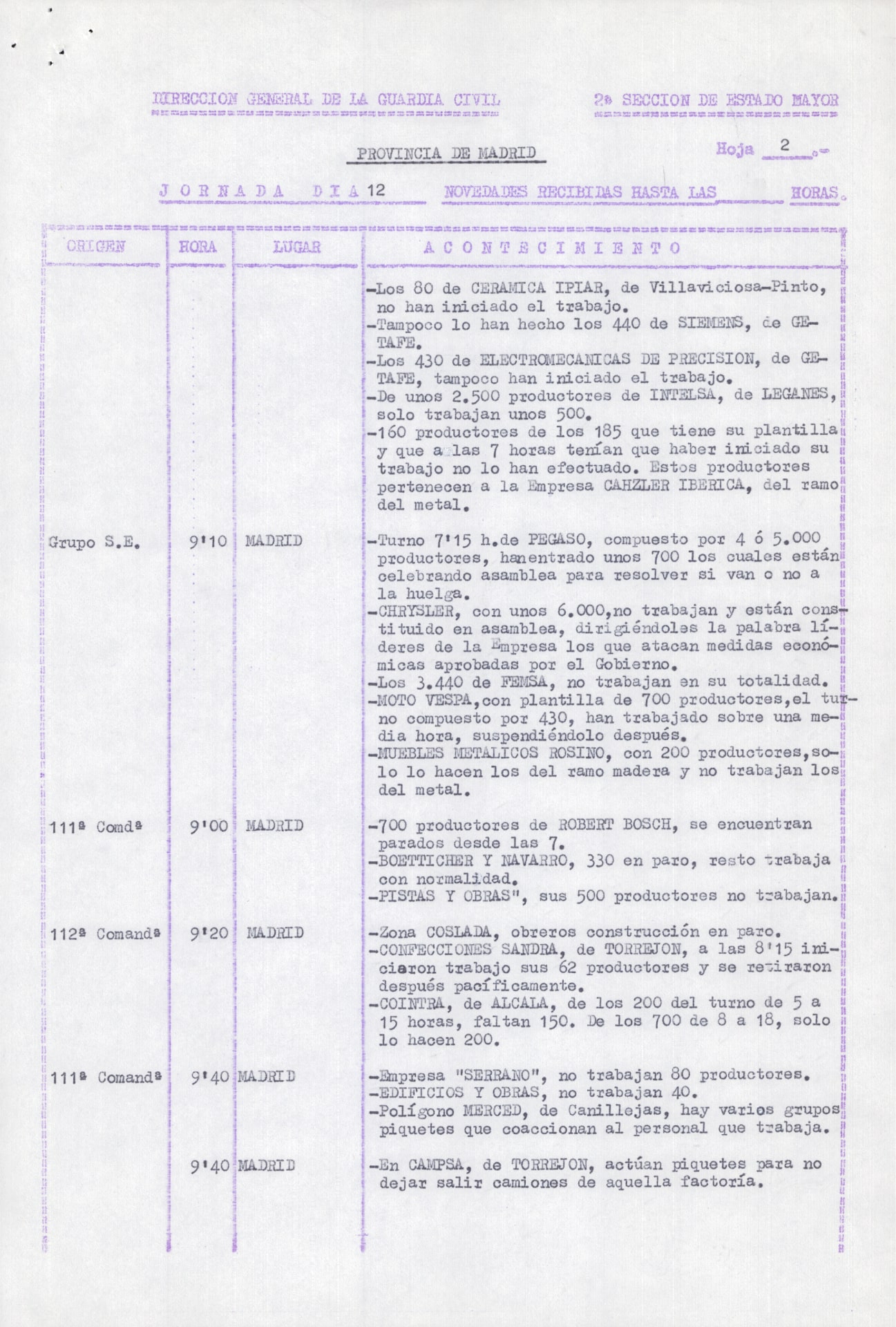

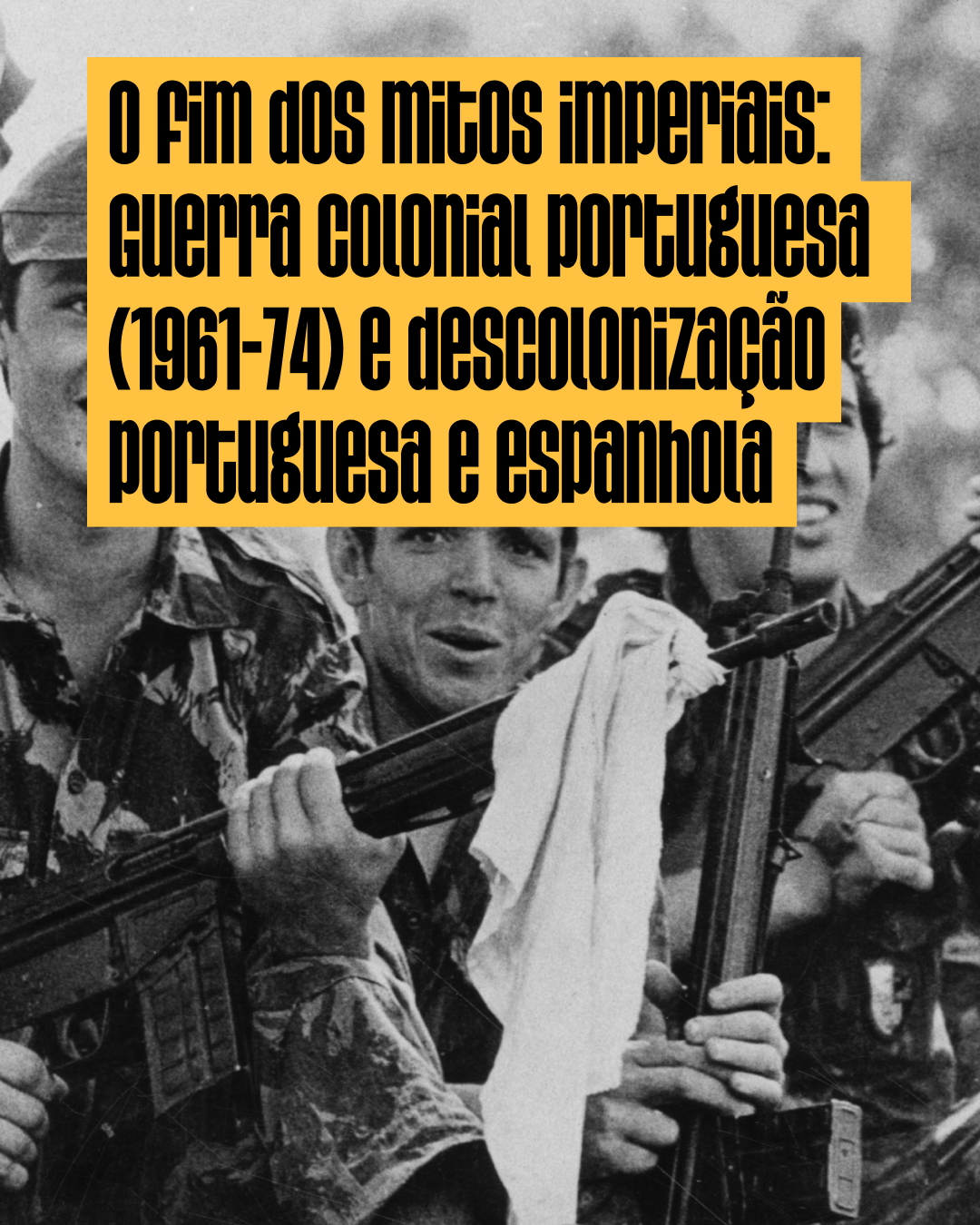

A partir do final dos anos 50, mas sobretudo a partir das greves de 1962, que as Comisiones Obreras (CC.OO.) – um movimento operário clandestino, completamente ilegal, de tipo unitário, reunindo sobretudo trabalhadores comunistas e cristãos progressistas – desafiaram o monopólio da representação oficial dos trabalhadores nas mãos da Organização Sindical Espanhola (OSE), criada pela ditadura franquista. Ao longo dos anos 60, numa sociedade em mudança, os seus êxitos na mobilização da nova classe operária industrial espanhola contribuíram para criar e representar uma nova consciência política entre os trabalhadores. A crescente perda de medo da ditadura manifestou-se nas lutas operárias dos últimos anos da ditadura (especialmente durante todo o ano de 1976, que culminou com a greve geral de 12 de novembro de 1976), contribuindo, mais do que qualquer outro fator, para retirar ao regime franquista qualquer possibilidade de continuidade.

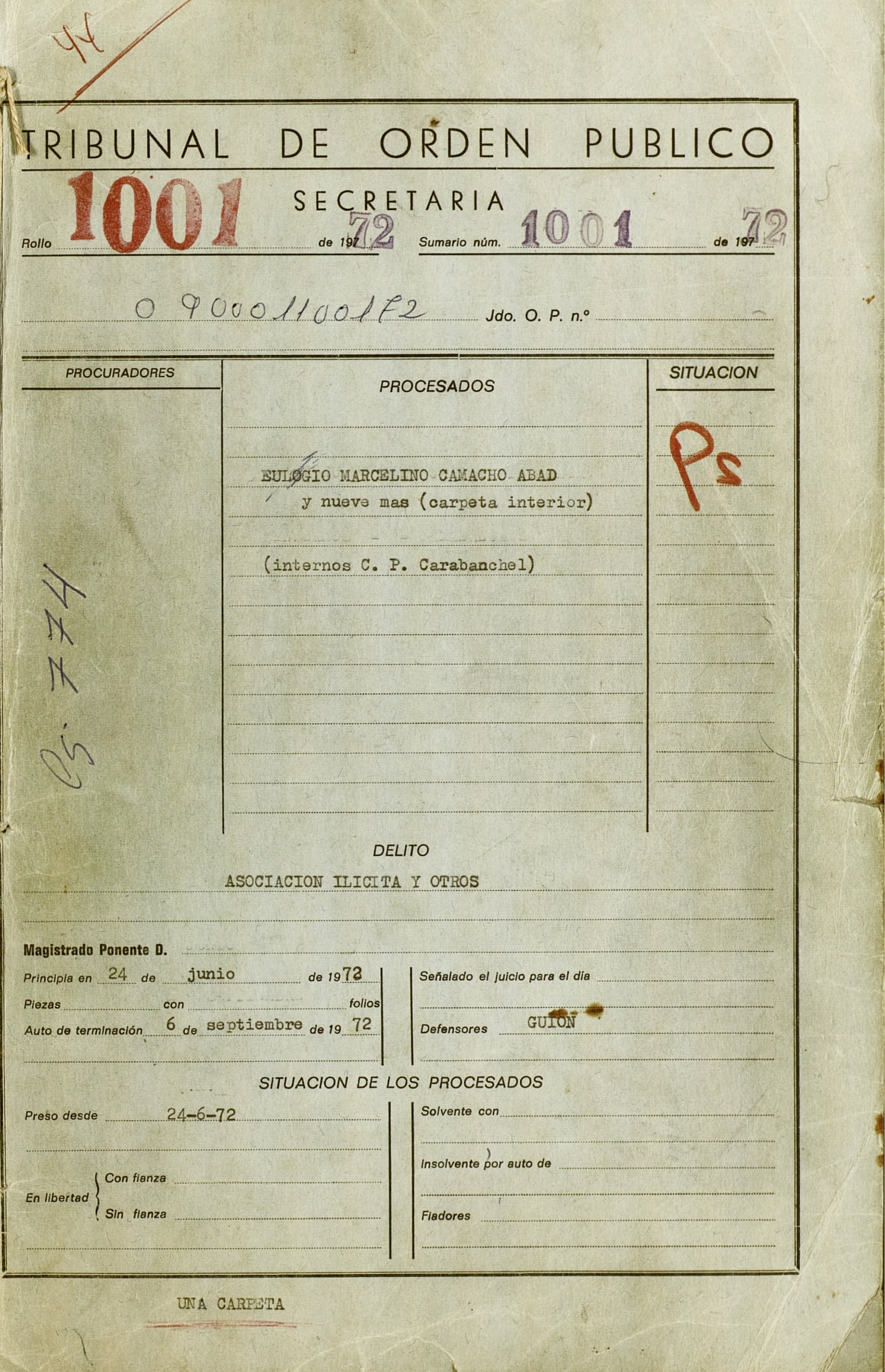

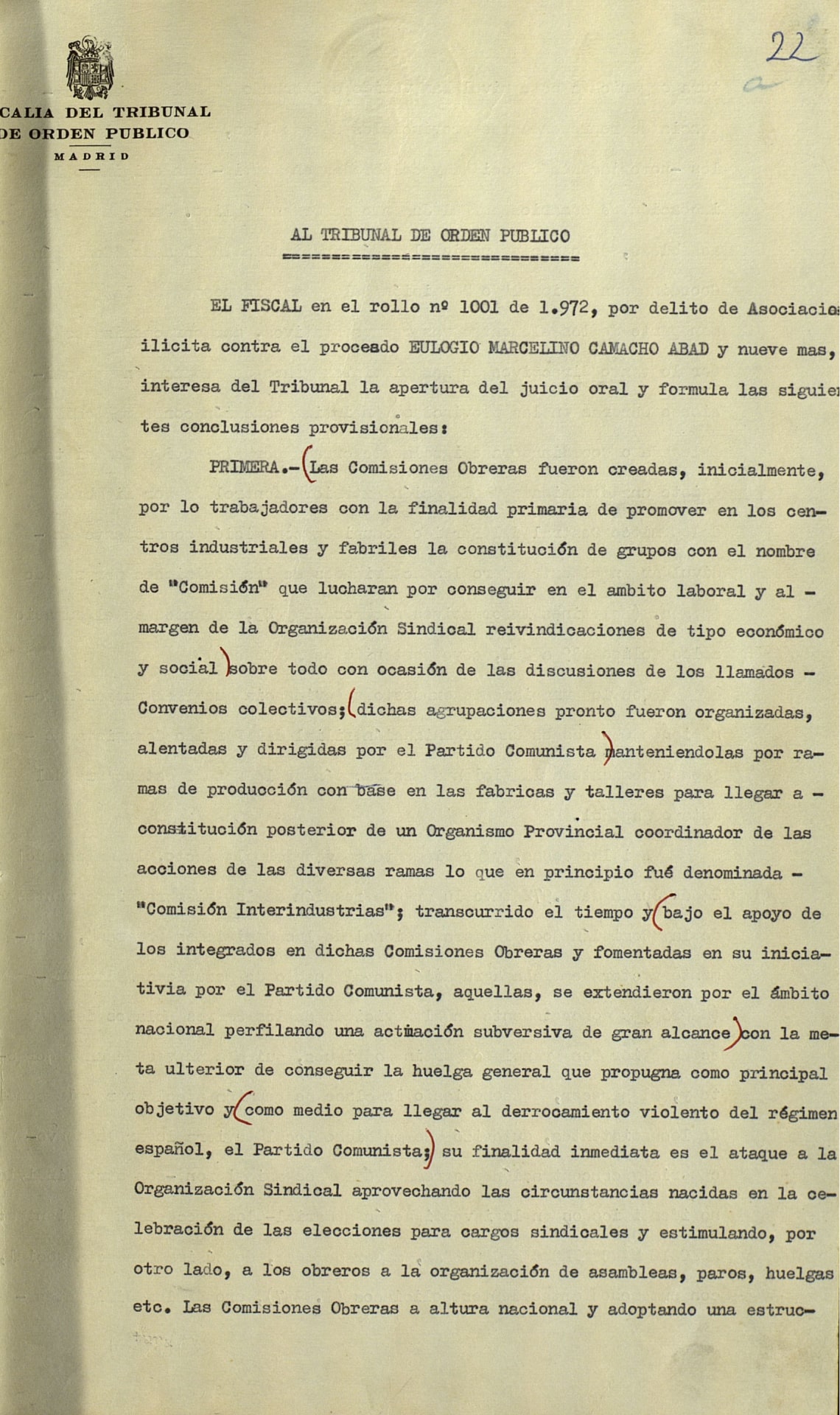

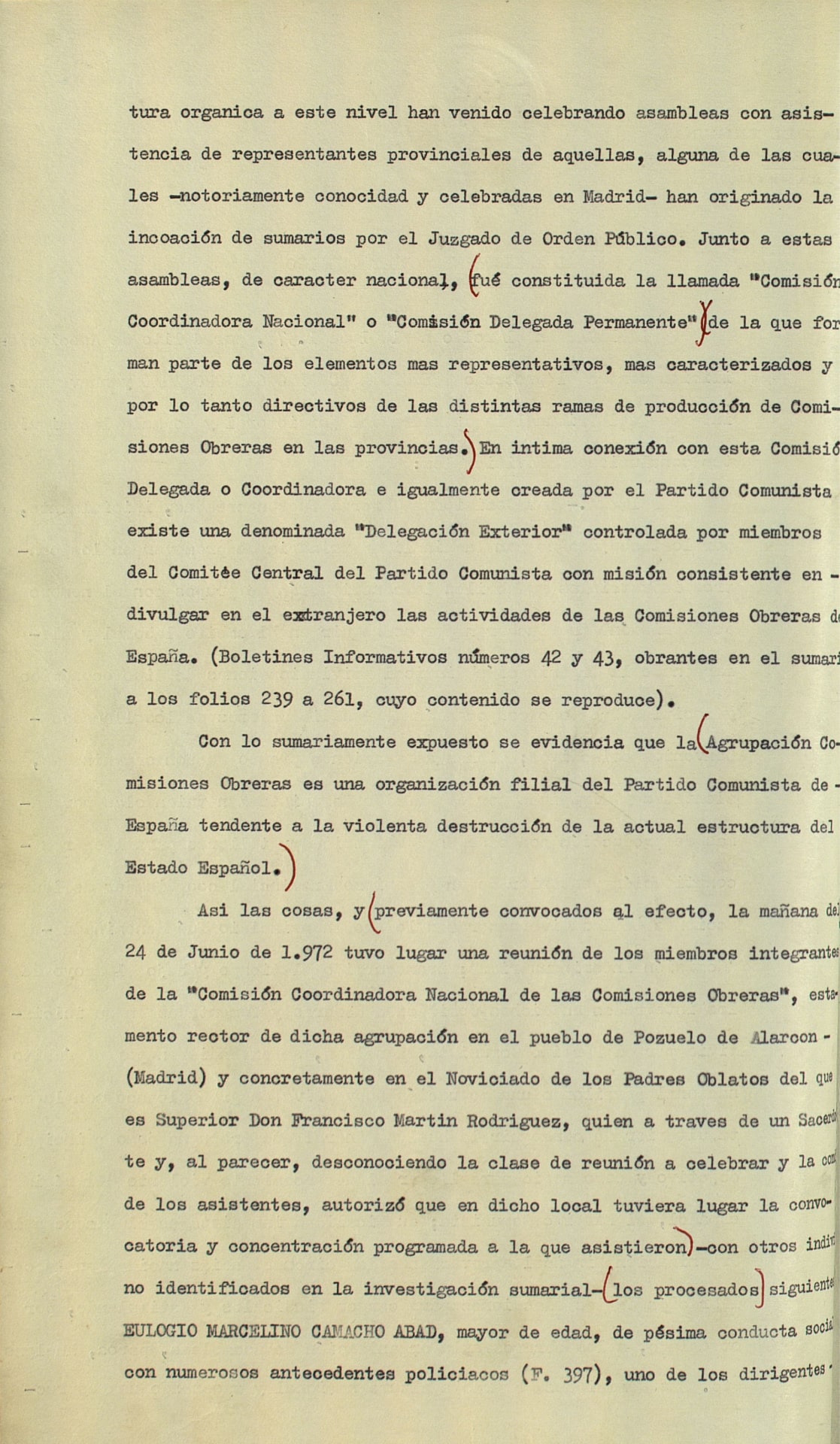

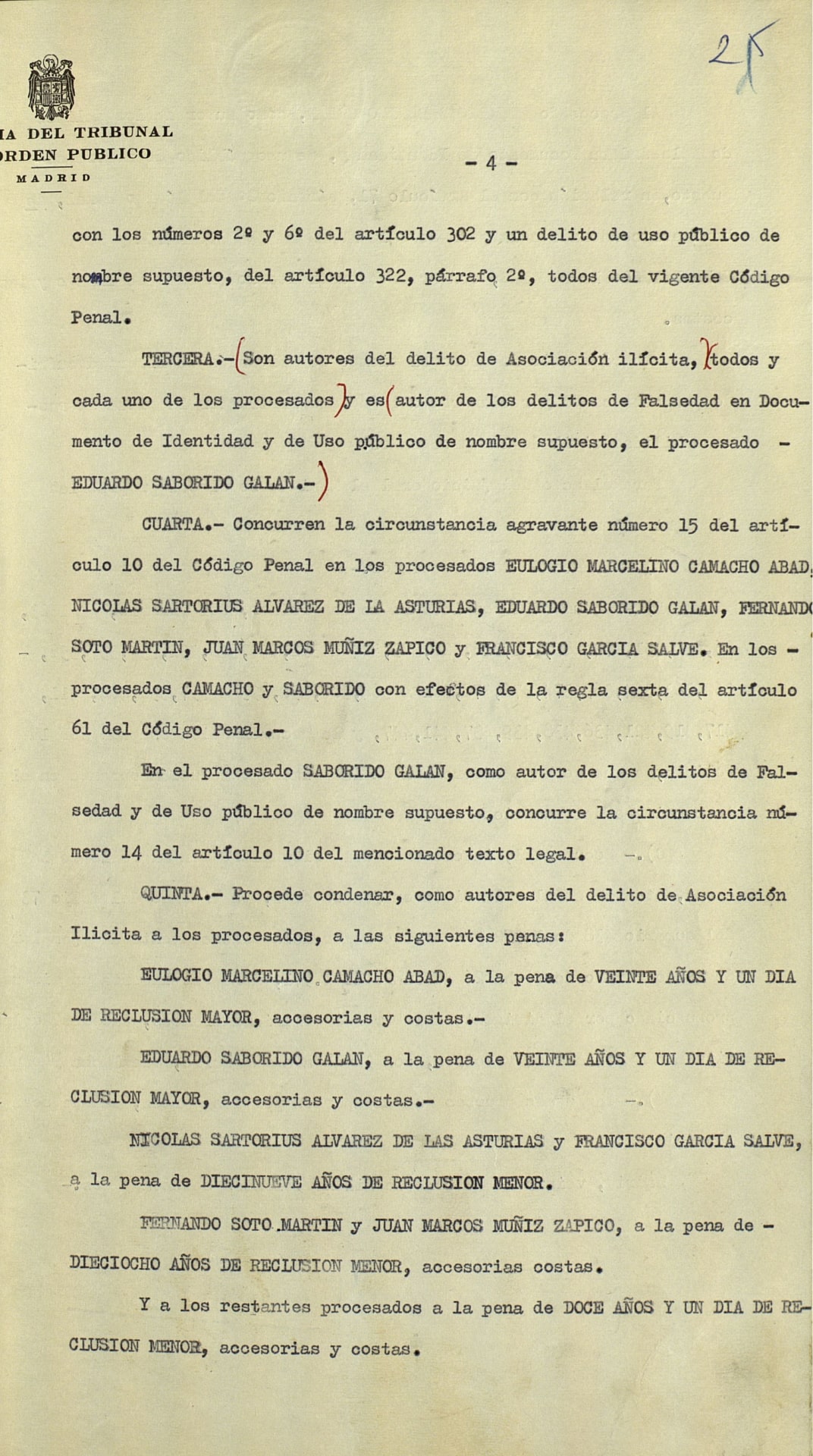

Em junho de 1972, toda a Comissão Coordenadora das Comisiones Obreras foi detida pela polícia franquista num convento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Após um ano e meio na prisão, em dezembro de 1973, os dez dirigentes (incluindo Marcelino Camacho, fundador da CC.OO. e seu secretário-geral até 1987, que já tinha sido preso em 1967-72) foram condenados pelo Tribunal da Ordem Pública (TOP) – um órgão judicial dedicado aos “crimes” políticos – a penas de prisão entre 12 e 20 anos. Após anos de campanhas internacionais que exigiam a libertação dos sindicalistas, cinco dias após a morte de Franco, Don Juan Carlos assinou um indulto que permitiu que estes presos políticos saíssem em liberdade. No entanto, as Comisiones Obreras não seriam legalizadas antes do final de abril de 1977, após a legalização dos partidos políticos, o último dos quais o PCE.

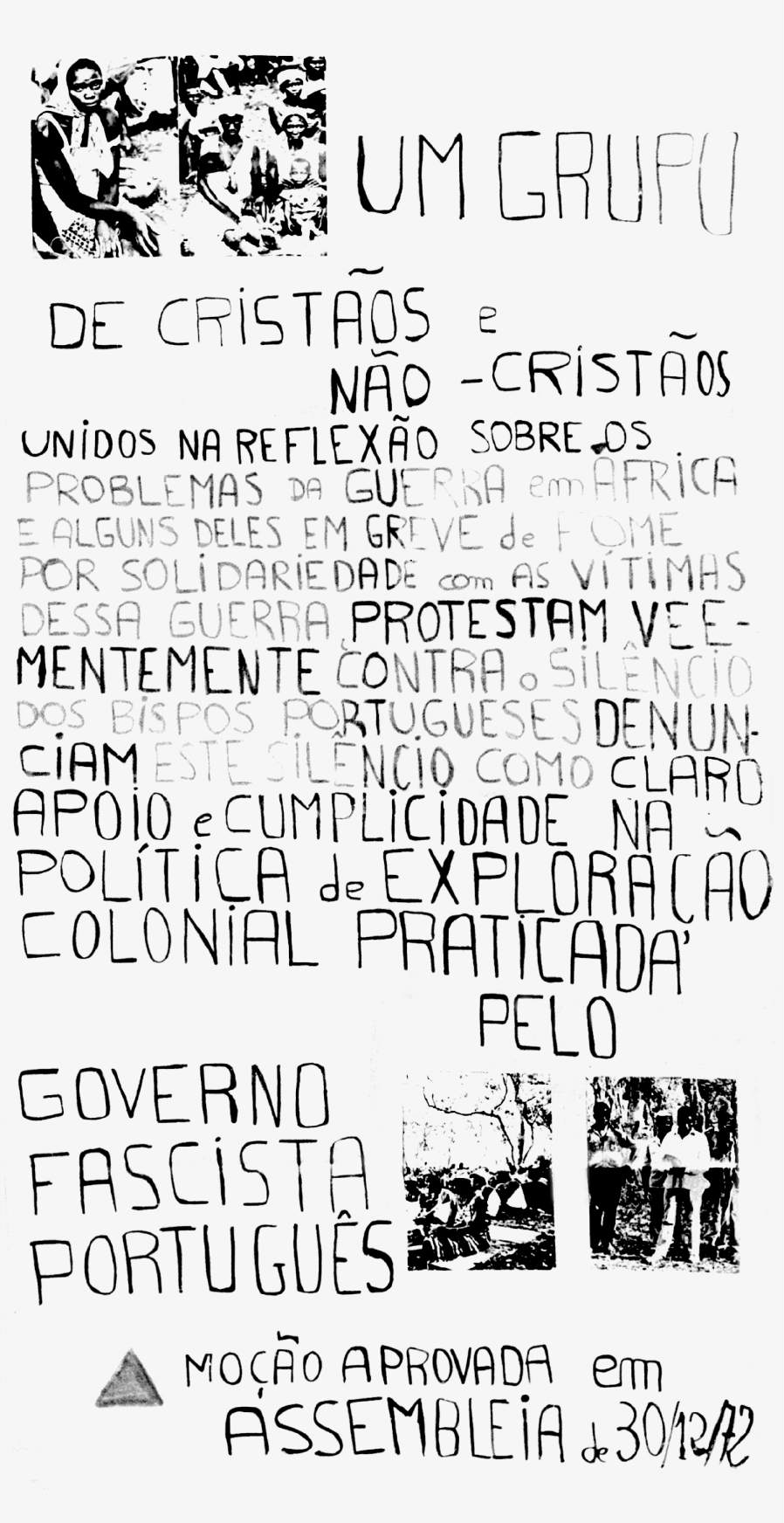

Cartaz feito durante a vigília de 48 horas organizada por um grupo de católicos contra a guerra colonial e pela paz, no dia 30 de dezembro de 1972. A vigília é interrompida pela polícia. Catorze participantes ficam detidos no Forte de Caxias. ANTT, PT-TT-PIDE-E-SN-CI(3)-NT1383

Cartaz feito durante a vigília de 48 horas organizada por um grupo de católicos contra a guerra colonial e pela paz, no dia 30 de dezembro de 1972. A vigília é interrompida pela polícia. Catorze participantes ficam detidos no Forte de Caxias. ANTT, PT-TT-PIDE-E-SN-CI(3)-NT1383

A vigília na Capela do Rato foi um momento marcante da contestação à ditadura fascista portuguesa na sua fase final. Convocada por vários ativistas católicos progressistas que militavam contra o colonialismo e a ditadura, começou a 30 de dezembro de 1972 e deveria ter-se prolongado por tempo indeterminado, mas no dia 31 de dezembro, por volta das 20:45, um comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) entra na capela e dá aos presentes ordem de evacuação no prazo de dez minutos. Segundo o relatório do comissário, as pessoas não acatam a ordem e começam a cantar em coro: «perdoai-lhes Senhor que eles não sabem o que fazem». A polícia de choque invade então o edifício e prende cerca de meia centena de pessoas que estava no interior.

Cinco anos antes, a 8 de dezembro de 1967, o Papa Paulo VI instituíra o dia 1 de janeiro como o Dia Mundial da Paz. De acordo com a mensagem papal daquele dia, dirigida “a todos os homens de boa vontade”, a proposta de dedicar à paz o primeiro dia de cada novo ano não se destinava apenas aos universos católico e religioso, mas sim “a todos os verdadeiros amigos da paz”.

Na Capela do Rato fora anunciado um período de reflexão de cerca de 48 horas sobre a Guerra Colonial. Os promotores (de entre os quais se destacavam Nuno Teotónio Pereira e Francisco Pereira de Moura, dirigente das Comissões Democráticas Eleitorais, CDEs) declaravam manter-se em greve de fome até 1 de janeiro de 1973 como forma de solidariedade com as vítimas da Guerra Colonial, mas ainda no dia 31 as forças policiais entrariam na Capela do Rato e procederiam à detenção dos presentes. As repercussões desta vigília e do seu desfecho seriam assinaláveis.

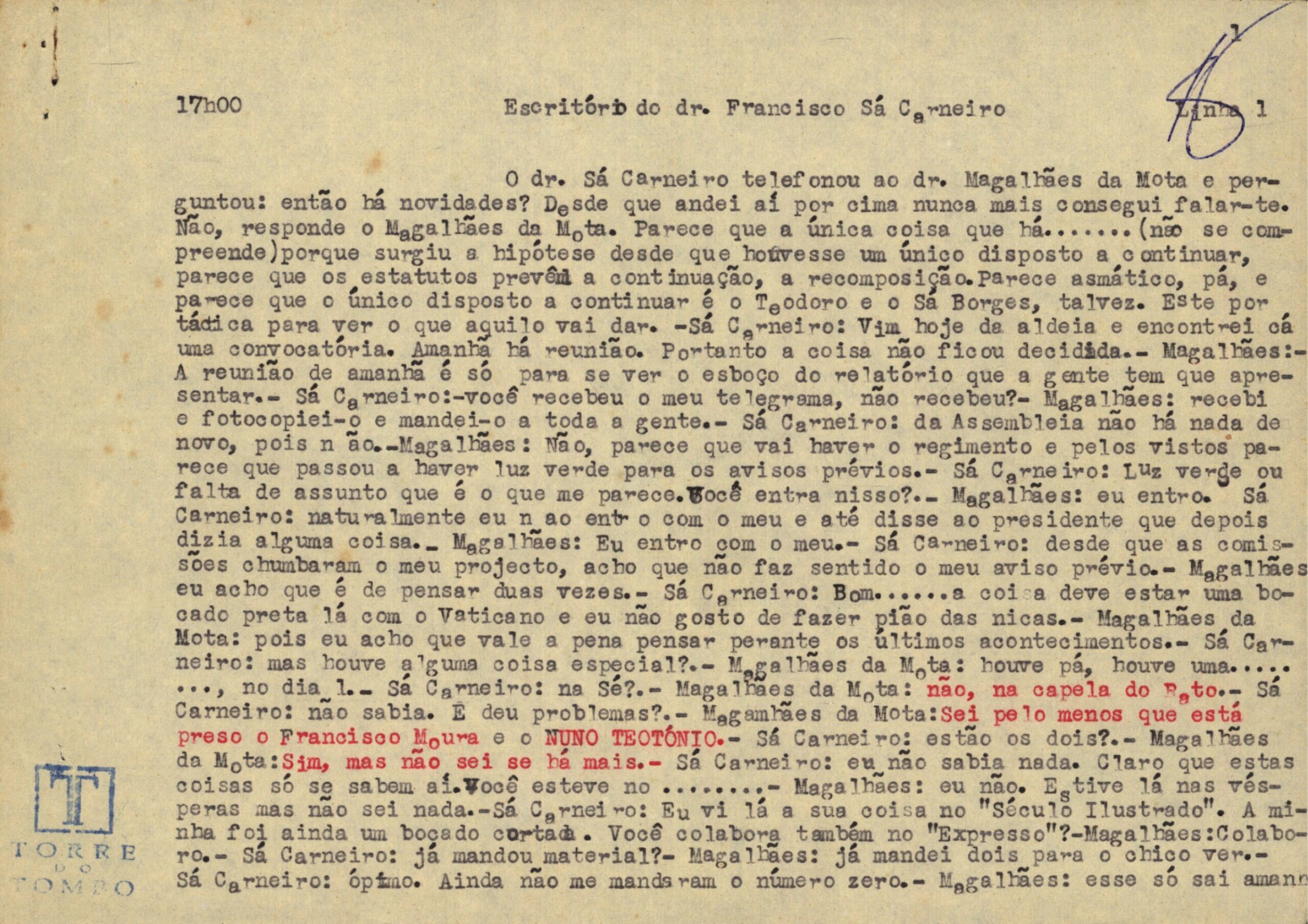

A 25 de Abril de 1974, a PIDE/DGS dispunha, segundo o inspetor da PIDE Pereira de Carvalho, de uma capacidade máxima de escuta simultânea de 56 telefones, em Lisboa, e de 8, no Porto».

Alguns telefones estavam sob escuta 24 horas por dia, sendo gravadas todas as comunicações de ou para esse número. Outros eram escutados de vez em quando, em busca de algo que indiciasse qualquer atividade conspiratória contra o regime. As conversas eram reduzidas a escrito e levadas à observação dos responsáveis da polícia política.

Transcrição de uma escuta da PIDE/DGS a um telefonema de 2 de janeiro de 1973 entre Sá Carneiro e Magalhães Mota, deputados da Ala Liberal. Na conversa é abordada a saída do primeiro número do semanário Expresso, a situação na SEDES e as prisões na vigília da Capela do Rato. Fonte: ANTT, PIDE/DGS, Serviços Centrais, CI(3),s.n., NT1383

Transcrição de uma escuta da PIDE/DGS a um telefonema de 2 de janeiro de 1973 entre Sá Carneiro e Magalhães Mota, deputados da Ala Liberal. Na conversa é abordada a saída do primeiro número do semanário Expresso, a situação na SEDES e as prisões na vigília da Capela do Rato. Fonte: ANTT, PIDE/DGS, Serviços Centrais, CI(3),s.n., NT1383

Pereira de Carvalho, o inspetor da PIDE responsável pelas escutas, recordou numa entrevista a Diana Andringa (Geração de 60, série RTP) que «vinham diretamente da divisão onde estava instalada a aparelhagem – e era feita a escuta e passada à máquina – para a minha mão. Eu selecionava as que tinham interesse para dar conhecimento ao Barbieri [Cardoso, subdiretor-geral da PIDE/DGS], que devolvia sempre os relatórios para serem arquivados. Por vezes, o major Silva Pais [diretor-geral da PIDE/DGS], que não tinha tempo de ler tudo ali, metia-os numa pasta e trazia-os no dia seguinte», relatou.

O franquismo nasceu numa guerra – e uma guerra iniciada pela ampla coligação de forças políticas e sociais das direitas espanholas que escolheram, por via de um golpe militar, a violência como forma de mudança política – e construiu sempre o seu domínio sobre a sociedade a partir da repressão. A ditadura franquista foi das mais violentas de toda a história. Durante a guerra civil (1936-39), o Exército e as várias forças miliciais franquistas organizadas na retaguarda terão fuzilado entre 100 e 150 mil pessoas; depois da guerra e até 1952, outras 50 mil. Em 1939, cerca de meio milhão de pessoas estavam presas, a maioria em campos de concentração e em batalhões de trabalho forçado, número que, em 1940, era ainda de 270 mil e, em 1950, de mais de 30 mil.

No final da guerra, a ditadura criou, no âmbito da Direção-Geral de Segurança (DGS), a Brigada Político-Social (BPS), que, na nova legislação de 1941, adquire a designação formal de Brigada de Investigação Social, continuando, contudo a ser conhecida por BPS. A Brigada partilhava com os serviços de informação da Guardia Civil (equivalente da GNR em Portugal) e do partido único (a Falange) as tarefas específicas da vigilância e repressão políticas, desde escutas até às detenções e tortura de presos políticos. Uma vez superado, no início dos anos 1960, o longo ciclo das guerrilhas do pós-guerra (conhecidas por “maquis”, constituídos em grande medida por combatentes comunistas, anarquistas e republicanos que nunca se haviam rendido aos franquistas), os novos movimentos sociais dos anos 60 e 70 (operários, estudantes, moradores dos bairros precários suburbanos, nacionalistas bascos, catalães e galegos) e as novas organizações armadas (designadamente as de extrema-esquerda, como a FRAP e os GRAPO, e os independentistas bascos, como a ETA) passaram a ser o alvo principal da ação da BPS.

A natureza militar do movimento que desencadeou a Revolução Portuguesa iniciada a 25 de Abril de 1974 teve um grande impacto nas Forças Armadas espanholas. Entre as chefias militares e no governo de Franco instalou-se o pavor de que qualquer coisa como o MFA pudesse surgir em Espanha.

A 15 de agosto de 1974, dois oficiais democráticos espanhóis, Luis Otero Fernández e Julio Busquets, viajam a Portugal para procurar informação de viva voz dos militares portugueses. Duas semanas depois, em Barcelona, juntamente com outros sete oficiais, criam a União Militar Democrática (UMD). O “Ideário” da UMD então aprovado, que depois fizeram circular entre centenas de oficiais e suboficiais, incluía objetivos muito semelhantes aos que constavam do Programa do MFA: conquista das liberdades democráticas, convocação de eleições livres para uma Assembleia Constituinte, libertação dos presos políticos, luta contra a corrupção, revisão da lei de Serviço Militar, reforma da justiça militar.

Seguindo o modelo do MFA português, a União Militar Democrática (UMD) foi criada clandestinamente em setembro de 1974 com o objetivo de libertar os presos políticos e convocar eleições livres. Chegou a ter 200 a 400 membros. Os seus principais dirigentes foram presos em julho de 1975. Fonte: CDHM, PHO, SFO, 241

Seguindo o modelo do MFA português, a União Militar Democrática (UMD) foi criada clandestinamente em setembro de 1974 com o objetivo de libertar os presos políticos e convocar eleições livres. Chegou a ter 200 a 400 membros. Os seus principais dirigentes foram presos em julho de 1975. Fonte: CDHM, PHO, SFO, 241

A UMD realizou duas assembleias, ambas em Madrid e naturalmente clandestinas, uma em dezembro de 1974 e outra em abril de 1975, ainda Franco era vivo. Membros da UMD asseguravam em 1975 que a organização mantinha contacto regular com “entre 200 e 400 membros comprometidos, e até cerca de 600 colaboradores”. As notícias da sua existência começaram a circular depois de dois dos seus dirigentes (Busquets e José Julve) terem sido presos em fevereiro de 1976 por protestarem em público pela punição do capitão Jesús Molina Javire por motivos políticos. Em julho e agosto de 1975, as detenções seguiram-se em catadupa. Em março do ano seguinte, um Conselho de Guerra condenou os 9 oficiais a penas de 2,5 a 8 anos de prisão por “conspiração para a rebelião militar”; sete deles forma deles expulsos de forma “definitiva” das Forças Armadas, “com perda de todos os direitos adquiridos”. Em agosto seguinte, seriam contudo todos libertados pela aplicação do indulto aprovado pelo novo Governo Suárez. A sua expulsão das fileiras militares, permaneceria dez anos mais, bem para lá da Transição.

Na discussão da Lei de Amnistia, em setembro/outubro de 1977, o Governo Suárez, e o seu ministro da Defesa em particular, opôs-se a que os casos dos militares da UMD condenados em 1976 fossem incluídos. Só depois da segunda vitória eleitoral do PSOE (1986) é que foi permitido o reingresso aos militares da UMD expulsos das Forças Armadas. Até 2009, 33 anos depois das sentenças de 1976, foi impossível conseguir um reconhecimento político e institucional do Parlamento e do Governo ao “trabalho dos militares da UMD na chegada das liberdades a Espanha.”

Como escreveu Josep Sánchez Cervelló [A Revolução Portuguesa e a sua influência na Transição Espanhola (1961-1976)], “nos seus escassos três anos de vida, a UMD teve um papel importante na democratização do país, visto que os generais franquistas, ao ignorarem o número de exato de oficiais que a integravam, sabiam que não podiam contar a cem por cento com os homens que teriam sob as suas ordens”.

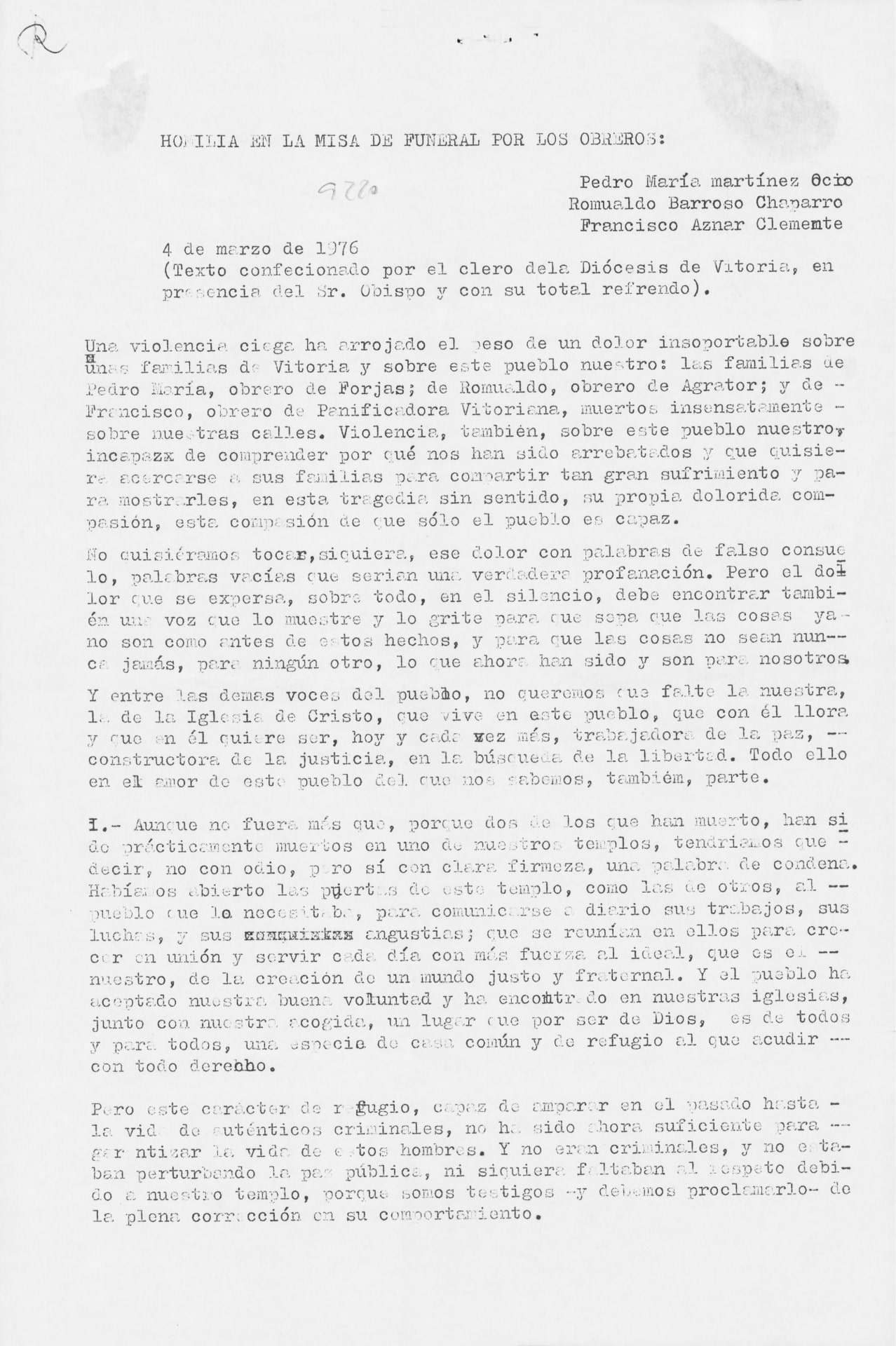

A 3 de março de 1976, a polícia disparou contra trabalhadores em greve que se tinham reunido na igreja de São Francisco de Assis, em Vitória (País Basco), matando cinco pessoas e ferindo mais de 150. Os cinco mortos eram todos operários. O mais novo tinha 17 anos. Chamava-se Francisco Aznar Clemente e era estudante e trabalhava numa padaria. Romualdo Barroso Chaparro tinha 19 anos, Pedro María Martínez Ocio, trabalhador das Forjas Alavesas, tinha 27 anos. Bienvenido Pereda Moral, de 30 anos, trabalhava para a empresa Grupos Diferenciales. Por último, José Castillo García, de 32 anos, trabalhava na Basa, uma empresa do Grupo Arregui.

As greves de Vitória e a excecionalmente dura repressão policial ocorreram num momento de impasse do segundo governo de Arias (o primeiro formado após a morte de Franco e nomeado por Don Juan Carlos). Nesse governo, Manuel Fraga Iribarne (o futuro fundador do partido Aliança Popular) era o ministro do Interior, responsável por todas as forças de segurança do Estado. O massacre de Vitória provocou protestos em toda a Espanha; em dois deles (Tarragona e Basauri), a polícia matou mais dois manifestantes. Em 8 de março, foi convocada uma greve geral no País Basco.

Os protestos operários, especialmente fortes no País Basco e durante todo o ano de 1976, juntamente com as reivindicações sociais de amnistia para os presos políticos e, em geral, o desafio que os movimentos sociais colocavam ao franquismo sem Franco, reduziram a muito pouca margem de manobra dos projetos de reforma política de Arias Navarro. Quatro meses após os acontecimentos de Vitória, Arias foi obrigado a demitir-se, sendo substituído por Adolfo Suárez.

Juntamente com a União Sindical Operária (USO), criada no início dos anos 60 no âmbito do cristianismo progressista, e com a reorganização, em 1976, da socialista União Geral de Trabalhadores (UGT) e do principal sindicato basco (a Solidariedade de Trabalhadores Bascos, ELA/STV), as Comisiones Obreras (CC.OO.) tomaram a iniciativa de criar a Comissão Coordenadora de Organizações Sindicais (COS), procurando articular a pressão dos trabalhadores para obrigar à democratização. Nesse sentido, a COS convocou uma greve geral para 12 de novembro de 1976, a que chamou “Jornada de Paralização”, contra a inflação e o elevado custo de vida, o desemprego, e para exigir “aumento salarial, amnistia total e amnistia laboral” – ou seja, abranger os presos políticos detidos por participarem em greves e outras formas de contestação laboral – e “um governo de amplo consenso democrático”. A greve, que permanecia ilegal à luz da legislação da ditadura, foi um êxito, como as próprias forças de segurança do Estado puderam confirmar, apesar de o governo de Adolfo Suárez, então ainda em fase de preparação da reforma política do regime franquista, ter mobilizado todos os meios policiais e mediáticos para enfraquecer a convocatória da greve.