REVISÃO CONSTITUCIONAL

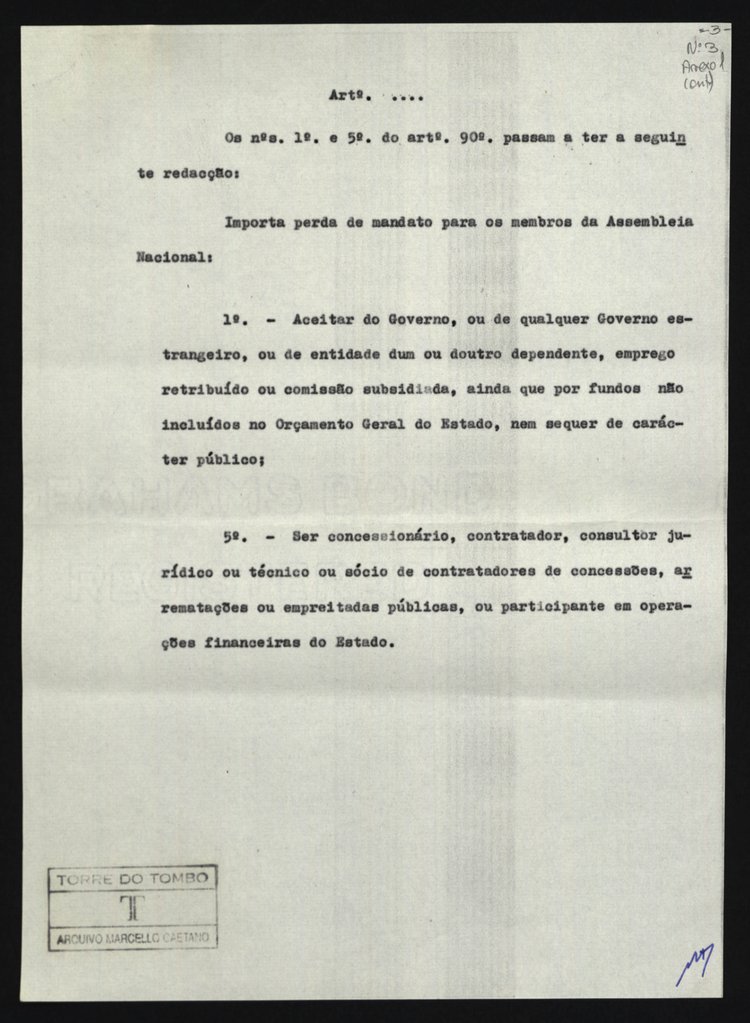

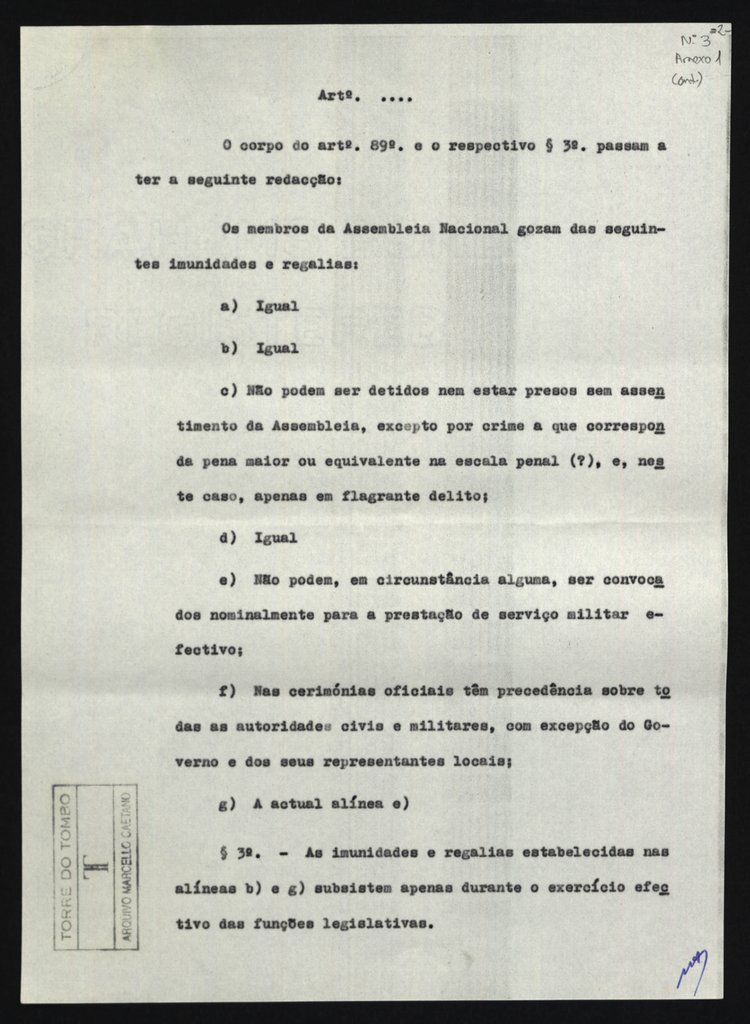

A 16 de Dezembro de 1970, quinze deputados da «Ala Liberal» apresentam um projecto de revisão constitucional que visa proteger os direitos, liberdades e garantias (e.g. “direito à informação livre e verídica” e à emigração), extinguir a censura, atribuir aos tribunais comuns de jurisdição ordinária a exclusividade da aplicação de medidas de segurança e às autoridades judiciais a exclusividade da ordenação de medida de restrição da liberdade pessoal, repôr o sufrágio directo para eleição do Presidente da República, e reforçar o papel da Assembleia Nacional no sistema político.

Já antes, a 2 de Dezembro de 1970, Marcelo Caetano apresentara à Assembleia Nacional a sua proposta, da qual se destacava o reforço da autonomia política e administrativa das províncias ultramarinas e a garantia de acesso ao ensino de todos os cidadãos. No parecer da Câmara Corporativa dir-se-ia que a proposta não tocava praticamente «no que [a Constituição] tem de mais característico e identificante».

O projecto dos deputados foi rejeitado e prevaleceu a iniciativa do governo. Terá sido esse o momento em que, segundo Sá Carneiro, se pôs termo às esperanças suscitadas pelo ambiente que rodeou as eleições de 1969 e que perdurou até ao final de 1970 (Expresso, 28 de Abril de 1973).

LIBERDADE DE IMPRENSA

A 22 de Abril de 1970, Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão apresentaram à Assembleia Nacional um projecto de lei de liberdade de imprensa que, entre outras disposições, propunha a abolição da censura. No parecer da Câmara Corporativa considerava-se que o projecto satisfazia os jornalistas, mas não assegurava “o direito do público a ser correctamente informado [e] o do Estado a manter a paz pública e o de todos à salvaguarda da honra, da consideração e do crédito” (Diário das Sessões, 2 de Julho de 1971).

O projecto dos liberais só seria discutido mais de um ano depois e em conjunto com uma proposta da iniciativa do Governo. A esta última subjazia a ideia de que a liberdade de imprensa se exercia “dentro dos parâmetros marcados pelo interesse superior da colectividade e pelos interesses individuais dignos de protecção”, prevendo um mecanismo de exame prévio em situações de “estado de sítio ou de emergência ou ocorrendo actos subversivos graves em qualquer parte do território”.

A Lei da Imprensa (Lei n.º 5/71) foi publicada a 5 de Novembro de 1971 sem que as propostas dos deputados da «Ala Liberal» tenham sido consideradas. Aquela que fora a primeira tentativa de lei de imprensa e de abolição da censura acabou por coincidir temporalmente com “os cortes nas transcrições dos discursos [parlamentares publicados] pela imprensa” (Sá Carneiro, Expresso, 28 de Abril de 1973). A liberdade de imprensa teria de aguardar pelo 25 de Abril de 1974.

Expresso, 26 de Fevereiro de 1970.Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

Expresso, 26 de Fevereiro de 1970.Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

LIBERDADE RELIGIOSA

No final do ano de 1970, foi apresentada à Assembleia Nacional uma proposta de lei de liberdade religiosa. Como diria Marcelo Caetano, o objectivo não era afrontar o estatuto privilegiado da Igreja Católica em Portugal. Tratava-se sobretudo de regular as outras confissões religiosas por via do reconhecimento da sua personalidade jurídica.

Na proposta do Governo, a religião católica deixava de ser a “religião da Nação Portuguesa” para ser a “religião tradicional da Nação Portuguesa”, reconhecia-se a liberdade de culto e de organização e igual tratamento a todas as confissões religiosas (“ressalvadas as diferenças impostas pela sua representatividade”). O texto previa ainda a criação de um sistema de reconhecimento das confissões não católicas.

Na discussão da proposta na Assembleia Nacional, sobressaem dois liberais: Sá Carneiro e Miller Guerra. Este lembrou que «a Igreja já não sent[ia] a liberdade religiosa como uma ameaça à sua coesão interna e à unidade da fé», e que o catolicismo não podia continuar a ser visto como “o sustentáculo da unidade nacional». Para o deputado, a confessionalidade do Estado era incompatível com a modernidade e a democracia. Afirmaria ainda, socorrendo-se das palavras de D. António, Bispo do Porto, que “não há possibilidade de religião sem liberdade”. Com estas afirmações Miller Guerra queria dizer que, se o Estado negava as liberdades de imprensa, sindicais ou quaisquer outras, então não era possível existir liberdade religiosa. Na mesma ordem de ideias, o deputado José da Silva afirmou que, se fossem garantidas as liberdades de expressão do pensamento, de reunião e de associação, se tornava dispensável uma lei da liberdade religiosa. Nesta ocasião, também Mota Amaral considerou que a liberdade religiosa se deslocava “para o âmbito da questão mais ampla das liberdades cívicas”.

João Pedro Miller Guerra e Maria Raquel Ribeiro (sentada) na Assembleia Nacional, [15/01/1973?]. Fonte: ANTT, EPJS.

João Pedro Miller Guerra e Maria Raquel Ribeiro (sentada) na Assembleia Nacional, [15/01/1973?]. Fonte: ANTT, EPJS.

Jornal O Século, 26 de Fevereiro de 1970. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

Jornal O Século, 26 de Fevereiro de 1970. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

Quanto a Sá Carneiro, este congratulava-se com “o princípio do reconhecimento jurídico da liberdade religiosa para todas as confissões [e] com a protecção jurídica das pessoas e das organizações” garantidos na proposta, mas não deixava de insistir que era necessário enumerar expressamente os direitos a garantir no âmbito do exercício da liberdade religiosa.

O mesmo deputado seria muito crítico quanto a certas alterações introduzidas ao texto governamental pela “comissão eventual para o estudo da proposta de lei”, nas quais via um retrocesso relativamente à proposta inicial. Era o caso da afirmação de que o ensino público seria orientado pelos princípios da doutrina e moral cristãs. No seu entender, tal configurava “um princípio de orientação ideológica do ensino ministrado pelo Estado”, o que era inaceitável a todos os títulos, e ainda mais numa proposta de lei sobre a liberdade religiosa.

Sá Carneiro, Mota Amaral, Raquel Ribeiro, Pinto Balsemão, Oliveira Dias e Pinto Machado acabariam por propor numerosas alterações à iniciativa governamental, nenhuma das quais teria bom acolhimento. Porém, as suas vozes foram ouvidas na Assembleia Nacional, e tiveram bastante ressonância fora dela.

QUESTÃO COLONIAL

Durante a discussão da revisão constitucional de 1971 na Assembleia Nacional, apesar de as províncias ultramarinas não constituírem o cerne das procupações da ala liberal, alguns dos seus membros abordaram o problema colonial.

Na ocasião, sem que se manifestassem contra a guerra, Pinto Leite e Correia da Cunha interpelaram a Assembleia quanto às repercussões dos elevados gastos militares no desenvolvimento socio-económico do país. Oliveira Dias, por seu turno, não hesitou em considerar que “a solução integracionista não passa[va] de um esquema teórico, desenraizado das realidades [que] pretend[ia] reivindicar para si o monopólio do patriotismo”. Defendia, ao contrário, que a manutenção dos territórios ultramarinos requeria uma organização político-administrativa que lhes permitisse desenvolverem-se “em todos os domínios, libertas das peias de uma centralização governativa asfixiante”.

Pinto Balsemão, para além de ter escrito sobre o assunto por diversas vezes nas páginas do jornal Expresso, apoiou na câmara dos deputados as alterações constitucionais propostas pelo Governo em 1971 respeitantes à autonomia política e administrativa das colónias africanas. No seu entender, “ninguém quer[ia] trair a Pátria, ninguém quer[ia] entregar o ultramar”, mas “uma política de verdade poder[ia] servir muito melhor do que a constante repetição de slogans desvirtuados pelo uso”. E essa política só seria alcançada se houvesse efectivamente liberdade de expressão.

Expresso, 8 de Agosto de 1973. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

Expresso, 8 de Agosto de 1973. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

A propósito dos acontecimentos da Capela do Rato, também Miller Guerra dirá na Assembleia Nacional que considera normal que se discuta a legitimidade da presença de Portugal no ultramar “não só na Igreja, como em qualquer outra parte” (Diário das Sessões, 23 de Janeiro de 1973).

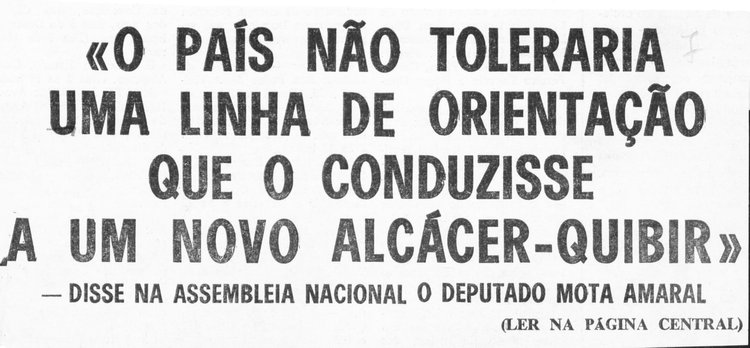

Com mais desassombro, Mota Amaral, acérrimo defensor de uma autonomia progressiva das colónias, afirma abertamente na Assembleia Nacional que “guerras como a que enfrentamos podem-se perder, não se podem ganhar […] O país não toleraria uma linha de orientação que o conduzisse a um novo Alcácer-Quibir”. Naturalmente, os jornais República e Expresso não deixariam de destacar tais afirmações (respectivamente, 8 e 9 de Março de 1974).

Já Sá Carneiro, um dos mais proeminentes deputados liberais, não revelou claramente a sua posição quanto à questão colonial. Contudo, em entrevista ao Diário Popular de 5 de Julho de 1972, considerava que a enorme falta de informação existente em Portugal sobre a política colonial impossibilitava “uma apreciação crítica de todo o problema”. Na sua análise, as garantias quanto ao exercício dos direitos e liberdades fundamentais deviam ser a prioridade da política nacional, tanto na metrópole como no ultramar.

Expresso. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

Expresso. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

República, 8 de Março de 1974. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.

República, 8 de Março de 1974. Fonte: ANTT, PIDE-DGS.