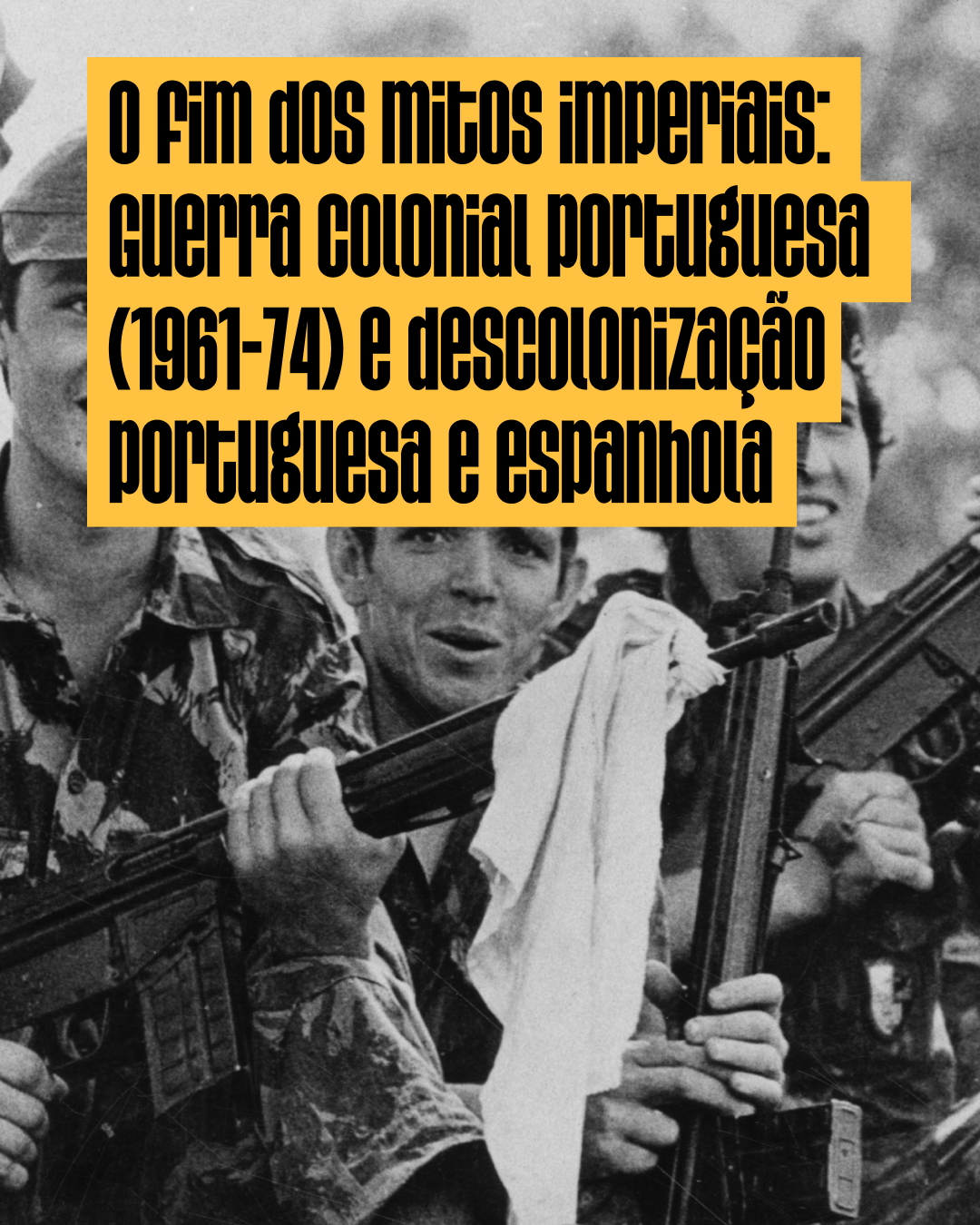

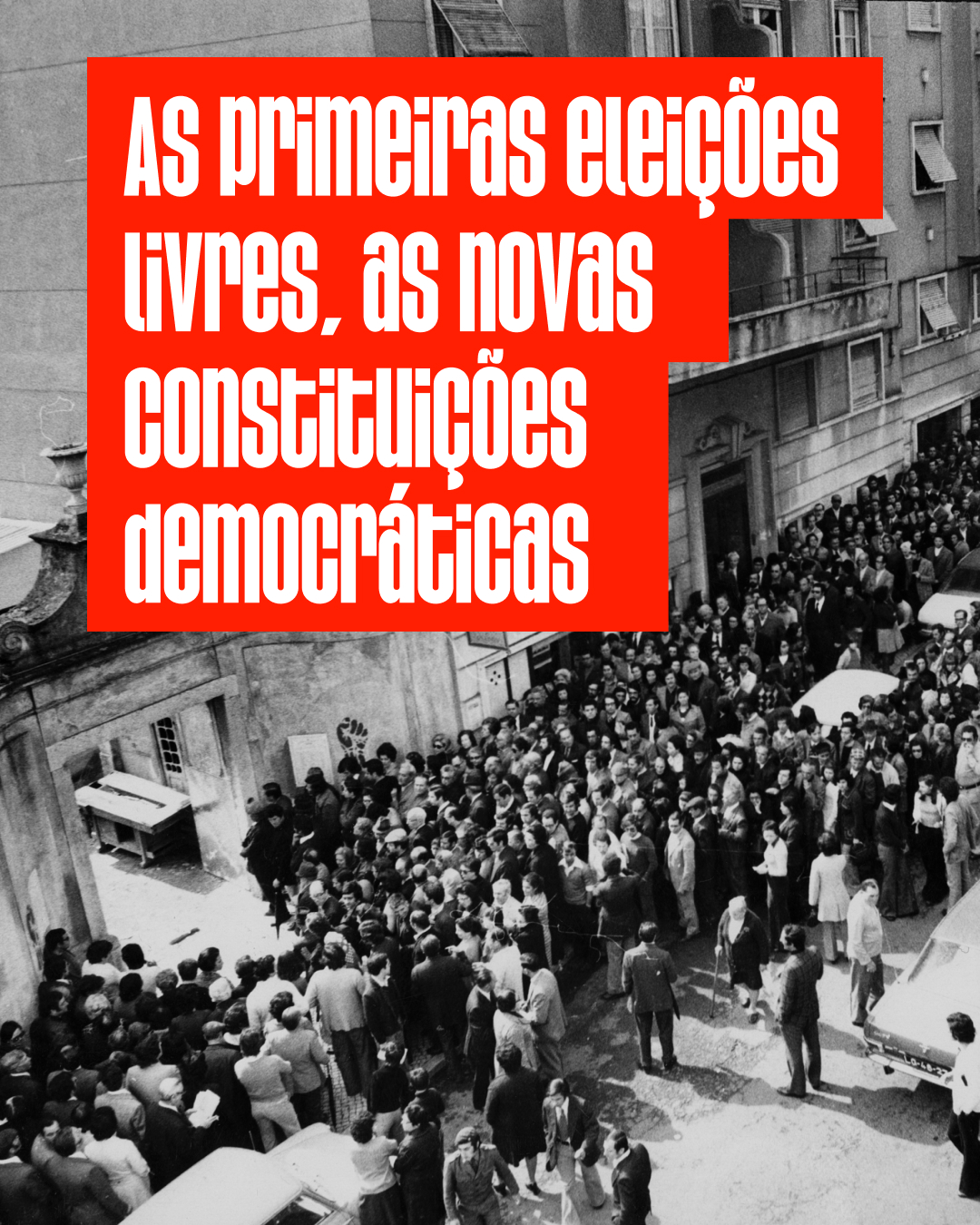

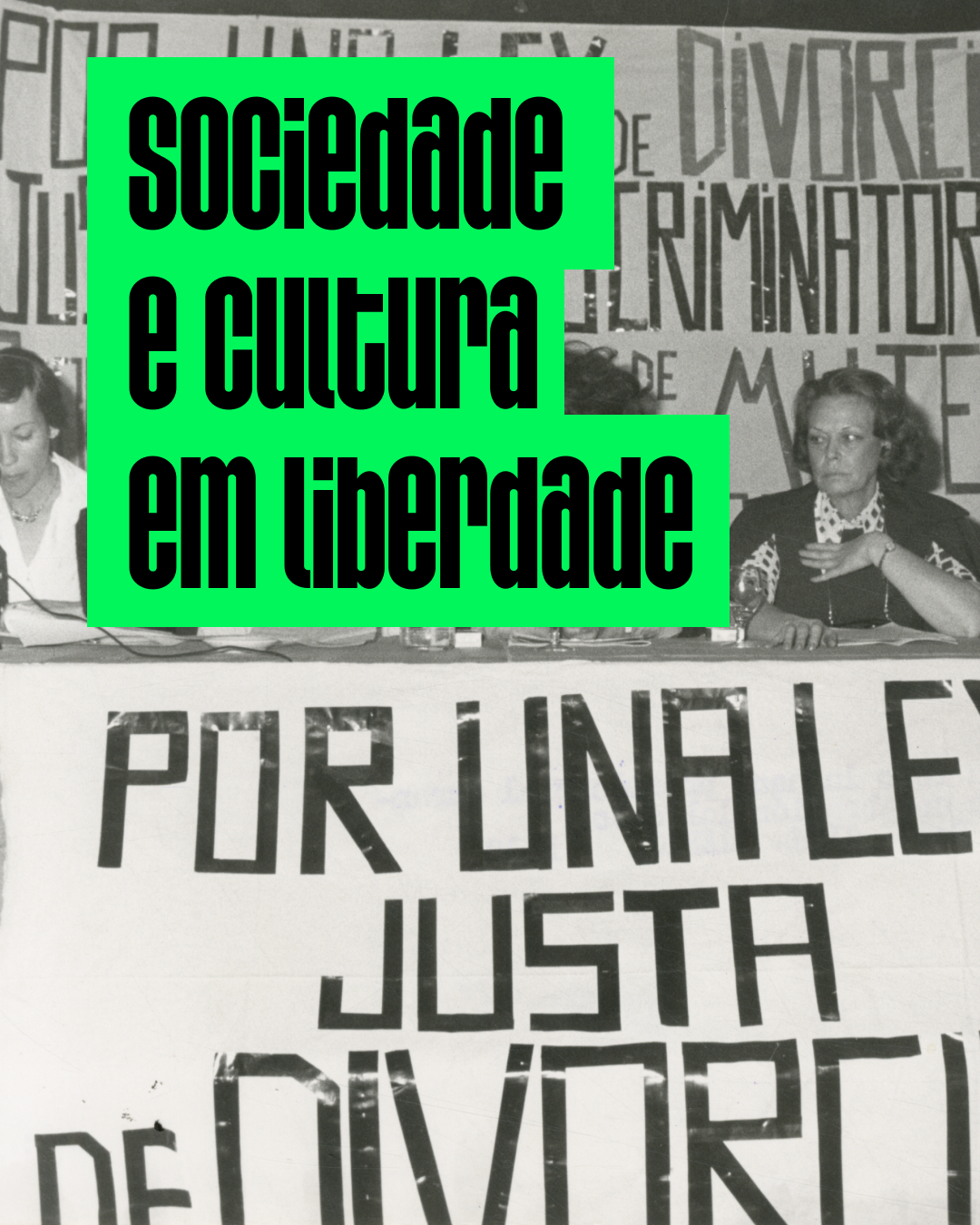

Portugueses e espanhóis conseguiram derrubar naqueles anos 70 muito do autoritarismo que vigorava nos dois estados e nas relações sociais. Por todo o lado se discutiam direitos sociais e de género, descolonização e direito à autodeterminação, a democracia participativa. Em Portugal socializaram-se terras e casas, nacionalizaram-se grandes empresas; em Espanha, exigiu-se a liberdade sindical, o reconhecimento das nacionalidades históricas, a libertação dos presos políticos, o regresso dos exilados. Contudo, os fortes movimentos sociais que, desde os anos 60, vinham impedindo a continuidade das duas ditaduras, não conseguiram concretizar todas as suas expectativas democráticas.

A mudança foi-se fazendo num clima de elevada tensão e violência política que já vinha de trás. A violência foi uma constante em Espanha, onde, sempre sob receio de um golpe militar que revertesse o processo de democratização, organizações radicais como a ETA e os GRAPO e os grupos armados que gravitavam à volta dos restos do aparelho de Estado franquista procuraram sabotar processo com recurso ao terror. Em Portugal, além dos golpes fracassados contra a Revolução, partidos e sindicatos de esquerda sofreram inúmeros atentados da ultradireita.

Fonte: ANTT, Flama, Positivos, pt. n. 6826, doc. 001, PT/TT/FLA/SF/001/6826/001

Fonte: ANTT, Flama, Positivos, pt. n. 6826, doc. 001, PT/TT/FLA/SF/001/6826/001

Já em julho de 1974, na posse do II Governo Provisório (o primeiro dirigido por Vasco Gonçalves), o general António de Spínola apelara à reação política do que ele achava ser uma “maioria silenciosa” do povo português que se deveria posicionar “contra o comunismo”. Idêntico chamamento fizera a 10 de setembro, na cerimónia do reconhecimento da independência da Guiné-Bissau. Melo Antunes, um dos principais ideólogos do Movimento das Forças Armadas e um dos membros da Coordenadora do MFA cuja dissolução Spínola queria impor, recorda que “era uma expressão muito utilizada” por Spínola, “facilmente relacionável” com a famosa marcha sobre Roma, decisiva na subida ao poder de Mussolini (1922).

Ao apelo de Spínola responderam alguns setores de direita e o conjunto da extrema-direita, que convocaram para 28 de setembro, em Lisboa, uma manifestação da chamada “maioria silenciosa”. Essa manifestação pretendia dar o sustento popular ao afastamento do MFA das rédeas da revolução. Spínola fixou como principais objetivos: a substituição do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, uma profunda remodelação do governo e a dissolução da Comissão Coordenadora do MFA. Mais tarde, no livro País sem Rumo, Spínola divulgaria a sua intenção de propor ao Conselho de Estado a instauração de “um regime transitório de exceção” pelo período de dois anos, com a “suspensão parcial” de alguns dos principais direitos e liberdades.

Contra os planos de Spínola posicionaram-se decisivamente a Coordenadora do MFA (com o apoio de Costa Gomes, então Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas) e os sindicatos e partidos de esquerda que montam barricadas nos acessos a Lisboa para impedir a entrada de armas na capital. A manifestação não se realizou e o plano de Spínola “fica definitivamente comprometido” (Maria Inácia Rezola). O general acabará por pedir a sua demissão e é substituído na Presidência da República por Costa Gomes.

Na sua última grande entrevista, em 1994, interrogado sobre se estaria disposto a ilegalizar o PCP, respondeu: “é evidente que sim”.

Fonte: ANTT, Secretariado Nacional de Informação, Arquivo Fotográfico, Reportagem, Política Geral, doc. 30051

PT/TT/SNI/ARQF/RP-003/30051

Fonte: ANTT, Secretariado Nacional de Informação, Arquivo Fotográfico, Reportagem, Política Geral, doc. 30051

PT/TT/SNI/ARQF/RP-003/30051

Base Aérea de Tancos, 25 de Novembro de 1975. O chamado “último grito dos paras” tornou-se o ato simbólico final da revolta fracassada dos paraquedistas em protesto contra as alterações nos comando da Força Aérea e da Região Militar de Lisboa.

Após a rutura no seio da maioria progressista do MFA, com os chamados “moderados” do Grupo dos Nove a romperem com quem permanecia ao lado do Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, por um lado, e do comandante do COPCON, Otelo Saraiva de Carvalho, por outro, abriu-se um Verão Quente de disputa política entre forças revolucionárias e forças moderadas. Movimentos políticos civis e militares chegaram ao outono a contar espingardas. O confronto, tantas vezes anunciado, pareceu por fim inevitável, quando, na madrugada de 25 de novembro de 1975, tropas paraquedistas ocupam diversas bases aéreas em protesto contra alterações no comando da Força Aérea. Unidades da Região Militar de Lisboa seguem-lhes o exemplo, reclamando contra a substituição de Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço no comando dessa região. Um grupo operacional de militares, chefiado por Ramalho Eanes, preparara desde havia meses “um amplo plano militar, aliando moderados e socialistas”, cuja existência, garante Maria Inácia Rezola, “está hoje amplamente comprovada”. Este plano, com características defensivas (contra um plano de sentido contrário das esquerdas militares gonçalvista e otelista) ou ofensivas (para tomar o poder e condicionar o processo constituinte), acabaria por liquidar efetivamente a revolta dos paraquedistas no 25 de Novembro. Confirmada definitivamente a falta de convergência entre os gonçalvistas e o setor otelista, o resultado foi a derrota completa da esquerda militar, que se confirmaria definitivamente no dia 28, depois de a região de Lisboa ficar sujeita ao estado de sítio, única situação em que tal aconteceu durante toda a Revolução. Na madrugada de 25 para 26 de novembro, alguns dos vencedores chegaram ao ponto de propor a ilegalização do PCP e dos partidos da esquerda radical. Coube, então, a Melo Antunes, em representação dos Nove, e a Costa Gomes, como presidente, contrariar tais intenções.

Sobre o 25 de Novembro, quanto mais os anos passam, mais o acontecimento não gera consensos. A disputa política tomou há muito conta da narrativa do que aconteceu nesses dias. Em qualquer caso, tanto vencedores como vencidos consideram que esse foi o momento em que a Revolução mais se aproximou de uma guerra civil. Ao contrário, contudo, do que a reivindicação conservadora do movimento militar do 25 de Novembro tende a fazer esquecer, ele não interrompeu o processo constituinte (de que resultou uma Constituição com princípios socialistas) nem a Reforma Agrária e o processo de socialização das terras do sul, pelo que não é razoável sustentar-se que a Revolução Portuguesa terminou naquela data.

Um comício do PCP em Alcobaça com Álvaro Cunhal, convocado para protestar contra os assaltos às sedes desse partido, foi atacado por homens armados, provocando vários feridos. Esta situação repetiu-se centenas de vezes por todo o norte e centro do país ao longo do verão de 1975.

Fonte: ANTT, Jornal Diário de Lisboa

01 de agosto de 1975 SEC. PP. 144

Fonte: ANTT, Jornal Diário de Lisboa

01 de agosto de 1975 SEC. PP. 144

Os vários “exércitos da contra-revolução” foram responsáveis por 566 ações violentas no país, entre maio de 1975 e abril de 1977, uma média de 24 atos terroristas por mês, quase um por dia, causando mais de 10 mortes e prejuízos incalculáveis nas vidas e no património de vítimas, e intimidando e condicionando de forma decisiva a atividade das organizações políticas. Os partidos à esquerda do PS, com o PCP à cabeça, a par dos militares e sindicatos foram os alvos preferenciais de quase 80% das bombas, assaltos, incêndios, espancamentos, atentados a tiro, segundo conta o jornalista Miguel Carvalho no seu livro Quando Portugal Ardeu.

O comício do PCP em Alcobaça, realizado em agosto de 1975, com a presença do secretário-geral dos comunistas, Álvaro Cunhal, tinha como objetivo protestar contra os ataques às sedes dos comunistas naquele chamado Verão Quente. A tentativa de assalto por parte de elementos armados de extrema-direita e a batalha que se seguiu mostraram que o país estava à beira de um confronto violento mais agravado.

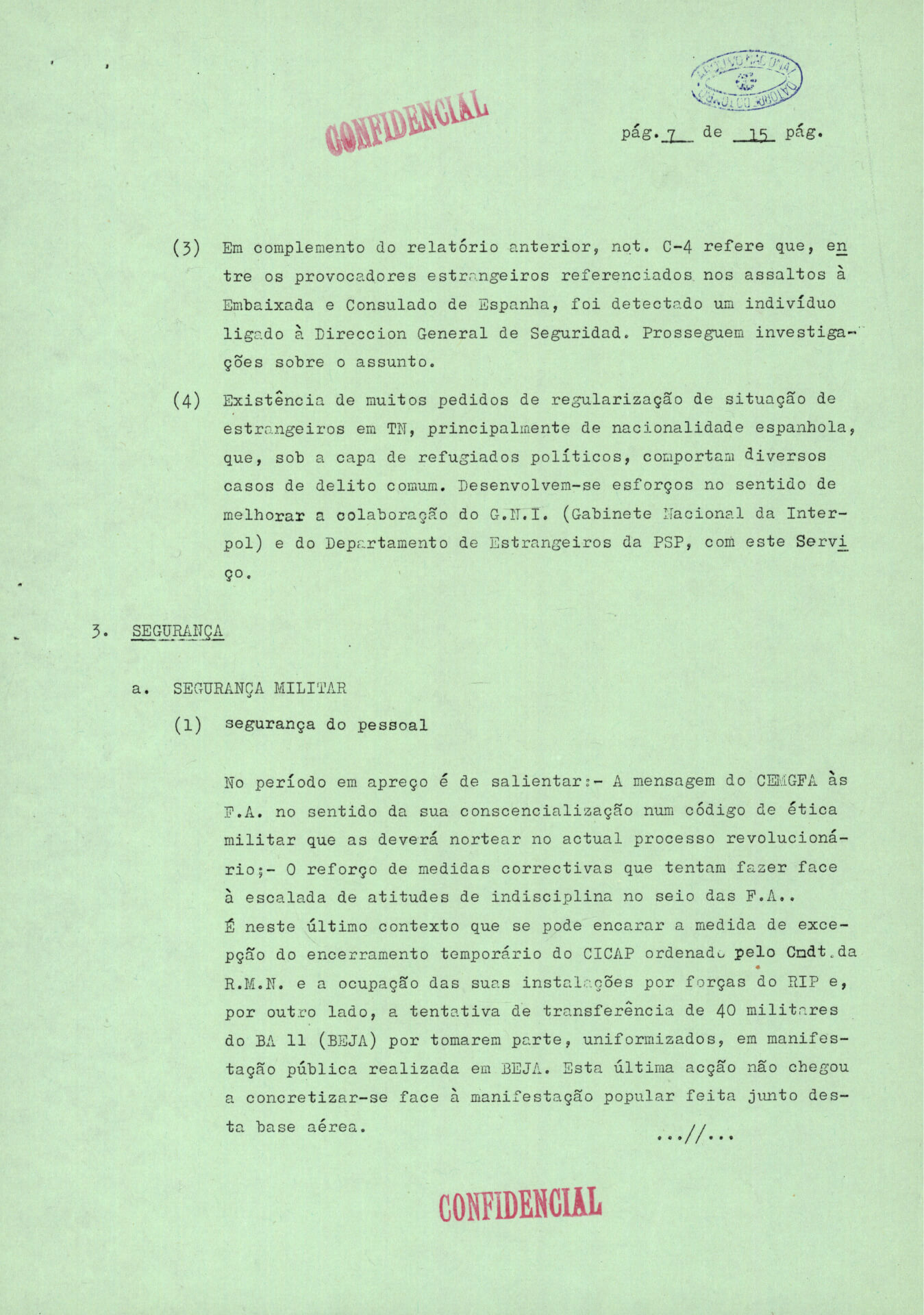

Fonte: ANTT, Conselho da Revolução, vol. 12. CX 18, Doc. 12, p. 7

Fonte: ANTT, Conselho da Revolução, vol. 12. CX 18, Doc. 12, p. 7

No mesmo dia das últimas execuções decretadas por Franco, a Embaixada de Espanha em Lisboa é assaltada (27 de setembro de 1975), criando um incidente diplomático. O SDCI (serviço de informações do MFA) julga detetar entre os atacantes um agente dos serviços secretos franquistas.

O assalto à embaixada de Espanha foi um dos momentos mais tensos nas relações diplomáticas entre Portugal e Espanha durante a evolução Portuguesa e até mesmo o conjunto do século XX. O assalto, assim como as ações contra os consulados de Espanha, em Évora e no Porto, fizeram parte de uma onda internacional de protestos contra a execução de dois militantes da Euskadi Ta Askatasuna (ETA) e três da Frente Revolucionária Antifascista e Patriota (FRAP) que afetou representações diplomáticas espanholas em vários países.

Na noite de 27 de Setembro de 1975, a embaixada de Espanha em Lisboa foi alvo de um assalto na sequência de uma manifestação convocada por forças de extrema-esquerda em protesto pelas execuções. Este assalto foi precedido pelo ataque e destruição das dependências dos serviços de Chancelaria e do Consulado, na Rua do Salitre, em Lisboa. Em seguida, os manifestantes dirigiram-se à Praça de Espanha, onde começaram por partir os vidros da embaixada, que foi depois assaltada e incendiado o recheio.

Estes incidentes revelaram-se potencialmente dramáticos, gerando, mais uma vez, o receio de uma eventual intervenção militar externa de iniciativa do governo de Madrid, com a eventual participação da divisão blindada espanhola Brunete. Como escreveu Josep Sánchez Cervelló [A Revolução Portuguesa e a sua influência na Transição Espanhola (1961-1976)], pioneiro da História da Revolução, “o assalto e o incêndio da Embaixada de Espanha continua a ser um dos episódios mais obscuros do processo português.” Segundo apurou o autor, “no caso de se ter cumprido a hipótese [do sequestro do embaixador espanhol e eventualmente de outro pessoal diplomático], a atitude do governo espanhol poderia ter sido a de uma intervenção direta em Portugal, visto que a estudaram altas esferas militares, prevendo-a bem sucedida.” Em todo o caso, “a ação [contra a] Embaixada produziu-se no meio de uma intensa campanha de intoxicação e desinformação”, desenvolvida em Espanha e em Portugal por parte dos serviços de informação de ambos os governos.

O Movimento Alfa foi uma estrutura unitária lançada pela União dos Estudantes Comunistas visando a alfabetização popular e a defesa da Reforma Agrária. Em 1970, 25% da população portuguesa era analfabeta.

Fonte: ANTT, Flama, Positivos, pt. n. 4496, doc. 004 PT/TT/FLA/SF/001/4496/004

Fonte: ANTT, Flama, Positivos, pt. n. 4496, doc. 004 PT/TT/FLA/SF/001/4496/004

A taxa de analfabetismo em Portugal era em 1970 de 25,7%. A Revolução do 25 de Abril de 1974 reabriu o debate sobre a cidadania e a educação para a cidadania no centro da agenda política, associando a existência de uma verdadeira democracia com a alfabetização de todas as pessoas e sobretudo com o direito pleno ao acesso à educação e à cultura. Foi nesse contexto que vários movimentos e ações de natureza e origem diversas (movimento associativo estudantil, organizações partidárias, Movimento das Forças Armadas, grupos católicos, organizações populares, etc.) dedicaram-se à alfabetização, com particular destaque para as Campanhas de Alfabetização e Educação Sanitária, realizadas no Verão de 1974, e o chamado Movimento Alfa, com expressão no Verão de 1976.

Fonte: CDMH, Enrique Nieto, 013 (fotografia de Enrique Nieto)

Fonte: CDMH, Enrique Nieto, 013 (fotografia de Enrique Nieto)

Jesús Haddad foi nomeado Diretor-Geral dos Estabelecimentos Penitenciários em dezembro de 1977 para tentar reformar o sistema prisional herdado da ditadura. Foi assassinado pelos GRAPO em março de 1978. A violência política cresceu nos anos da Transição.

Jesús Haddad foi nomeado Diretor-Geral dos Estabelecimentos Penitenciários em dezembro de 1977 para tentar reformar o sistema prisional herdado da ditadura. Foi assassinado pelos GRAPO em março de 1978.

A violência política em Espanha acentuou-se durante a democratização – num grau muitio superior ao que aconteceu em Portugal, onde, contudo, muitas forças políticas dispunham de armas e o Estado perdeu frequentemente o controlo dos processos sociais. Entre novembro de 1975 (morte de Franco) e dezembro de 1978 (referendo de aprovação da nova Constituição), 169 pessoas foram mortas em Espanha por motivos políticos. Mais de 100 mortos deveram-se aos atentados perpetrados por três organizações armadas, de natureza muito diferente, e que atuavam desde o final dos anos 60. A mais mortífera de todas foi a Euskadi Ta Askatasuna (ETA), organização independentista basca cujos fundadores haviam abandonado o tradicional Partido Nacionalista Basco (PNV) e enveredaram pela luta armada desde 1968. Responsável pelo assassinato de Carrero Blanco em 1973, a ETA foi-se dividindo em várias alas, as duas mais importantes a ETA político-militar (que permanece atuante até 1982) e a ETA-militar (até 2010). Uma vez iniciado o processo da Transição, a atuação terrorista das duas ETA aumentou de intensidade, contribuindo para alimentar um clima de ameaça permanente ao processo de democratização por parte de muitos setores das forças militares e de segurança do Estado. Pelo seu lado, a Frente Revolucionária Armada e Patriota (FRAP), criada em 1973, maioritariamente de tendência maoísta, organizou atentados até 1975. Três dos seus militantes foram vítimas, juntamente com dois jovens militantes da ETA, dos últimos cinco fuzilamentos do franquismo, perpetrados a 27 de setembro de 1975, acontecimento que teve um grande impacto à escala internacional e que ajudou a isolar a ditadura espanhola. Por último, os Grupos de Resistência Antifascista Primeiro de Outubro (GRAPO), politicamente inspirados também no maoísmo, foram os que mantiveram mais tempo a sua atividade e foram os que reivindicaram o assassinato de Jesús Haddad em 1978. A atuação dos GRAPO motivou que, desde o muito cedo, à sua volta se “tecesse uma teia de suspeitas sobre a sua natureza política, as suas origens, as suas intenções, o seu financiamento” (Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta).

Do outro lado do espetro político, nestes três anos 60 (36%) assassinatos políticos deveram-se à violência institucional, isto é, àquela que foi “desencadeada desde as instituições do Estado, canalizada através das tramas negras nas quais elementos da extrema-direita, com a participação direta ou indireta de membros do aparelho de Estado, organizaram atentados e operações de castigo. Muitos destes funcionários do aparelho repressivo do Estado militavam ao mesmo tempo em organizações de extrema-direita e relacionavam-se com os seus dirigentes” (Mariano Sánchez Soler, La Transición sangrienta). São eles, por exemplo, os responsáveis pela “matança de Atocha” (janeiro de 1977) ou pelos assassinatos de Montejurra (maio de 1976), com o envolvimento em ambos os casos de operacionais da extrema-direita neofascista italiana.

Para Sophie Baby, “a violência deixou uma marca profunda nas etapas, no ritmo e nos limites da reforma [política] e influenciou o comportamento dos atores” da Transição, mas “não provocou a implosão temida, nem travou inevitavelmente a democratização que permitiu o florescimento do mito da transição” [Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982)].

A 24 de janeiro de 1977, um comando armado mata cinco militantes comunistas membros das CC.OO. num escritório de advogados de direito do trabalho na calle Atocha, 55. Três das vítimas (Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz e Francisco Javier Sauquillo) eram advogados que trabalhavam em processos de Direito do Trabalho que envolviam trabalhadores que recorriam ao apoio das CC.OO. As balas mataram também Serafín Holgado, que estudava Direito na universidade, e Ángel Rodríguez Leal, funcionário do escritório, e deixaram gravemente feridas mais quatro pessoas. A jovem advogada Manuela Carmena, futura presidente da Câmara Municipal de Madrid (2015-19), salvou-se por pouco de se ver envolvida no ataque por, pouco tempo antes do atentado, ter cedido a sua sala de trabalho a colegas para a reunião na qual eles acabarão por ser mortos.

O comando era constituído por dois operacionais, um dos quais membro da Fuerza Nueva (o novo partido da extrema-direita pós-franquista, dirigido por Blas Piñar, que acabaria por ser chamado a prestar declarações no julgamento), o outro da Falange (FET y de las JONS), o partido único do franquismo que Suárez só dissolveria dois meses depois. No julgamento, que se realizou em 1980, estabeleceu-se que o mandante do crime teria sido Francisco Albaladejo, destacado funcionário dos sindicatos oficiais franquistas (a Organização Sindical Espanhola, que só viria a ser dissolvida em dezembro de 1977). Face aos pedidos dos advogados das vítimas, o juiz de instrução recusou-se a ampliar a investigação sobre outros mandantes, e sobretudo para os indícios que apontavam para eventuais responsabilidades da polícia política, a Brigada Político-Social. Anos mais tarde, um dos principais dirigentes da ultradireita italiana, Stefano delle Chiaie, que, refugiado na Espanha franquista, estivera, entre outros crimes terroristas, envolvido nos assassinatos de Montejurra (maio de 1976), asseguraria a El País que “os acontecimentos de Atocha foram instigados pela Polícia” (citado por Sánchez Soler, La transición sangrienta). O depoimento juntava-se a vários outros indícios que iam no mesmo sentido. Na mesma “semana negra” – assim ficou conhecida a semana que transcorre entre os dias 23 e 28 de janeiro de 1977, que Juan Antonio Bardem documentou no filme 7 dias de enero (1979) -, em manifestações democráticas são mortos dois estudantes: a primeira (dia 23) fora convocada em favor da amnistia para os presos políticos e Arturo Ruiz foi morto por balas disparadas por militantes da extrema-direita, a segunda (dia 24) realizara-se justamente para protestar pelo assassinato de Arturo Ruiz e nela morre María Luz Nájera pelo impacto de uma bala de gás lacrimógeno disparada pela polícia; no dia 24, os GRAPO sequestram o presidente do Conselho Supremo de Justiça Militar, Emilio Villaescusa; no dia 25 dá-se a matança de Atocha; no dia 28, os GRAPO assassinam três polícias, em cujos funerais vários dos assistentes insultam e cospem no ministro da Defesa, o tenente-general Gutiérrez Mellado.

No dia 27 de janeiro, dois dias depois da matança de Atocha, o PCE, ainda ilegal, convoca, sem autorização do Governo e das autoridades, uma homenagem às vítimas que, com a participação de cem mil pessoas, acompanham em silêncio nas ruas do centro de Madrid os féretros das vítimas. A polícia não intervém e não há incidente algum.

A matança de Atocha abriu caminho à legalização do PCE. Quer para a investigação histórica, quer na memória popular, ela criou a sensação definitiva de que a Transição era irreversível.

No início de março de 1977, o Governo Suárez regulou, ainda que de forma restritiva, o direito de greve (admitindo também aos patrões o direito de lock-out, isto é, de encerrar as empresas em caso de conflito laboral), mas continuava sem reconhecer a liberdade de associação sindical.

1 de Maio de 1977, Madrid. No primeiro 1º de Maio da Transição,

a polícia, sob as ordens do Governo Suárez, manda carregar sobre os manifestantes em várias cidades espanholas, como no caso de Madrid. AGA, 33-01616-00020-001 (fotografia agencia EFE)

1 de Maio de 1977, Madrid. No primeiro 1º de Maio da Transição,

a polícia, sob as ordens do Governo Suárez, manda carregar sobre os manifestantes em várias cidades espanholas, como no caso de Madrid. AGA, 33-01616-00020-001 (fotografia agencia EFE)

Só a 1 de abril é que o Governo fez com que as Cortes franquistas aprovassem a Lei reguladora do Direito de Associação Sindical, a partir da qual foi possível, poucos dias antes do 1º de Maio (a 27 e 28 de abril), legalizar as duas principais centrais sindicais: as CC.OO. criadas clandestinamente sob a ditadura, e a UGT, criada no século XIX, ilegalizada pela ditadura no final da guerra civil e reconstituída em 1976. A estas juntavam-se as outras organizações sindicais históricas – a CNT de maioria anarquista; a ELA/STV, de tendência nacionalista basca – e algumas novas que se foram constituindo na luta contra o franquismo na sua fase final, a mais importante das quais a USO, criada clandestinamente nos anos 60, mas também, na Andaluzia, o Sindicato dos Trabalhadores do Campo (SOC) e, no País Basco, as LAB (Comissões Operárias Abertzales), de tendência nacionalista radical.

Os vários sindicatos convocaram os trabalhadores em massa para, o primeiro Dia do Trabalhador a ser celebrado na Transição sem que o Governo tivesse autorizado as comemorações, o que fez com que, em quase todas as cidades espanholas a polícia carregasse sobre os manifestantes, muitas vezes a pretexto dos confrontos provocados por militantes da ultradireita franquista. Em Madrid, ao mesmo tempo que as CC.OO. e os partidos de esquerda (o PCE acabava de ser legalizado) organizaram as comemorações no campo de futebol do clube Rayo Vallecano, no coração do bairro operário de Vallecas, a CNT convocou os trabalhadores para a Glorieta de Quevedo. A polícia de choque (Polícia Armada, montada a cavalo) e a Guardia Civil, ajudada, segundo os testemunhos da época, por militantes do grupo de extrema-direita Guerrilheiros de Cristo-Rei, carregaram sobre os manifestantes (ver foto), provocando vários feridos. Um deles foi Carlos Pérez, repórter do Diario16, que, no dia seguinte, escrevia na primeira página: “Forte repressão no 1º de Maio”.

O diário Pueblo (Madrid) decidiu homenagear as personagens mais destacadas do ano de 1977, escolhendo Manuel Jiménez de Parga, ministro do Trabalho, Nicolás Redondo, secretário-geral da UGT, e Marcelino Camacho, secretário-geral das CC.OO. Os dois sindicalistas tinham sido presos políticos sob a ditadura. Camacho, militante comunista condenado a trabalhos forçados no final da guerra, fugiu em 1944 para a Argélia e regressou do exílio em 1957. Detido em 1967, foi preso político durante cinco anos consecutivos (1967-72). Poucos meses depois de sair da cadeia, foi de novo preso no âmbito do Processo 1001 contra a direção inteira das CC.OO., permanecendo na cadeia até ao indulto de 1976. Nicolás Redondo, militante socialista, foi inicialmente condenado à morte no final da guerra por ter sido combatente na guerra civil, mas viu a sua pena comutada para 30 anos de prisão.

Marcelino Camacho (CC.OO.) e Nicolás Redondo (UGT) (1977). Os dois líderes sindicais mais destacados da Transição, Marcelino Camacho e Nicolás Redondo, tinham sido presos políticos sob a ditadura. Camacho foi o mais importante dirigente das CC.OO., Redondo reconstituiu em 1976 a UGT. Entre os dois, Manuel Jiménez de Parga, ministro do Trabalho. CDMH, CDMH_CAMACHO,117,98

Marcelino Camacho (CC.OO.) e Nicolás Redondo (UGT) (1977). Os dois líderes sindicais mais destacados da Transição, Marcelino Camacho e Nicolás Redondo, tinham sido presos políticos sob a ditadura. Camacho foi o mais importante dirigente das CC.OO., Redondo reconstituiu em 1976 a UGT. Entre os dois, Manuel Jiménez de Parga, ministro do Trabalho. CDMH, CDMH_CAMACHO,117,98

Libertado ao fim de alguns anos, em 1945 começou a militar no PSOE. Detido por períodos comparativamente curtos várias vezes ao longo da ditadura, numa das quais foi desterrado, em 1967, para Las Mestas, na região de Las Hurdes (província de Cáceres), em 1976 é o protagonista da reconstituição da UGT que rapidamente disputou às CC.OO. a clara hegemonia que estas haviam conseguido no movimento operário espanhol.

Manuel Jiménez de Parga, pelo seu lado, era um jurista oriundo da oposição monárquica ao franquismo, conhecido por ter defendido alguns presos políticos no Tribunal de Ordem Pública (o tribunal encarregado da repressão política), a quem Suárez recorre para ocupar o Ministério do Trabalho duas semanas depois das eleições de junho de 1977. Jiménez de Parga e estes dois sindicalistas terão indiretamente um papel muito importante na negociação dos chamados Pactos da Moncloa, dois acordos de natureza social, política e económica, da iniciativa do Governo, com os quais Adolfo Suárez pretendia obter o compromisso das demais forças políticas e sociais (os sindicatos e as novas organizações patronais) para enfrentar a crise económica evitando um nível elevado de conflitualidade laboral. Os pactos incidiram em dois documentos: um “Programa de atuação política e jurídica” (prefigurando muito do que seria o conteúdo da Constituição relativamente à liberdade de expressão e de associação, mas que abrangia também questões como o direito à contraceção, a despenalização do adultério e vários outros aspetos que implicavam a reforma do Código Penal, bem como a reoganização das forças de segurança do Estado) e um “Programa de saneamento e reforma da economia”, negociado pelo ministro da Economia, Enrique Fuentes Quintana, com os sindicatos e as organizações representativas do patronato. Este segundo documento previa, num contexto inflacionista e apenas poucos meses depois da legalização dos sindicatos livres, um teto para o aumento dos salários (depois de anos de ganhos muito substanciais conseguidos pelo movimento sindical), em teoria compensado pelo estabelecimento das bases do estado de bem-estar espanhol que se construirá a partir de então (reforço do financiamento público da segurança social, extensão das prestações por desemprego, políticas públicas de educação e habitação), com o necessário aumento da cobrança de impostos diretos com a criação do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Físicas (IRPF).

Os Pactos são assinados por representantes de todos os grupos parlamentares constituídos depois das eleições de 1977 (UCD, PSOE, PCE, Minoria Catalã e PNV), sendo que a AP (o partido pós-franquista) aceitou assinar apenas o programa económico. No campo social, as CC.OO., na altura empenhadas em impedir que a crise económica abrisse caminho a uma “saída política autoritária”, apoiaram os pactos, inspirando as negociações levadas a cabo pelo PCE. A UGT apoiará também os pactos mas, nas muitas objeções que lhes colocou, reproduziu a atitude do PSOE que, por motivos estritamente estratégicos, queria evitar aparecer como comprometido com a política económica do Governo. A CNT, pelo seu lado, rejeitou os pactos em bloco. O mesmo, curiosamente, fez a nova Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE), preocupada em conseguir que lhe reconhecessem o “monopólio de representação” do patronato (Ángeles González Fernández) e empenhada numa “campanha de bota-abaixo da equipa económica do Governo” por entender que os pactos se fundavam “num programa claramente social-democrata” (Carme Molinero e Pere Ysàs).

“Os Pactos da Moncloa foram o eixo vertebrador de toda a intervenção económica da Transição espanhola”, como lhes chamou José María Marín Arce (“Condicionantes económicos y sociales de la Transición”, in La Transición treinta años después), descrevendo-se a si mesmos como “um dos documentos mais importantes da história moderna de Espanha, não só pelo seu conteúdo, mas pela forma como foram elaborados e o consenso entre todos os grupos políticos”.

Depois dos Pactos da Moncloa, as CC.OO. e UGT ainda coincidiriam ainda na convocatória conjunta de uma greve geral europeia contra o desemprego e a crise, em abril de 1978. Na década seguinte, até nova greve geral conjunta em 1988, as duas confederações discordariam em quase todos os momentos essenciais, e a UGT, que tantas reservas havia colocado aos Pactos em 1977, passaria a assinar regularmente com Governo e confederações patronais, e face à recusa das CC.OO., os acordos de política económica que os governos da UCD e do PSOE proporiam.

Catalunha, “Volem l’Estatut!” (“Queremos o Estatuto!”) (1977). A reivindicação de um governo próprio para a Catalunha, o País Basco e a Galiza acompanhou as lutas democráticas da Espanha do século XX. Durante a Transição, a maioria da sociedade catalã manifestou-se a favor da “llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia” (“liberdade, amnistia e Estatuto de autonomia”). CDMH (revista Triunfo, 30.4.1977)

Toda a Transição democrática foi vivida em Espanha sob a ameaça de um golpe militar que revertesse o processo de democratização. Desde 1973, com o assassinato de Carrero Blanco pela ETA, que se faziam ouvir vozes favoráveis a uma viragem política que endurecesse ainda mais a repressão no interior da ditadura franquista e que colocasse o Exército no poder (como se ele, de facto, não ocupasse o poder), “revelando tanto o grau de decomposição do regime como a confusão que grassava entre os seus mais fanáticos incondicionais, que pareciam reclamar um golpe de força perante a crise de autoridade que, segundo eles, sofria o Estado” (Juan Francisco Fuentes, 23 de febrero de 1981. El golpe que acabo con todos los golpes).

“Medo do golpe” (1977). Toda a Transição democrática foi vivida em Espanha sob a ameaça de um golpe militar que revertesse o processo de democratização. Em setembro de 1977, três meses depois das eleições, vários generais apelaram sem sucesso ao Rei Juan Carlos para demitir Suárez e formar um “governo de salvação nacional”. CDMH, revista Triunfo, 10.9.1977

“Medo do golpe” (1977). Toda a Transição democrática foi vivida em Espanha sob a ameaça de um golpe militar que revertesse o processo de democratização. Em setembro de 1977, três meses depois das eleições, vários generais apelaram sem sucesso ao Rei Juan Carlos para demitir Suárez e formar um “governo de salvação nacional”. CDMH, revista Triunfo, 10.9.1977

A tensão entre os setores mais conservadores das Forças Armadas e Adolfo Suárez emergiu todas as vezes que este assumiu, enquanto Presidente do Governo, opções que indiciavam a intenção de desmantelar formalmente a ditadura franquista e abrir caminho a uma mudança efetiva de regime. Logo em setembro de 1976, dois meses depois de Suárez chegar à chefia do Governo, o seu vicepresidente para as questões da Defesa, tenente-general Fernando de Santiago, demitiu-se em protesto contra um projeto governamental que previa, a prazo, a legalização dos sindicatos livres. De Santiago seria substituído pelo tenente-general Manuel Gutiérrez Mellado, um dos raros ministros de Suárez que se lhe manteve sempre leal e que teve de enfrentar, nos três anos e meio em que se manteve no Governo, todo o tipo de insultos por parte de oficiais militares que crescentemente se foram mostrando contrários ao processo de democratização. A última vez que enfrentaria tais insultos foi no próprio plenário do Congresso dos Deputados, no momento em que, no golpe de 23 de fevereiro de 1981, os golpistas invadiram o Parlamento e Mellado se recusou a obedecer à ordem dos militares para se deitar no chão.

Em setembro de 1977, três meses passados sobre a data das eleições – e coindindo com a publicação do número da revista Triunfo cuja capa se vê acima -, foi de novo o mesmo De Santiago que encabeçou um grupo de generais de que faziam parte alguns dos que estariam envolvidos no golpe de 1981, apelando sem sucesso ao Rei Juan Carlos para demitir Suárez e formar um “governo de salvação nacional”. Antes, contudo, em abril desse mesmo ano, no momento em que o Governo decidiu aceitar a inscrição do PCE no registo de partidos legais, foi a vez de o ministro da Marinha, Pita da Veiga, abandonar o governo com estrondo, ao mesmo tempo que o Conselho Superior do Exército manifestou a sua repulsa pela medida, admitindo, contudo, “disciplinadamente o facto consumado”.

Enquanto os assassinatos perpetrados pela ETA (e pelos GRAPO) fizeram com que, na leitura de Carme Molinero e Pere Ysàs, “o terrorismo etarra [se tornasse] num dos mais eficazes aliados do golpismo” (La Transición. Historia y relatos), o ambiente conspirativo desenvolvia-se e criava esse “medo do golpe” que acompanhou muita da Transição. A 11 de novembro de 1978, menos de um mês antes da celebração do referendo à Constituição, Antonio Tejero, tenente-coronel da Guardia Civil, e Ricardo Sáenz de Ynestrillas, capitão da Polícia Nacional, reuniram-se com outros três oficiais no café Galaxia, em Madrid, para atraí-los para aquela que ficaria conhecida como a Operação Galaxia: o assalto ao Palácio da Moncloa por uma força militar de 200 homens que se deveria realizar seis dias depois, momento em que o Rei deveria viajar para o México e em que, na Moncloa, estaria reunido o Conselho de Ministros. A ideia era forçar a nomeação de um governo de “salvação nacional”, suspender a realização do referendo e paralizar o processo constituinte. Antes de o golpe se poder realizar, os dois autores foram detidos. Seriam julgados apenas em maio de 1980, e “surpreende a enorme disparidade entre a gravidade dos factos que se consideravam provados e o castigo imposto pelo tribunal”: sete meses de prisão para Tejero, seis meses e um dia para Ynestrillas. Como ambas as penas eram inferiores ao período passado em prisão militar, os dois saíram em liberdade e foram “brindar com champanhe com familiares, amigos e militares num bar próximo ao Governo Militar de Madrid” (José Francisco Fuentes). Reintegrados nas forças de segurança do Estado, menos de um ano depois, Tejero lideraria o golpe fracassado de 23 de fevereiro de 1981. Ynestrillas, transformado em ativista da ultradireita, seria acusado de ser um dos dois autores materiais do assassinato do deputado Josu Muguruza (Herri Batasuna), em novembro de 1989, num hotel de Madrid, sendo contudo absolvido por falta de provas.