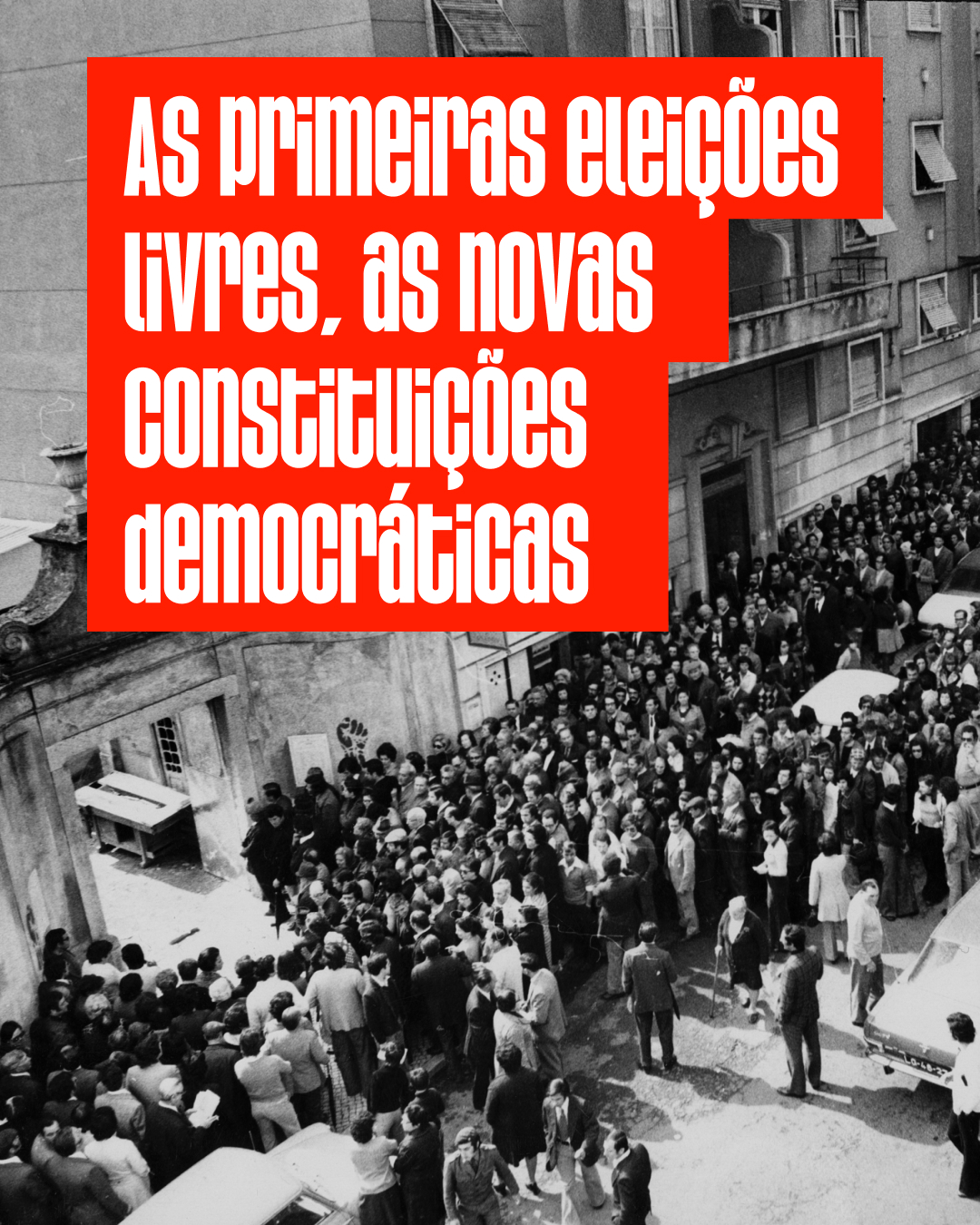

A mudança fez-se de forma muito diferente nos dois países. Em Portugal começou com o 25 de Abril de 1974 quando o Movimento das Forças Armadas (MFA) derrubou em horas uma ditadura de 48 anos. O MFA prometia eleições livres e uma “solução política e não militar para as guerras no Ultramar”. As manifestações populares fizeram com que logo nos dias 26 e 27 de abril fossem libertados os presos políticos e se dissolvesse a PIDE/DGS; os soldados mobilizados na guerra em África obrigaram a que o cessar-fogo se fizesse bem antes do que inicialmente se previra. Todo o sistema político da ditadura, incluído o partido único, foi dissolvido. A rutura fora total.

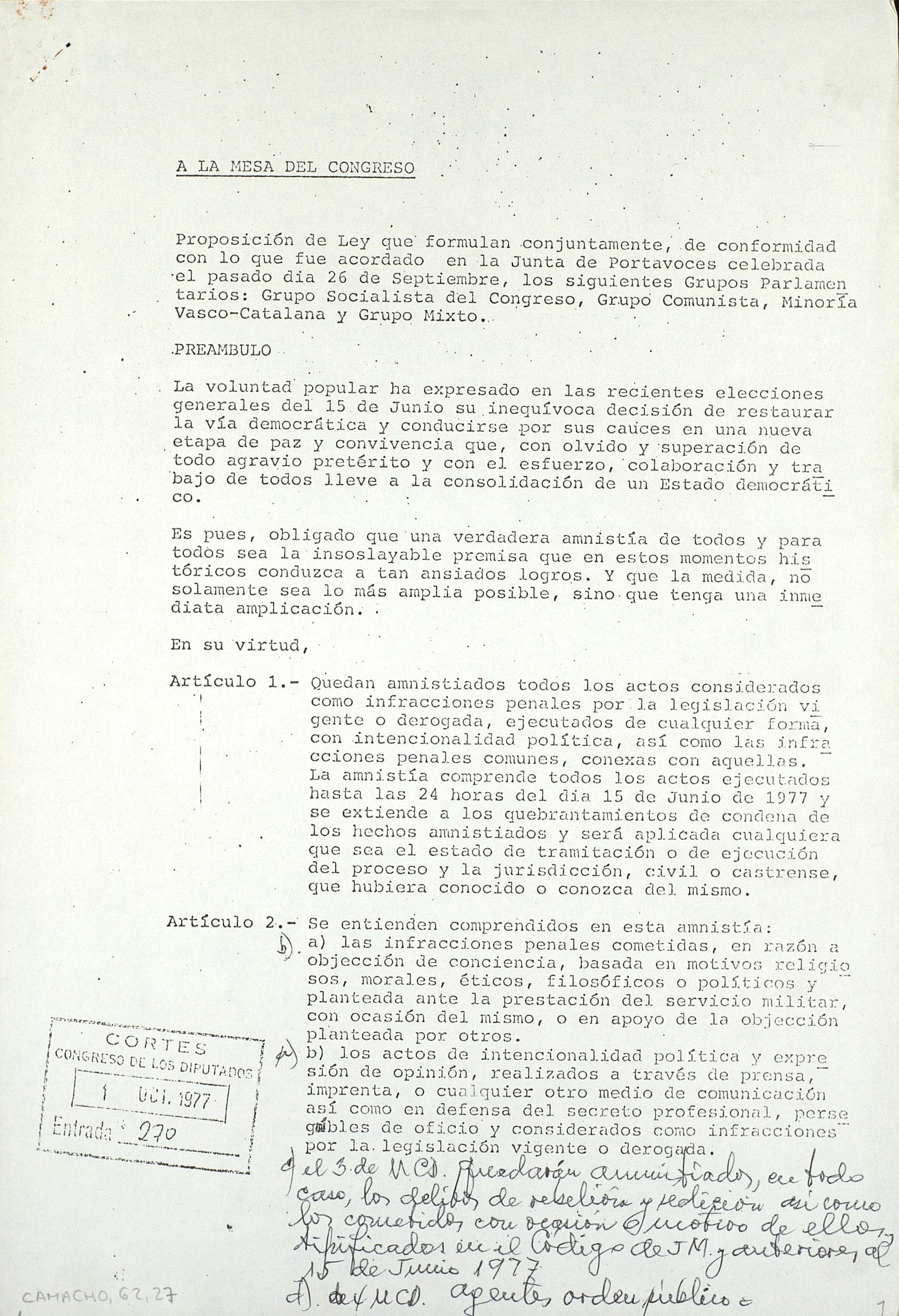

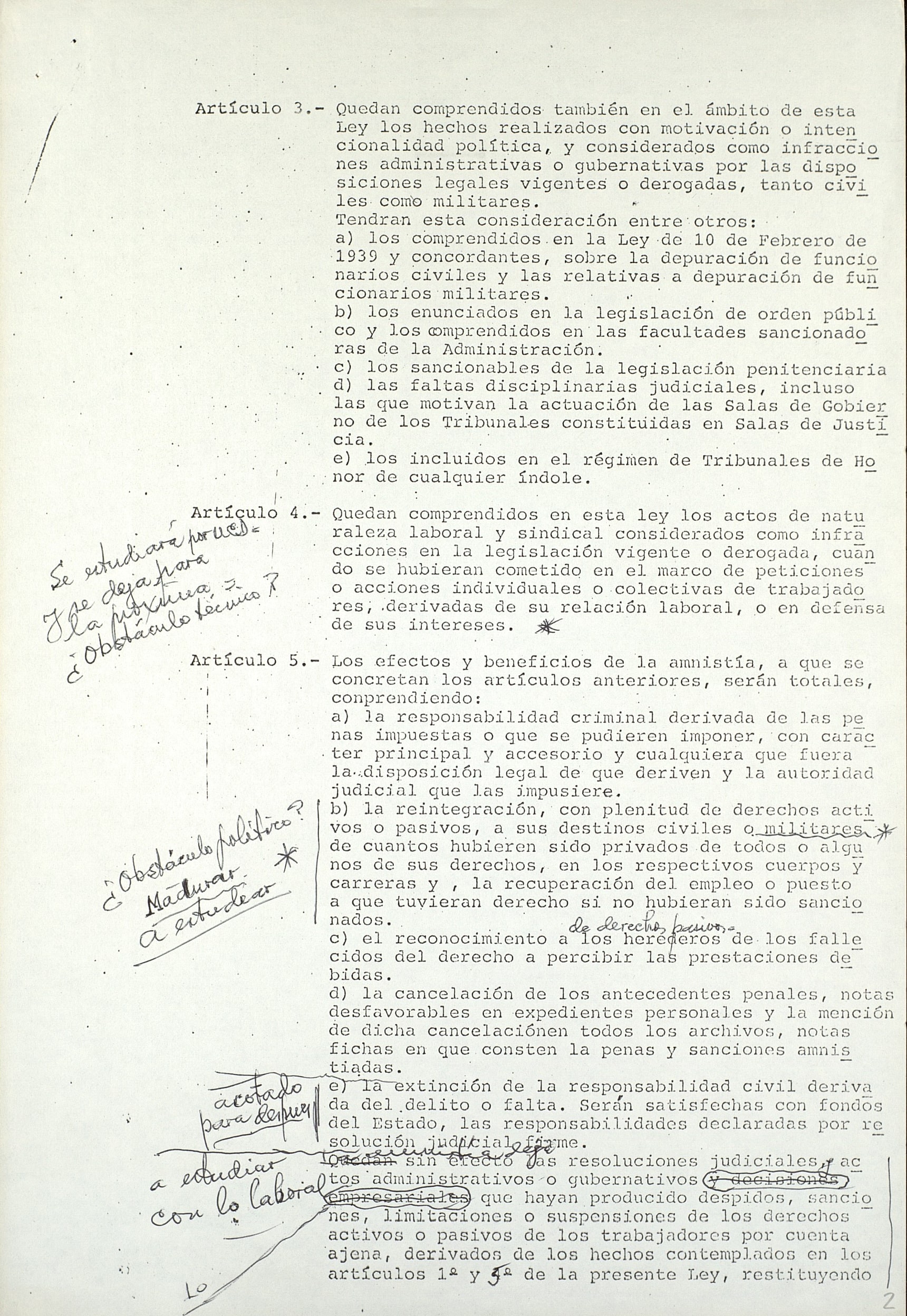

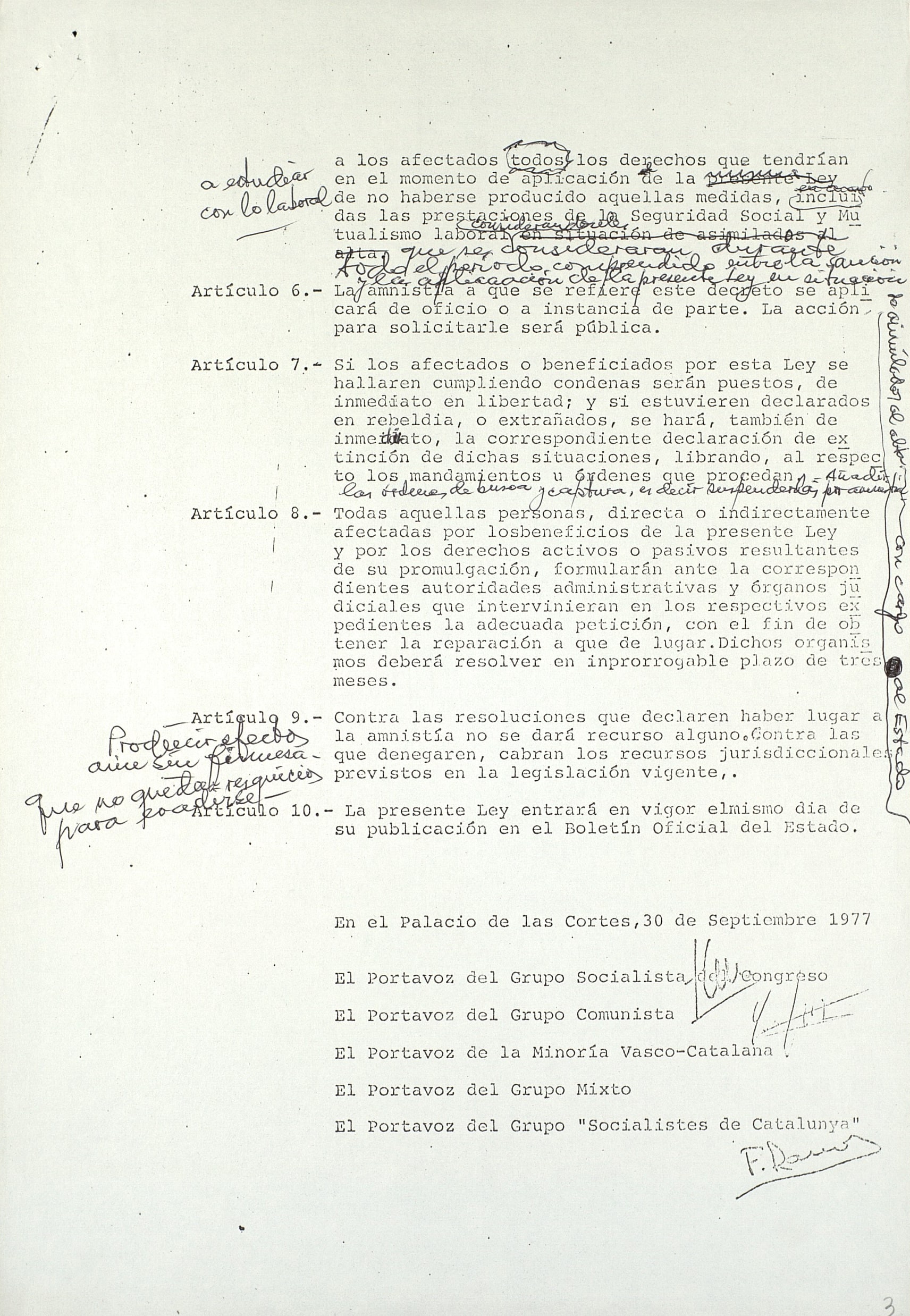

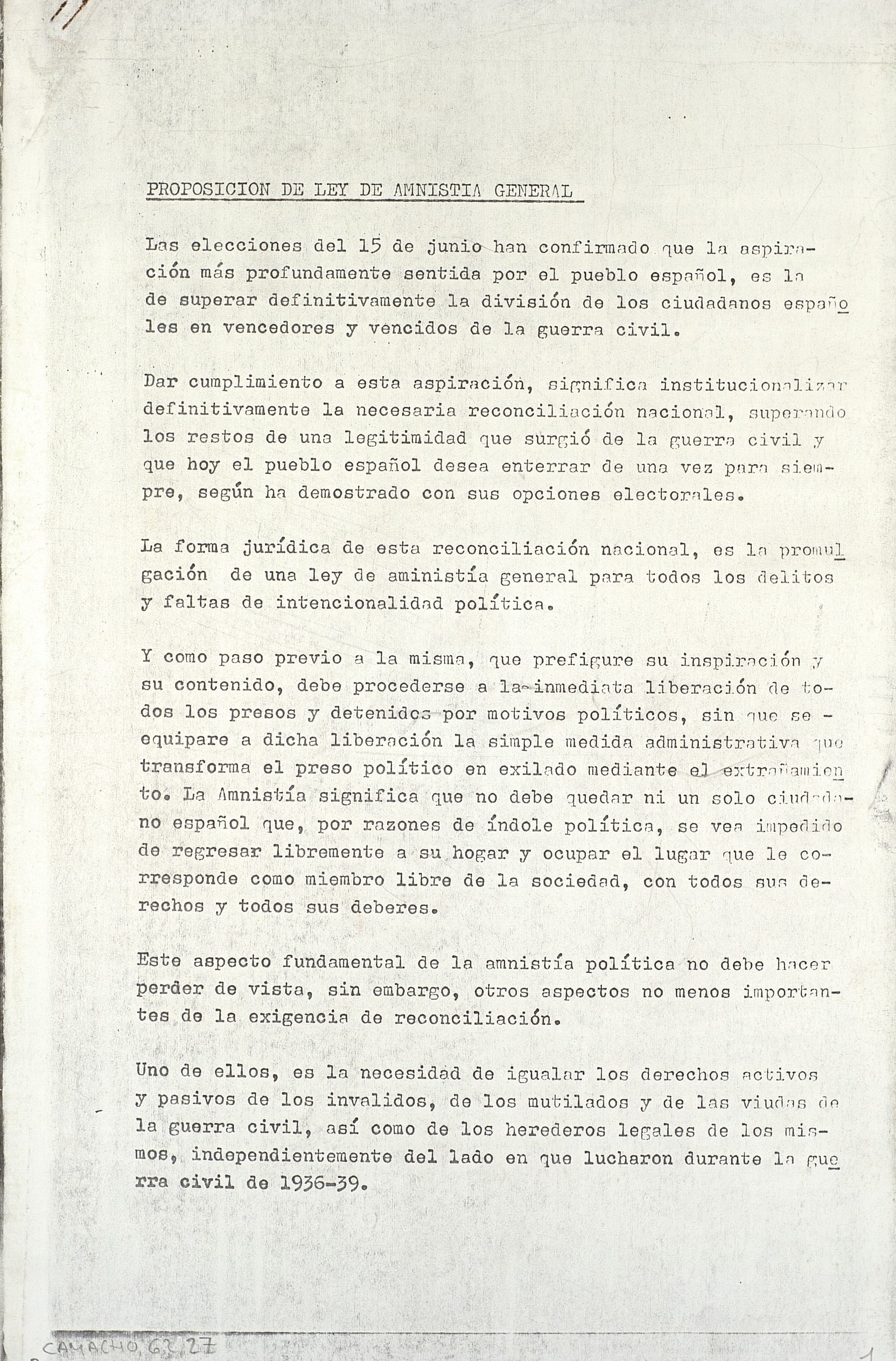

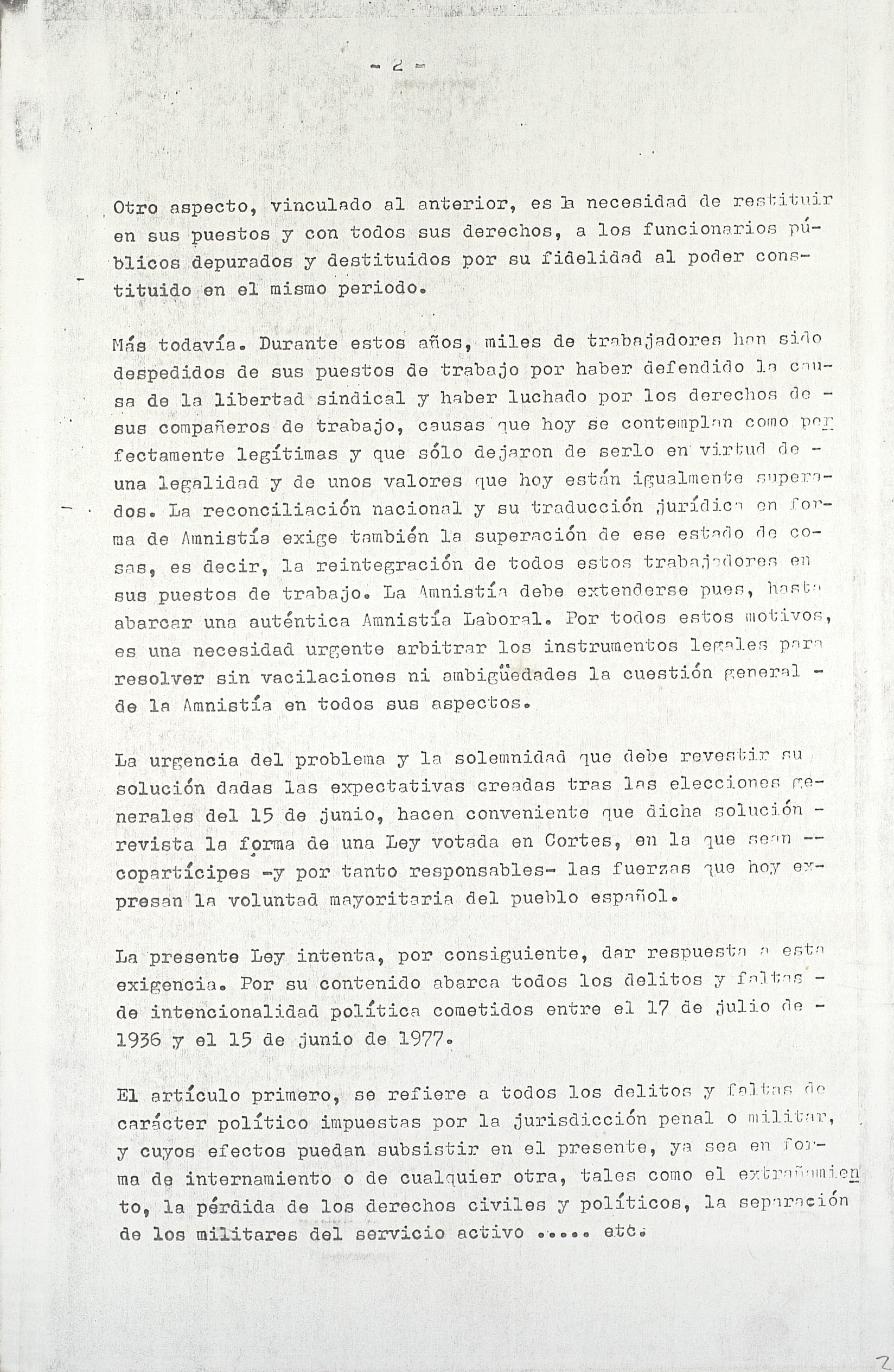

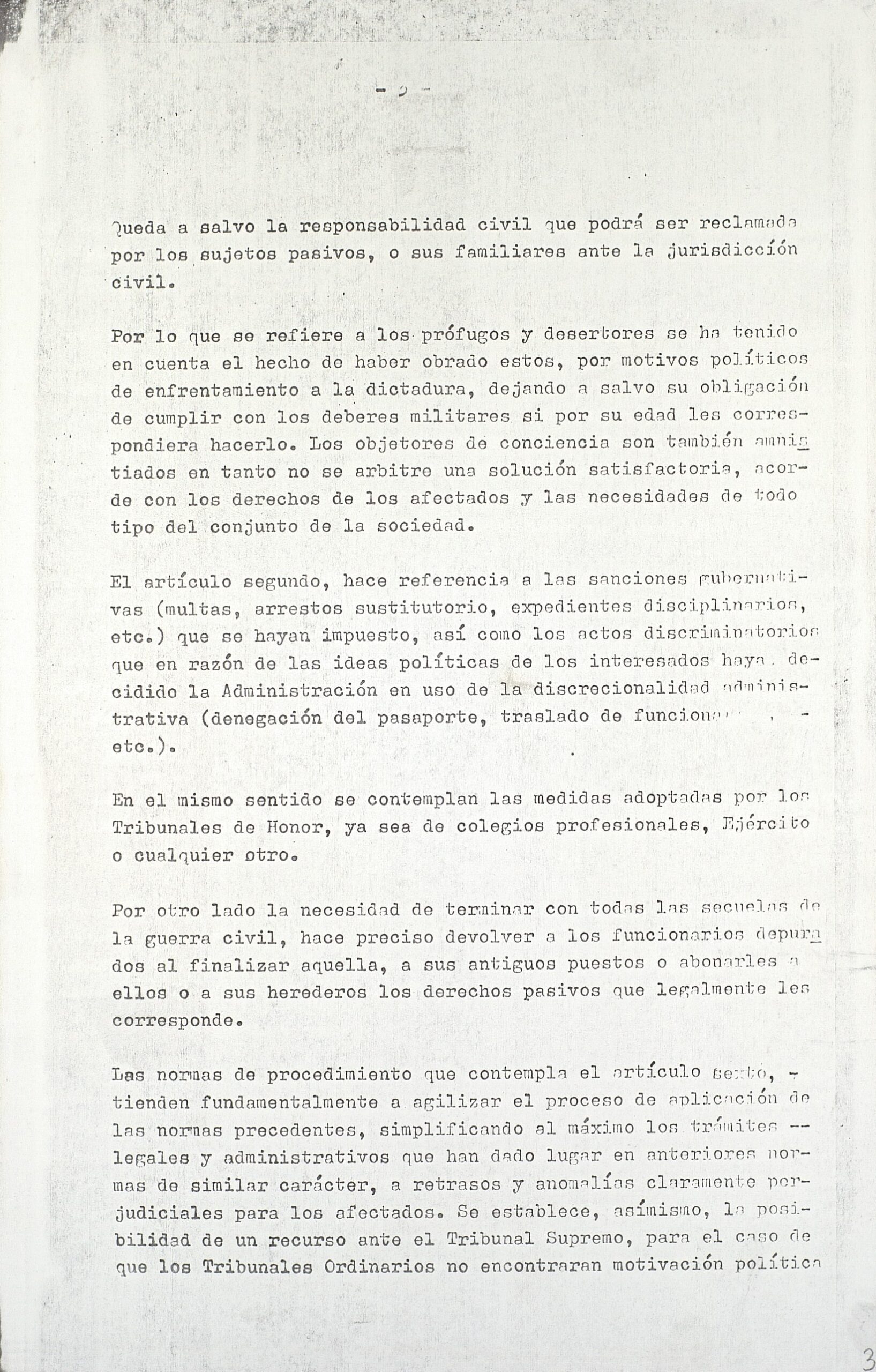

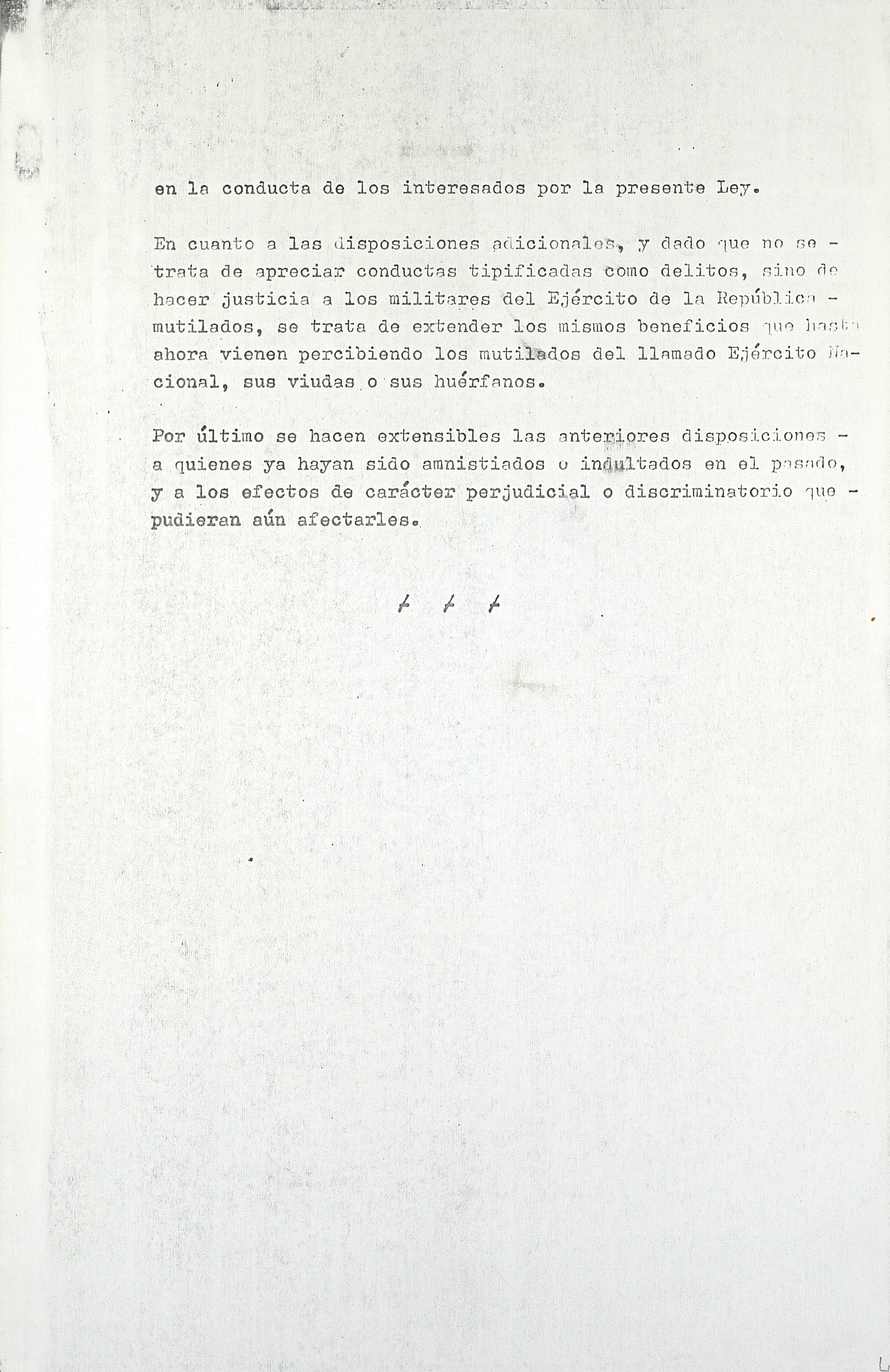

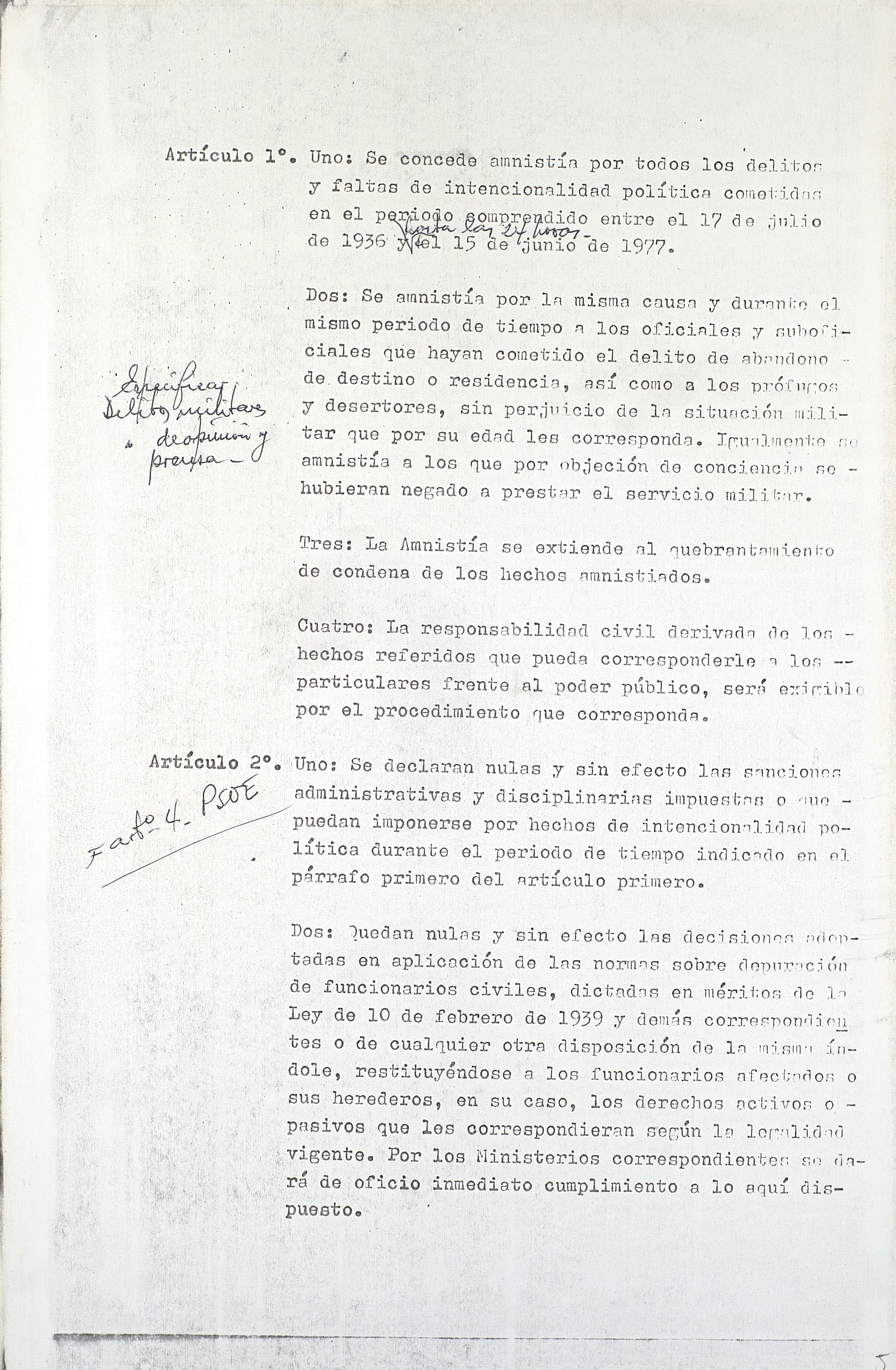

Em Espanha uma transição foi negociada entre os setores reformistas do franquismo e as principais forças democráticas até então perseguidas. Só dez meses depois da morte de Franco (novembro 1975), com a substituição de Arias Navarro por Adolfo Suárez, foi possível iniciar um processo de reforma política, ratificado em dezembro de 1976 num “Referendo Nacional”. Suárez acordou em legalizar quase todos os partidos políticos e convocou eleições livres. Depois de um indulto que abrangeu vários presos políticos, uma amnistia geral foi aprovada em outubro de 1977 pelo Congresso democraticamente eleito, acabando por abranger também os crimes praticados pela ditadura.

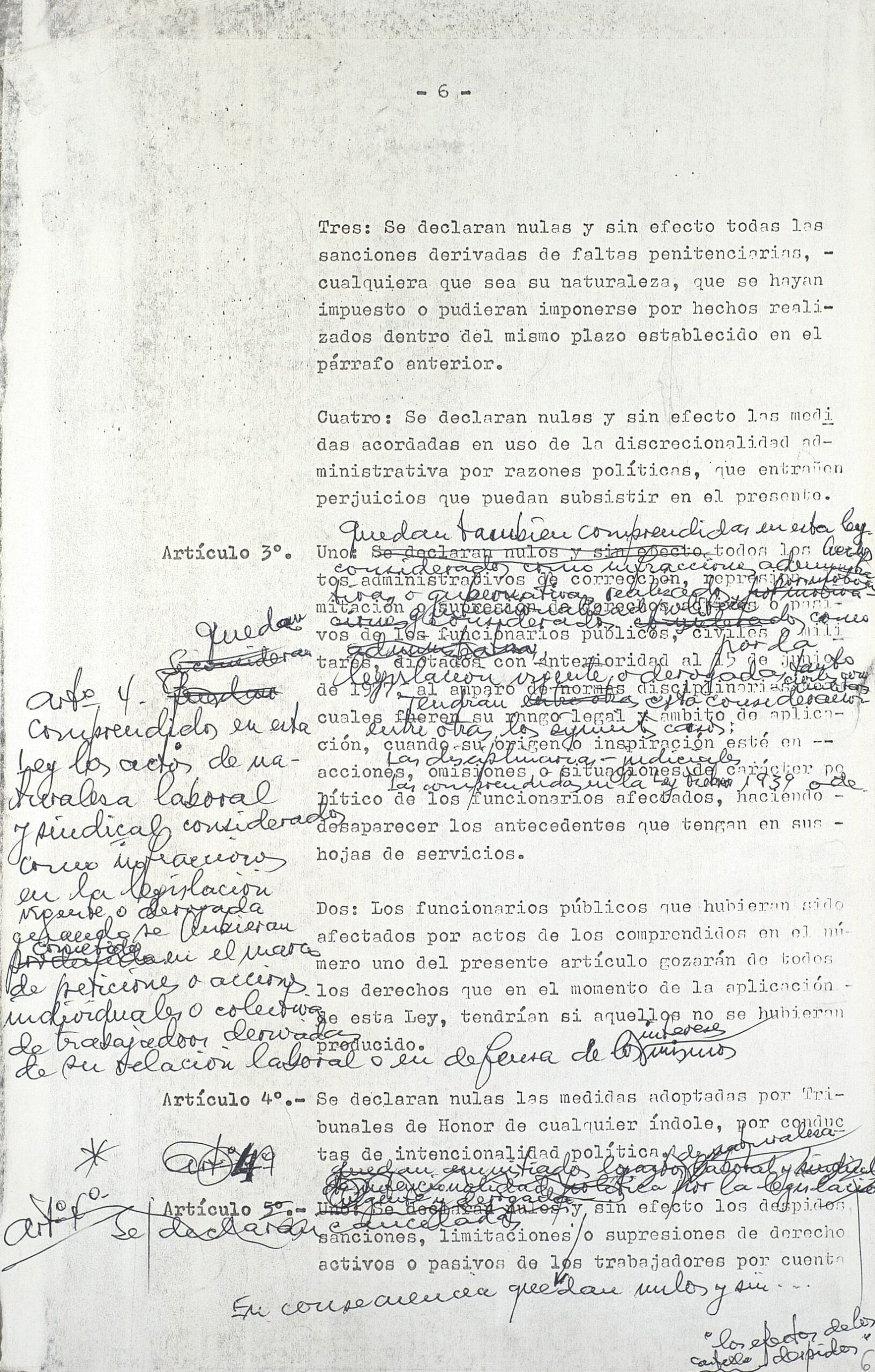

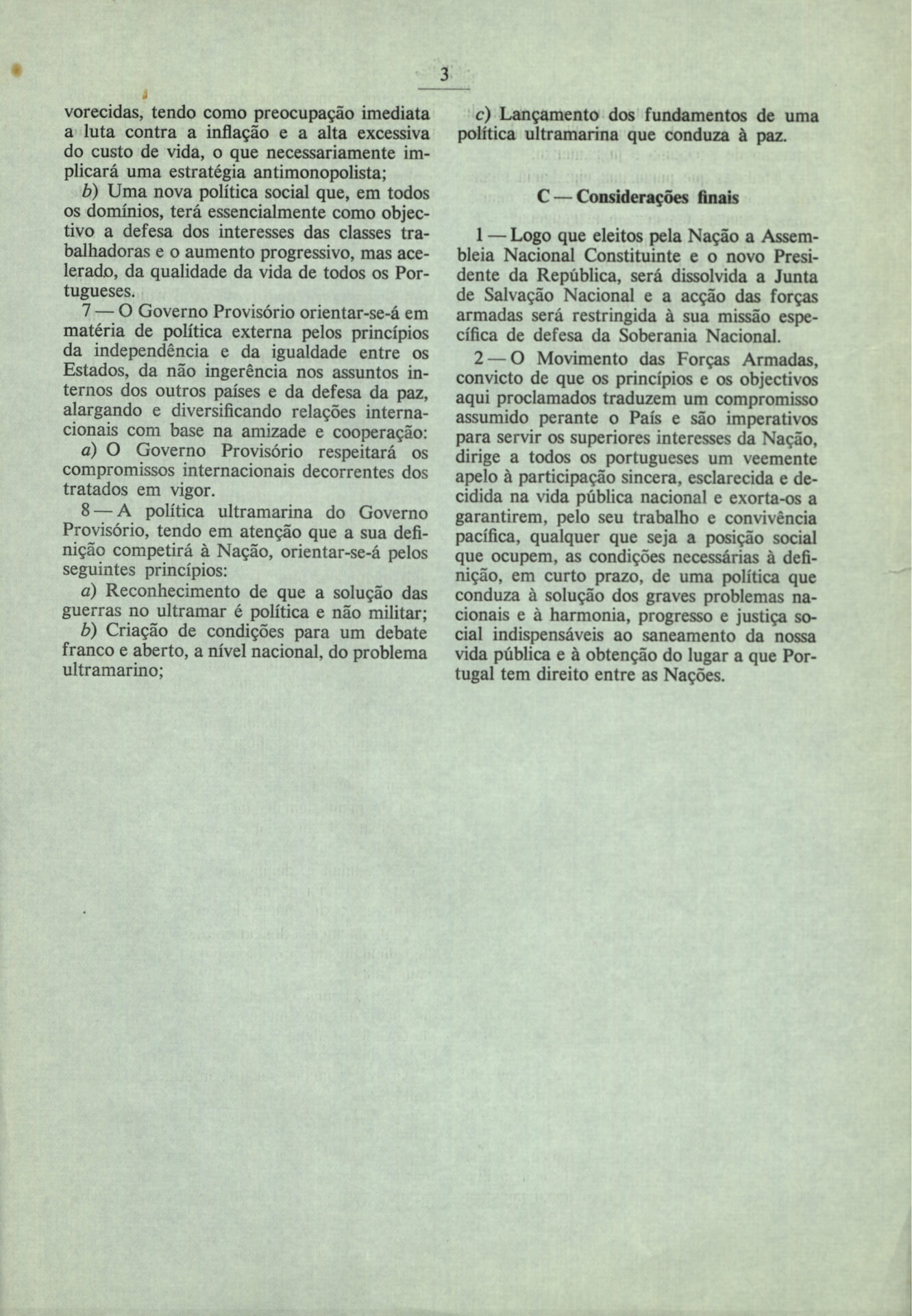

Fonte: ANTT , Arquivo Ernesto Melo Antunes, caixa n.º 129, pasta 7 PT/TT/EMA/B/003/0129/00007

Fonte: ANTT , Arquivo Ernesto Melo Antunes, caixa n.º 129, pasta 7 PT/TT/EMA/B/003/0129/00007

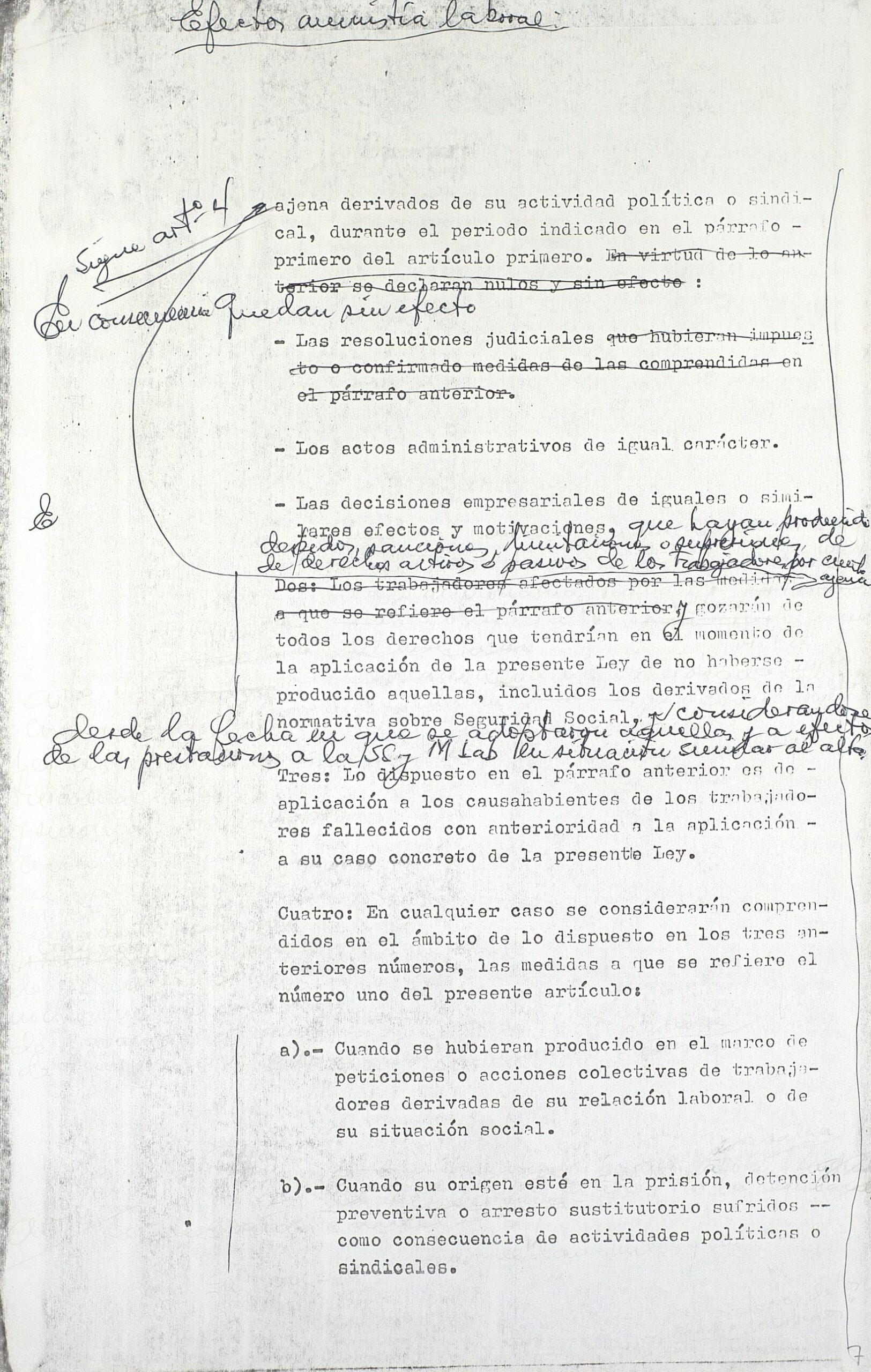

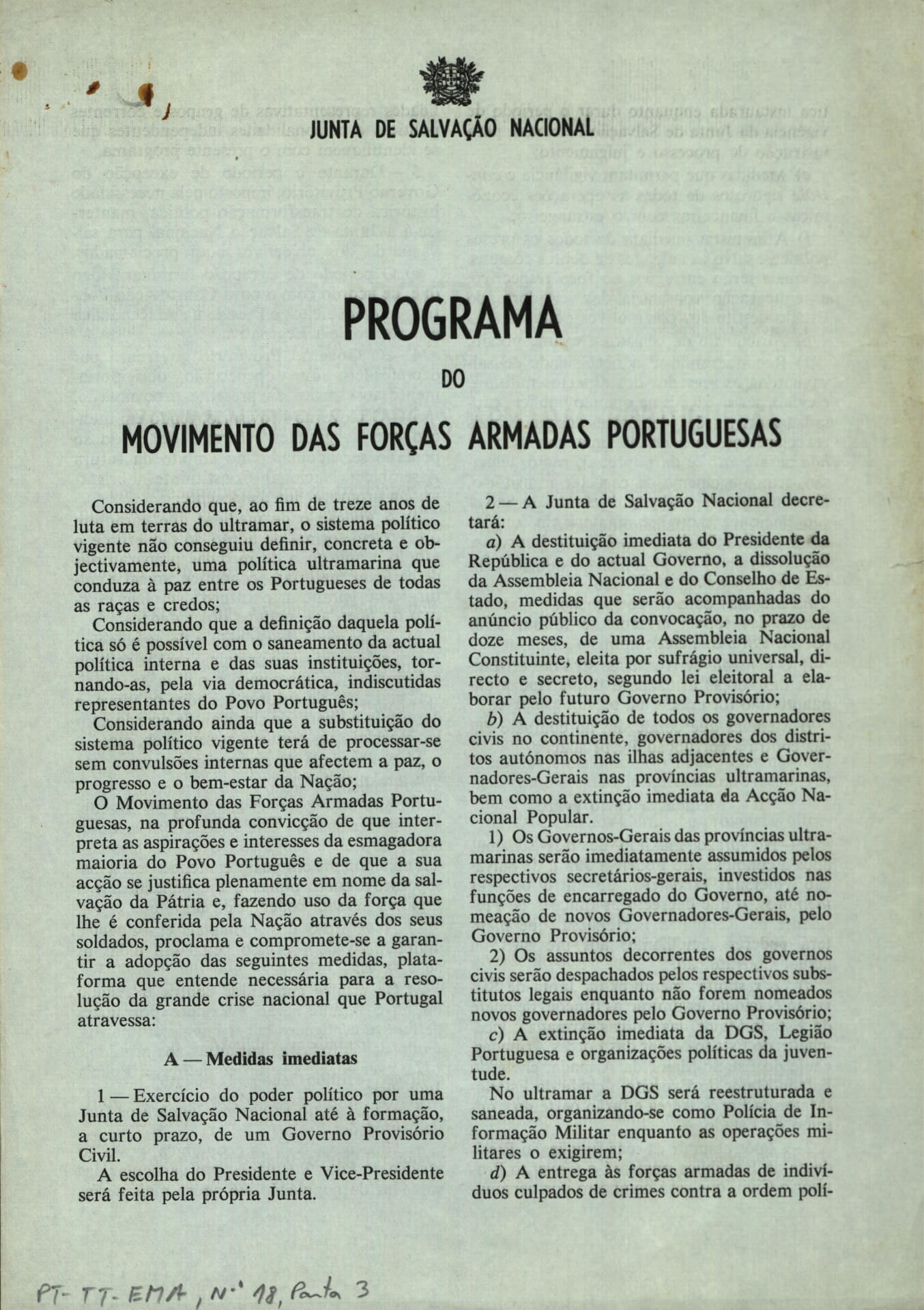

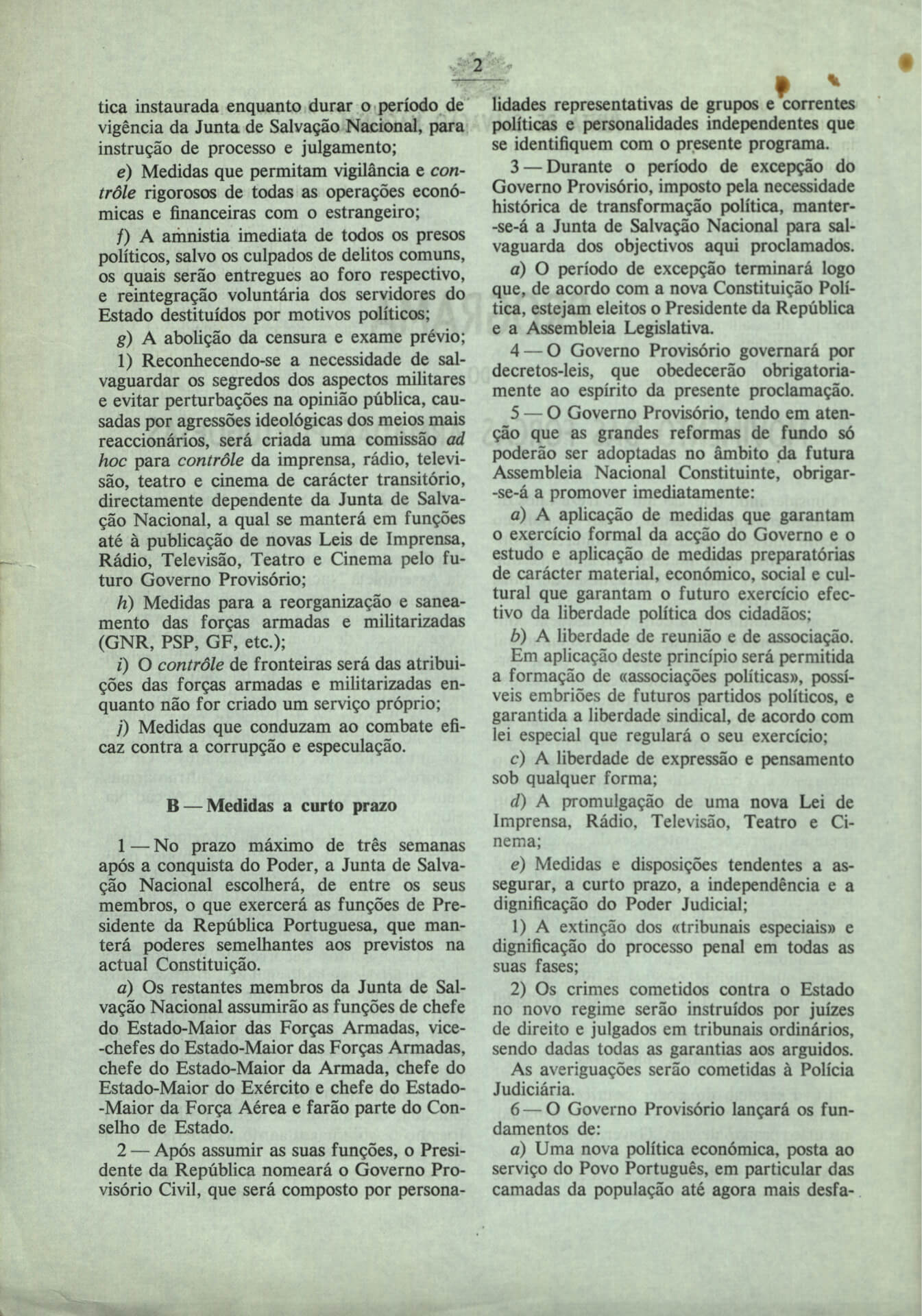

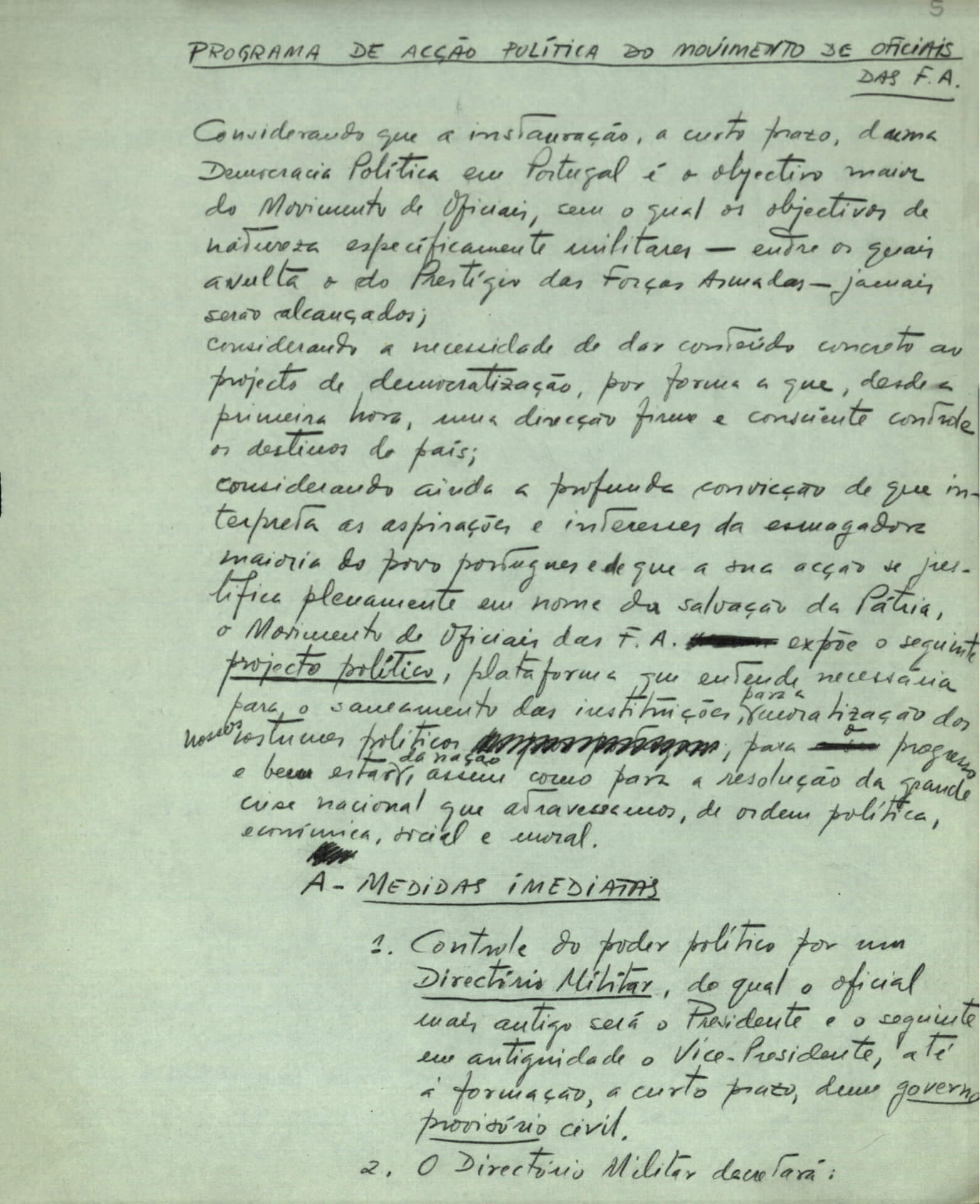

Fonte: ANTT, Arquivo Ernesto Melo Antunes, caixa n.º 18, pasta 3 PT/TT/EMA/B/003/0018/00003

Fonte: ANTT, Arquivo Ernesto Melo Antunes, caixa n.º 18, pasta 3 PT/TT/EMA/B/003/0018/00003

O futuro do chamado ultramar português estava longe de ser uma questão pacífica no seio do próprio Movimento das Forças Armadas. Exemplo disso foram as acesas discussões em torno da redação do Programa do MFA, documento escrito por figuras como Ernesto Melo Antunes, Vasco Gonçalves e Vítor Alves e divulgado ao país na madrugada de 26 de abril.

A versão inicial do programa mencionava claramente “o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação”. No entanto, por exigência de Spínola, a versão divulgada na noite do derrube da ditadura acabaria por ser bem diferente. Embora reconhecesse que o Estado Novo não conseguira “definir, concreta e objetivamente, uma política ultramarina” que conduzisse “à paz entre os Portugueses de todas as raças e credos” e que “a solução das guerras no ultramar” era “política, e não militar”, o programa limitava-se a definir como princípios orientadores da política ultramarina do Governo Provisório “a criação de condições para um debate franco e aberto, a nível nacional, do problema ultramarino” e o “lançamento dos fundamentos de uma política ultramarina que conduza à paz”.

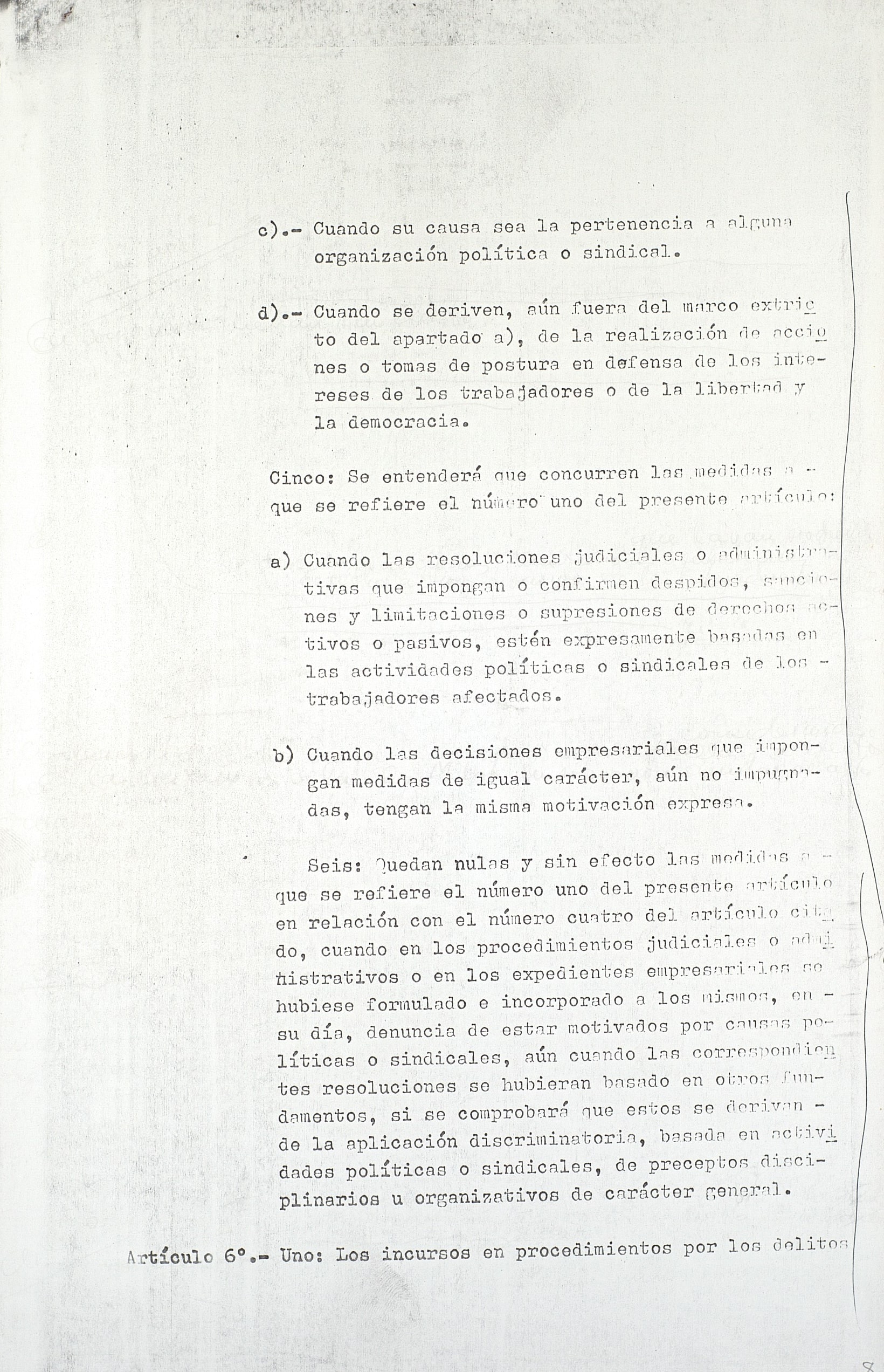

Capa do Sempre Fixe desenhada por João Abel Manta, ironizando com os inúmeros apoiantes do salazarismo que se reconverteram em “democratas”. Manta fora autor de desenhos críticos à ditadura (com destaque para o dos três F: Fátima, futebol e fado) e, depois do 25 de Abril, do célebre cartaz POVO-MFA.

Fonte: ANTT, “Sem mãos a medir” – Cartaz de João Abel Manta, Revista “Sempre Fixe”, 04 de maio de 1974, SV 26-19

João Abel Manta, inscrito na Escola de Belas Artes de Lisboa em 1945, militou no MUD (Movimento de Unidade Democrática) Juvenil – movimento criado em Abril de 1946 e que chegou a ter cerca de 20 mil jovens organizados contra o fascismo-, oferece um desenho alusivo ao Natal de 1947, cuja reprodução e venda reverterá para o apoio a membros do MUD presos.

O ativismo político valer-lhe-á a prisão em Fevereiro de 1948, com duas semanas passadas em Caxias, e uma ficha nos arquivos da PIDE.

Autor de uma obra muito diversificada na arquitetura, desenho e pintura, afirmou o seu trabalho a partir do final da década de 1940. Foi abandonando progressivamente a arquitetura em favor das artes, destacando-se como um dos maiores cartoonistas portugueses das décadas de 1960 e 1970. Nos anos anteriores e posteriores à revolução do 25 de Abril publicou regularmente, em jornais de grande tiragem, trabalhos relacionados com a situação político-social portuguesa.

A sua intervenção pública intensifica-se em 1974 e 1975, depois da queda do fascismo, lançando-se “à batalha com redobrado ardor, multiplicando-se em caricaturas, posters e cartazes de orientação vincadamente revolucionária”, como escreve João Medina para a exposição “João Abel Manta; Obra Gráfica”, no Museu Rafael Bordalo Pinheiro, tornando-se, segundo Medina, no “artista máximo, talvez o único afinal, que a revolução de Abril suscitou”. Fica na memória o seu desenho “Um problema difícil”, de 1975, em que Marx, Lénine, Gandhi e Sartre, entrre muitos outros, se interrogam perante um pequeno mapa do Portugal revolucionário.

Os cartazes que João Abel Manta cria para as Campanhas de Dinamização Cultural do MFA são a coluna vertebral gráfica do chamado PREC, sendo o mais conhecido aquele que afirma a aliança entre o povo e o MFA.

Palma Inácio libertado de Caxias. Só a 27 de abril todos os presos políticos são libertados em Portugal. Inicialmente, a Junta de Salvação Nacional queria manter detidos os acusados de “crimes de sangue”, como era o caso de Inácio, mas os presos terão respondido: “ou todos ou nenhum!”.

A 26 de Abril de 1974, familiares dos presos e populares concentram-se junto à prisão de Caxias exigindo a libertação dos presos políticos.

A 25 de Abril de 1974, os elementos da PIDE recusaram abandonar a Prisão de Peniche, e apenas se renderam na manhã do dia 26. A concentração de populares junto à Fortaleza, a ação dos militares do MFA e a decisão tomada pelos presos de que ou “saíam todos, ou nenhum” foram determinantes para que, enfim, na madrugada do dia 27 de abril todos fossem libertados.

Segundo relembra, em entrevista ao site A Mensagem, o antigo preso político Álvaro Pato, o General Spínola não queria libertar todos os presos políticos.

Um inspetor da PIDE fazia parte da comissão que decidiria quem seria libertado e quem se manteria preso.

Os presos, reunidos na cela maior, a cela 8, decidiram “ou saímos todos ou não sai nenhum”, lembra Álvaro Pato. “E comunicámos esta decisão aos militares e aos advogados que faziam parte da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos”.

Autocolante da campanha do Referendo Nacional (15 de dezembro de 1976) convocado por Adolfo Suárez para a aprovação da proposta da Lei de Reforma Política que submeteu com sucesso às Cortes franquistas. A lei é frequentemente descrita como tendo constituído o “suicídio” das instituições franquistas.

Fonte: CDMH, CDMH_INC_1598_0103_cr

Fonte: CDMH, CDMH_INC_1598_0103_cr

A Lei para a Reforma Política (publicada a 4 de janeiro de 1977 como Ley 1/1977) constituiu o passo decisivo para que, finalmente, mais de um ano decorrido desde a morte do ditador, se iniciasse um processo efetivo, ainda que gradual, de desmantelamento das estruturas centrais da ditadura franquista e de arranque do processo de democratização. A versão final da lei submetida a referendo no dia 15 de dezembro de 1976, e aprovada (segundo os dados oficiais) por 94,2% dos votantes (os quais, sempre segundo os dados oficiais, terão constituído 77% dos eleitores inscritos). O Governo de Suárez, com o apoio do Rei Juan Carlos, procurou impedir, com sucesso, que as várias instituições franquistas (as Cortes, isto é, o parlamento franquista, o Conselho Nacional do partido único, e as Forças Armadas) oferecessem resistência àquela que Suárez apresentava como uma reforma imprescindível para desmobilizar a contestação social e política levada a cabo pela oposição democrática e, dessa forma, evitar a rutura do regime. Tratava-se de transitar para um novo regime usando os mecanismos do velho – isto é, “da lei para a lei” (Torcuato Fernández-Miranda).

Prova da natureza ainda autoritária do regime, o Governo proibiu a Coordenação Democrática (frente unida da oposição que reunia PCE, PSOE, democratas-cristãos e alguns dos partidos catalães e bascos), com quem o Governo não negociara a reforma, de fazer campanha pela abstenção no referendo, mas permitiu que os setores ultrafranquistas fizessem campanha pelo “Não”.

A lei reformava a composição das Cortes, fixava um novo método eleitoral que eliminava a natureza corporativa que resultava da origem fascista da instituição, em 1942, e dava-lhes, sem o mencionar, uma capacidade constituinte pelo simples facto de poderem modificar as chamadas “Leis Fundamentais” do regime franquista. É neste sentido que os historiadores Carme Molinero e Pere Ysàs sustentam que “estabelecer uma linha de continuidade entre as tentativas reformistas anteriores a 1975 e as que tiveram lugar na segunda metade da década é completamente infundado. Todos os projetos de abertura e de reforma [do regime] franquista tiveram como objetivo tornar possível a continuidade do regime e não a sua substituição por uma democracia comparável às da Europa próxima”.

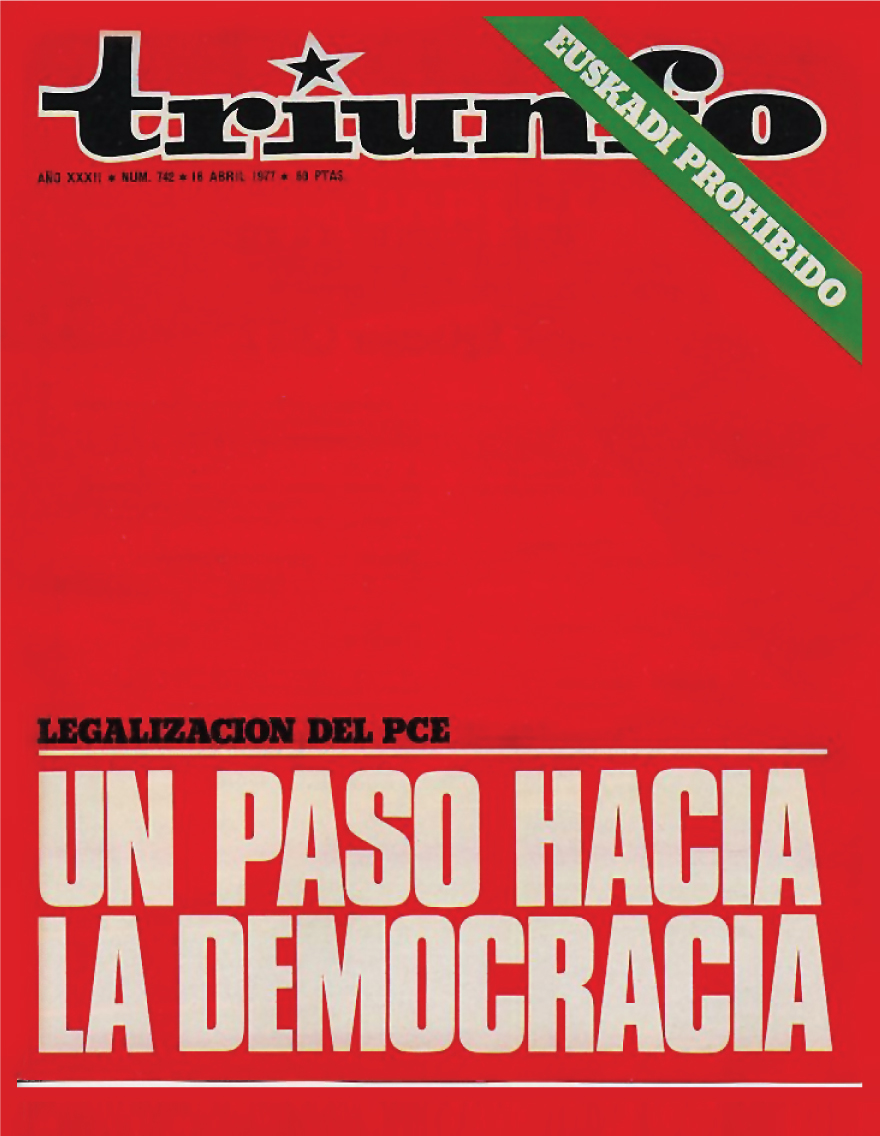

A dois meses das eleições, o último dos partidos do antifranquismo que continuava ilegal era o PCE. Sabendo que a sua credibilidade democrática dependia desta questão, Suárez legalizou o PCE no fim de semana da Páscoa de 1977, contra a vontade dos militares e da direita que o acusaram de traição.

Fonte: CDMH, revista Triunfo, 16.4.1977; dirigentes comunistas à saída do Ministerio de Gobernación [abril 1977]

Fonte: CDMH, revista Triunfo, 16.4.1977; dirigentes comunistas à saída do Ministerio de Gobernación [abril 1977]

Como em todas as ditaduras de partido único, o franquismo ilegalizara todos os partidos políticos da oposição ainda enquanto a guerra civil durava, e foi especialmente violento com os militantes e apoiantes dos partidos que haviam constituído a Frente Popular, a coligação de sindicatos e partidos de esquerda que havia vencido as eleições de 1936. Ao longo dos últimos anos da ditadura, a crescente contestação popular obrigava o franquismo a discutir, um após outro, vários projetos de “reforma política”, expressão por que ficaram conhecidas as tentativas mais ou menos cosméticas de “abrir” o regime franquista sem, contudo, admitir que ele perdesse as suas “essências”. Todos esses projetos tinham de enfrentar o problema incontornável do pluralismo político, isto é, o da legalização dos partidos políticos. Até à ascensão de Adolfo Suárez ao poder, a ditadura não admitira mais do que a legalização de “associações políticas”. A regularização destas, evitando-se, como se vê, assumir a designação de “partido”, foi feita em junho de 1976 pelo governo de Arias Navarro, que fez aprovar pelas Cortes franquistas uma lei acompanhada por uma reforma do Código Penal que continuava a criminalizar a constituição de partidos e organizações com critérios que se aplicavam aos partidos clandestinos, e em particular ao PCE. Só com o governo Suárez e sua Lei de Reforma Política (janeiro de 1977) foi possível inaugurar um contexto político-legal que permitiria o registo da grande maioria dos partidos democráticos. Pressionado pelos acontecimentos e pela mobilização operária dirigida pelas CC.OO. e pelos próprios comunistas, Suárez havia sempre assegurado que não aceitaria legalizar o PCE. A “matança de Atocha” (assassinato de advogados das CC.OO. num escritório da calle Atocha, em Madrid, por um comando da ultradireita) e a repulsa maciça que esta provocou obrigou o Governo a permitir que os funerais das vítimas atravessassem o centro de Madrid e que uma multidão de dezenas de milhar de pessoas, enquadradas pelo serviço de ordem do PCE, perdesse o medo e tomasse as ruas numa homenagem impressionante.

Com as eleições marcadas para junho, o último dos partidos do antifranquismo que continuava ilegal era o PCE. Sabendo que a sua credibilidade democrática dependia desta questão, Suárez procurou que fosse o Supremo Tribunal a decidir sobre a legalização daquele partido. O procedimento que seguira fora o de remeter ao tribunal o pedido que o PCE havia submetido para se registar como partido, ao abrigo da legislação de janeiro de 1977. Os juízes, aos quais não era habitual submeter estes pedidos, entenderam que não tinham competências para julgar sobre o registo de um partido e devolveram ao Governo a decisão final. E foi aproveitando o fim de semana da Páscoa de 1977 que, contra a vontade dos militares e da direita que o acusariam imediatamente de traição, que Suárez comunicou aos espanhóis a legalização do PCE.