Os territórios sob soberania portuguesa no extremo oriente – Estado da Índia, Macau e Timor –tinham algumas características em comum. Eram todos de reduzida dimensão, geograficamente encravados em grandes potências regionais – Índia, República Popular da China e Indonésia –, eram parceiros muito influentes no terceiro mundo e no bloco dos países não-alinhados, e a sua presença no imaginário português era mais afetiva e simbólica do que por interesse material.

O único que poderia ter conhecido um processo descolonizador era Timor, porque também era o único onde vigorara um sistema colonial. Porém, o curso dos acontecimentos foi interrompido e adulterado pela invasão militar indonésia, pelo que a transferência do poder não resultou de uma descolonização propriamente dita.

Por isso afirmamos que nenhum dos territórios do extremo oriente passou pelo processo típico de descolonização que caracterizou as colónias africanas, mas por razões bem diferentes uns dos outros.

O Estado Português da Índia não passou por qualquer processo de descolonização, mas justifica uma referência porque só com a descolonização posterior ao 25 de Abril o seu contencioso foi definitivamente solucionado.

A intransigência portuguesa não só impossibilitara qualquer negociação com as populações dos territórios de Goa, Damão e Diu que permitisse dar resposta aos seus anseios, como provocou a invasão violenta dos territórios (Dadrá e Nagar Aveli, em 1954, e Goa, Damão e Diu, em 1961) e a rutura total dos laços culturais com Portugal. Houve então que enfrentar também o problema dos refugiados, que a lógica do regime, considerando a situação como não definitiva, qualificou como «deslocados». Ao contrário do que viria a passar-se em 1974-1975, as forças armadas foram sujeitas a uma humilhante derrota militar, deixando, durante meses, uns milhares de prisioneiros de guerra. Sem negar a ilegalidade da invasão indiana, a comunidade internacional nunca reconheceu razão política Portugal.

«A política provocadora e a agressividade do Governo no caso da Índia ameaça a vida do povo Português», Separata do jornal Avante, n.º 190, agosto de 1954.

Fonte: AHS/ICS-ULisboa

«A política provocadora e a agressividade do Governo no caso da Índia ameaça a vida do povo Português», Separata do jornal Avante, n.º 190, agosto de 1954.

Fonte: AHS/ICS-ULisboa

![Transcrição de alegada carta escrita pelo «valoroso tenente de infantaria, Alberto Santiago de Carvalho, que morreu gloriosamente no dia 18 [dezembro de 1961] em Damão (...) quando da invasão do Estado da Índia pelos 40 000 homens da União Indiana», 4 de maio de 1962. Fonte: FMSMB, Fundo António Arnao Metello](https://50anos25abril.pt/wp-content/uploads/2024/07/11008.020-1.jpg) Transcrição de alegada carta escrita pelo «valoroso tenente de infantaria, Alberto Santiago de Carvalho, que morreu gloriosamente no dia 18 [dezembro de 1961] em Damão (...) quando da invasão do Estado da Índia pelos 40 000 homens da União Indiana», 4 de maio de 1962.

Fonte: FMSMB, Fundo António Arnao Metello

Transcrição de alegada carta escrita pelo «valoroso tenente de infantaria, Alberto Santiago de Carvalho, que morreu gloriosamente no dia 18 [dezembro de 1961] em Damão (...) quando da invasão do Estado da Índia pelos 40 000 homens da União Indiana», 4 de maio de 1962.

Fonte: FMSMB, Fundo António Arnao Metello

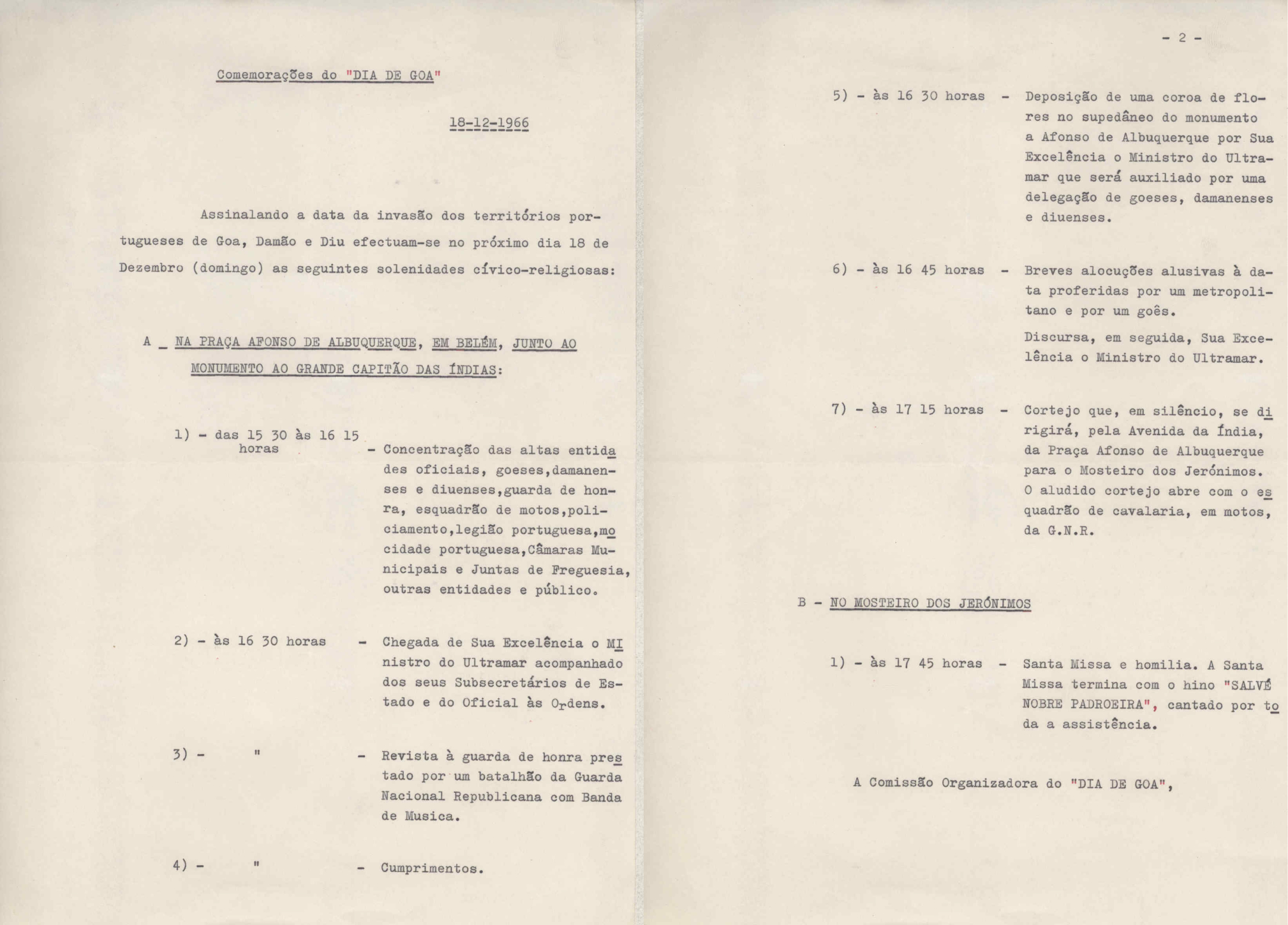

Programa das comemorações do «Dia de Goa» a realizar em 18 de dezembro de 1966, assinalando a data da invasão dos territórios de Goa, Damão e Diu. Fonte: FMSMB, Documentos Felicidade Alves

Programa das comemorações do «Dia de Goa» a realizar em 18 de dezembro de 1966, assinalando a data da invasão dos territórios de Goa, Damão e Diu. Fonte: FMSMB, Documentos Felicidade Alves

O Estado português considerou que enquanto durasse essa situação transitória o governo da província funcionaria em Lisboa (Lei n.º 2112, de 17 de fevereiro de 1962), provisoriamente assumido pelo ministro do Ultramar e mantendo os lugares dos seus deputados na Assembleia Nacional. Esta orientação permaneceu nos governos de Marcelo Caetano, que em janeiro de 1970 aprovou o Decreto-Lei n.º 51/70, criando o Comissariado do Governo para os Assuntos do Estado da Índia. O comissário, por delegação do ministro do Ultramar, despachava os poucos assuntos correntes respeitantes àquele Estado, nomeadamente os relativos aos patrimónios económico e cultural e aos deslocados. Com a União Indiana o Governo limitou-se a negociar o repatriamento dos prisioneiros, que se iniciou em 2 de maio de 1962.

Só depois do 25 de Abril se abrem perspetivas à normalização da situação.

O primeiro passo foi dado em 24 de setembro de 1974, numa declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros português e indiano em Nova Iorque, na sequência da qual foi publicada a Lei Constitucional n.º 9/74, de 15 de outubro, que autoriza o Presidente da República a concluir um acordo com a União Indiana, reconhecendo a sua soberania sobre os territórios do antigo Estado da Índia e derrogando assim o artigo 1.º da Constituição de 1933, que os considerava territórios de Portugal.

Partida do ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, para a Índia, 23 de dezembro de 1974.

Fonte: ANTT, EPJS

Partida do ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, para a Índia, 23 de dezembro de 1974.

Fonte: ANTT, EPJS

Restabelecimento das relações diplomáticas de Portugal com a União Indiana: visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, e Maria Barroso a Goa e Índia, dezembro de 1974.

Fonte: FMSMB, AMS

Restabelecimento das relações diplomáticas de Portugal com a União Indiana: visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, e Maria Barroso a Goa e Índia, dezembro de 1974.

Fonte: FMSMB, AMS

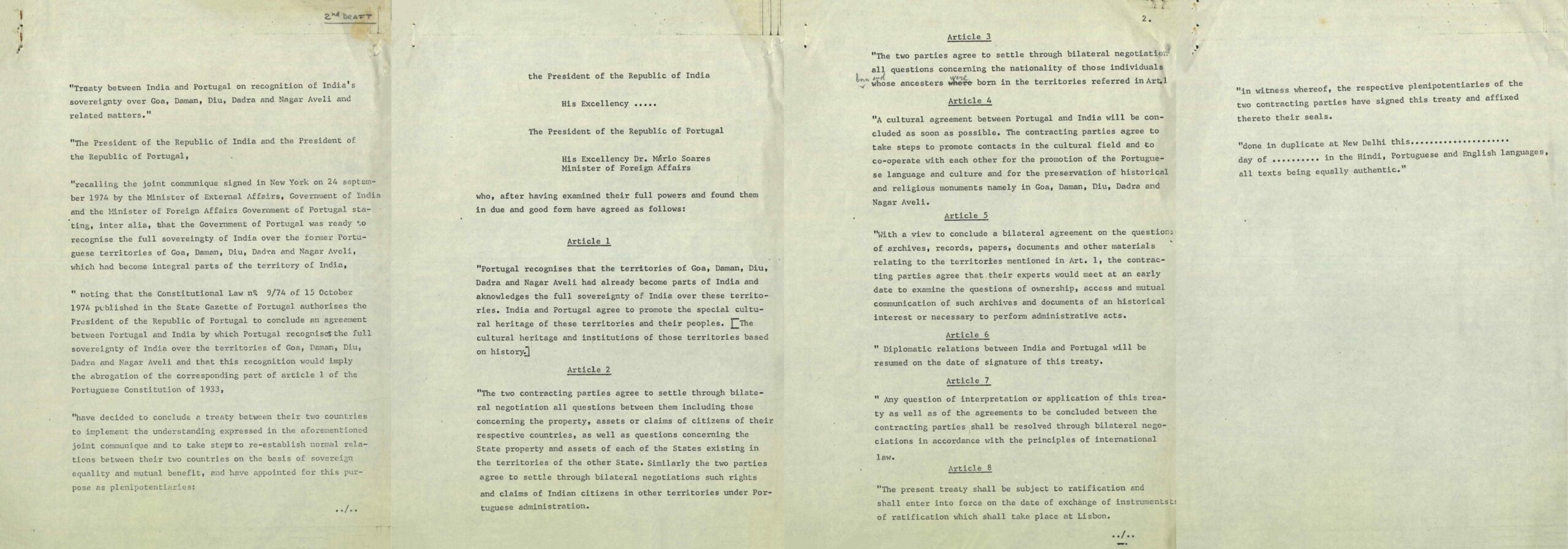

Em 31 de dezembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros visita a União Indiana e assina com o seu congénere indiano um tratado de amizade, que será ratificado em 17 de abril de 1975. Reatando as relações diplomáticas cortadas desde 1954, através desse tratado Portugal reconhece a plena soberania indiana sobre Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli e fica estabelecido o princípio de acordos bilaterais para a solução de questões de bens e propriedades. Da mesma forma, regula-se o estabelecimento de contactos no campo cultural, particularmente para a promoção da língua e cultura portuguesas e conservação dos monumentos históricos e religiosos. Este acordo vem a ser assinado em Lisboa em 7 de abril de 1980 e ratificado em 30 de maio.

Versão preliminar do acordo diplomático entre a Índia e Portugal, reconhecendo a soberania indiana sobre Goa, Damão, Diu, Dadra e Nagar Aveli, dezembro de 1974.

Fonte: FMSMB, António Arnão Metelo.

Macau sempre fora um caso especial no império português, que a própria ONU não incluíra no grupo dos territórios não autónomos sob domínio colonial português. Por isso, a forma como foi encarado no processo de descolonização foi também diferente.

Mais do que uma província ultramarina, Macau era um território chinês sob administração portuguesa, onde a grande maioria dos cidadãos nascidos no território nunca adquiriu a nacionalidade portuguesa. Em 1974, dos mais de 300 000 habitantes, só cerca de 7 000 eram cidadãos portugueses. A China tolerava a presença portuguesa e Portugal aceitava a influência determinante do Partido Comunista Chinês, situação ambígua que convinha aos dois países.

Depois de 25 de Abril, o governador Nobre de Carvalho manteve-se em funções. Só em outubro de 1974 foi nomeado o novo governador, Garcia Leandro, militar do MFA, que chegou a Macau em meados de novembro.

O comunicado final da visita do secretário-geral da ONU a Portugal de 4 de agosto de 1974 omitia qualquer referência a Macau, e foi-se consolidando a convicção de que o futuro deste território passaria pelo entendimento com a China.

Em 17 fevereiro foi publicado o Estatuto Orgânico de Macau (Lei n.º 1/76 do Conselho da Revolução), que seria acolhido na Constituição da República Portuguesa aprovada em 2 de abril de 1976.

-

Estipulava que o território de Macau gozava de autonomia administrativa, económica, financeira e legislativa;

-

Definia os órgãos de governo próprio. Governador: nomeado e exonerado pelo Presidente da República Portuguesa, precedendo consulta à população; Cinco secretários-adjuntos; Conselho Consultivo de 10 membros (5 eleitos por sufrágio indireto, 3 natos, 2 nomeados); Assembleia Legislativa com 17 deputados (5 nomeados pelo governador, 6 eleitos por sufrágio direto, 6 eleitos por sufrágio indireto).

-

Estabelecia que o governador representava no território os órgãos de soberania da República Portuguesa, com exceção dos tribunais, reservando para o Presidente da República as relações externas;

-

Determinava que o território dispunha de banco emissor e de uma organização judiciária própria e dotada de autonomia.

O Estatuto viria a ser revisto com a Lei 53/79 e, mais significativamente, uma década depois, com a Lei 13/90. Mantendo os princípios fundamentais da autonomia, alterava as nomeações para o Conselho Consultivo, o número dos secretários-adjuntos (que podia ir até 7) e de deputados à Assembleia Legislativa (que passava a 23).

A estes avanços, prudentes, da parte portuguesa, a China respondeu com uma atitude de expectativa. Em fevereiro de 1979, estabeleceram-se relações diplomáticas entre os dois países.

Em 1982, Deng Xiaoping declarava que Macau e Hong-Kong seriam reintegrados na China, que sobre eles detinha a soberania, e anunciava o modelo que presidiria à reintegração, “um país dois sistemas”. Os responsáveis chineses visavam uma reintegração pacífica, negociada, normal, que servisse de modelo a uma solução para Taiwan.

Em junho de 1986 tiveram início as negociações Portugal-China com vista à transferência do poder, que viriam a concluir-se em 13 de abril de 1987, com a assinatura, em Pequim, da Declaração Conjunta. Esta Declaração entrou em vigor em 15 de janeiro de 1988, devendo perdurar até ao ano 2050. Definia Macau como território chinês a cuja soberania regressaria em 20 de dezembro de 1999 como Região Administrativa Especial, gozando de autonomia e assente no princípio “um país dois sistemas”.

Em março de 1993, a República Popular da China aprovou a Lei Básica da região, que viria a ser a lei fundamental após a integração de Macau na sua soberania.

As negociações prosseguiram, através de um processo complexo, durante o período de transição e até ao termo da administração portuguesa. Os casos mais delicados foram:

-

A atribuição do estatuto oficial e jurídico à língua chinesa sem que fosse abolida a portuguesa;

-

A substituição dos quadros da administração pública por nacionais chineses, incluindo os macaenses que já eram funcionários, prevalecendo o critério da competência e não étnico;

-

A transformação das leis portuguesas em leis locais, mantendo a continuidade de uma matriz respeitadora dos direitos humanos;

Também sensíveis foram:

-

As negociações sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos, que, aliás, já tinham sido objeto de tratamento detalhado em anexo à Declaração Conjunta e que ficaram consagrados na Lei Básica;

-

O problema do Aeroporto Internacional de Macau;

-

O problema da Fundação Oriente, cujo desfecho não terá correspondido aos interesses que Portugal tentou inicialmente dela recolher.

A 20 de dezembro de 1999, o governador, general Rocha Vieira, formalizou a transferência da soberania de Macau para a República Popular da China, depois de uma transição sem mácula e com a solenidade exigida. Macau já não era a modesta cidade de 1974: conhecera um impulso económico, tornando-se um dos maiores centros de jogo do mundo, tinha o aeroporto internacional, a universidade. A população, muito jovem, quase duplicara e mantinha-se uma significativa comunidade portuguesa disposta a ali permanecer.

Timor, onde, à partida, tudo apontava para uma transferência do poder tranquila, acabou por se tornar o caso mais dramático dos territórios do extremo oriente. A sua evolução resultou, em parte, do facto de o ciclo descolonizador ter sido subvertido, iniciando-se com a fase da transferência do poder sem ter sido precedida de uma tomada de consciência e de uma luta de libertação, ainda que reduzida ao patamar político. Daí a ingenuidade política revelada pelo comportamento inicial dos líderes timorenses.

A rápida aceleração do processo de descolonização a seguir ao 25 de Abril nas colónias de Africa projetou Timor, com naturalidade, para segundo plano. Até janeiro de 1975, o processo decorreu sem grandes perturbações. O governador Alves Aldeia foi mantido em funções, tendo criado uma comissão para a autodeterminação de Timor, coordenada pelo delegado do MFA. Foi reduzida a agitação social registada.

Só após a visita de uma delegação do MFA em fins de maio é que o governador foi chamado a Lisboa, sendo provisoriamente substituído pelo comandante militar recém-nomeado, Nívio Herdade.

A União Democrática Timorense (UDT), adepta de uma autonomia progressiva integrada na comunidade portuguesa.

Comício da UDT em frente ao Palácio do Governador, Dili, 1974. Fonte: Arquivo da Resistência de Timor, AMRT

Comício da UDT em frente ao Palácio do Governador, Dili, 1974. Fonte: Arquivo da Resistência de Timor, AMRT

A Associação Social Democrática Timorense (ASDT), que daria lugar à Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN), advogando a independência total.

Manual e Programa Políticos da FRETILIN, dezembro de 1974. Fonte: Arquivo da Resistência Timorense - Barbedo de Magalhães.

Manual e Programa Políticos da FRETILIN, dezembro de 1974. Fonte: Arquivo da Resistência Timorense - Barbedo de Magalhães.

A Associação para a Integração de Timor na Indonésia, depois Associação Popular Democrática de Timor (APODETI), favorável à integração na Indonésia.

Comício da APODETI exigindo o regresso dos soldados portugueses, c. 1974.

Fonte: Arquivo da Resistência Timorense - Ramos-Horta

Comício da APODETI exigindo o regresso dos soldados portugueses, c. 1974.

Fonte: Arquivo da Resistência Timorense - Ramos-Horta

Outros pequenos grupos não conseguiram expressão que lhes desse visibilidade.

Incapaz de aceitar a ação do MFA, o encarregado do Governo pedia insistentemente a Lisboa a nomeação do novo governador. O delegado do MFA, por seu lado, era hostilizado pela hierarquia militar e fisicamente ameaçado pelos setores mais radicais da UDT; o seu regresso a Lisboa paralisará toda a atividade da Comissão para a Autodeterminação de Timor.

Em Portugal as ideias em relação a Timor eram pouco claras. Sem recusar a consulta popular ao povo de Timor, membros do Governo expressavam a convicção de que Timor continuaria ligado a Portugal. Preocupado em não hostilizar a Indonésia, o Governo aconselhava que não se assumissem publicamente posições favoráveis à independência, o que era mal recebido por alguns setores políticos de Timor.

Em finais de outubro foi nomeado o governador Lemos Pires. Chegou a Timor em 18 de novembro de 1974, acompanhado de uma equipa que integrava elementos influentes do MFA. O objetivo global da sua política era facultar as condições para que este pudesse escolher livremente o seu futuro.

Nos primeiros dias de dezembro o governador diligenciou a constituição de um Conselho de Governo, com representação dos três partidos e da Associação Comercial Agrícola e Industrial de Timor. A tentativa gorou-se porque a APODETI recusou qualquer colaboração e a FRETILIN punha determinadas exigências prévias que, na prática, inviabilizaram o seu funcionamento.

A Indonésia e a Austrália estavam particularmente atentas ao que se passava em Timor.

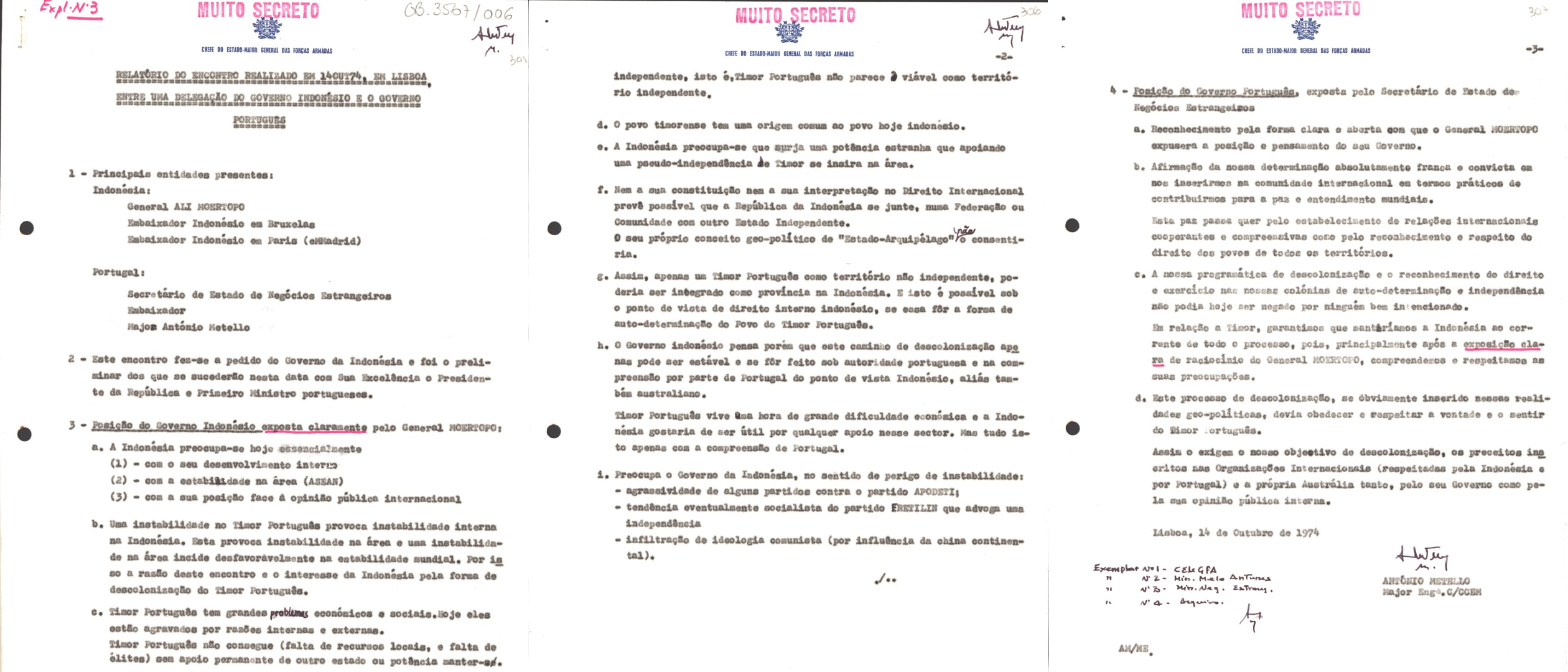

Embora afirmassem que não tinham ambições territoriais sobre Timor-Leste e que respeitariam a livre escolha do seu povo, os responsáveis indonésios desejavam a integração no seu país. A cobertura das suas estações de rádio em apoio da APODETI era significativa. A sua opção pela integração foi expressamente referida nas reuniões que uma delegação indonésia, chefiada por Ali Muertopo (responsável pelas informações militares), teve com membros do Governo português em Lisboa (14 de outubro de 1974) e em Londres (março de 1975). Enquanto decorria a reunião de Lisboa foi lançada a operação «Komodo», cujo objetivo era a anexação de Timor-Leste.

Relatório do encontro entre as delegações dos governos indonésio e português, realizado em Lisboa, em 14 de outubro de 1974.

Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República

Dirigente da APODETI com apoiantes armados nos territórios controlados pelos indonésios, novembro de 1975. Fonte: Arquivo da Resistência Timorense – Mário Carrascalão

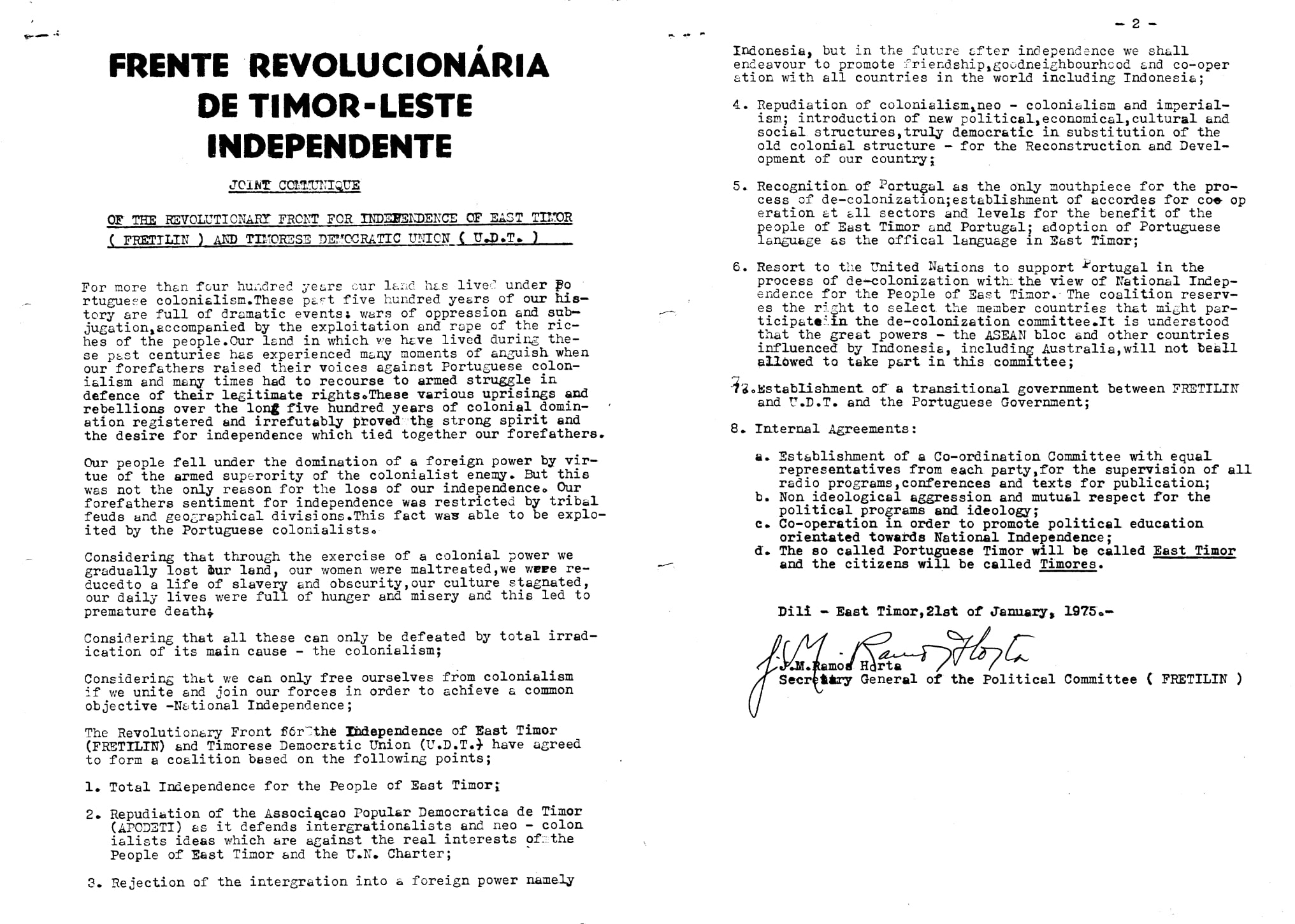

Em janeiro de 1975, a União Democrática Timorense, que, entretanto, evoluíra para a opção independentista, coligou-se com a FRETILIN para negociar com Portugal um período de transição prolongado que conduzisse à independência total. Excluíam a APODETI, cada vez mais dependente da Indonésia, cujo cônsul em Díli era visto como o seu verdadeiro dirigente.

Quando se iniciaram negociações formais com Portugal, tornou-se clara a dificuldade em conciliar as exigências antagónicas da coligação e da APODETI, cuja presença nas conversações a coligação recusava. Mesmo assim, os negociadores portugueses conseguiram obter a concordância de todas as partes para que Portugal apresentasse uma proposta de plataforma para ser negociada em Macau.

Depois de uma visita do presidente da UDT a Jacarta, este partido surpreendeu todos com uma brusca inversão de marcha e decidiu forçar a rotura da débil aliança com a FRETILIN, o que concretizou em fins de maio. Instalou-se a convicção de que o dirigente da UDT trouxera de Jacarta a imposição de romper com a FRETILIN e juntar-se à APODETI. Perante isto, a FRETILIN decidiu excluir-se das negociações.

A cimeira realizou-se em Macau e o texto final aprovado, definindo o modelo para transferência da soberania e o Estatuto Orgânico para o período transitório, apesar da ausência da FRETILIN, contemplava posições com que este partido também já concordara.

Foi neste Estatuto Orgânico que se baseou a Lei Constitucional 7/75, de 17 de julho, que Portugal publicou unilateralmente, uma vez que o acordo não fora subscrito pelos três partidos.

Este quadro não agradou a Jacarta porque afastava a solução por que se batia (a integração) e porque nele participava a FRETILIN (que, para Jacarta, era comunista e, como tal, devia ser excluída do cenário político). As tensões em Timor agravavam-se, sempre com Jacarta a manobrar as suas influências no interior.

Na noite de 10 para 11 de agosto, a UDT desencadeava um golpe armado.

Até aí, a estrutura militar tinha-se mantido neutral. O governador e comandante-chefe optara por uma reestruturação orientada para a ‘timorização’ do exército, que produzira bons resultados. Fizera regressar a Portugal as unidades metropolitanas, mantendo em Timor apenas os oficiais e sargentos para reforço do enquadramento das unidades de recrutamento local. Passara, assim, a dispor de um Exército formado apenas por unidades operacionais timorenses e de uma reserva constituída por uma companhia de paraquedistas, reduzida.

O golpe da UDT, de que resultou a ocupação de parte da capital e de algumas instalações policiais e do Exército, iria desequilibrar a situação militar. A FRETILIN exigia que o governador atuasse militarmente contra a UDT, mas Lemos Pires, preocupado em manter uma imagem de neutralidade, não acedeu.

A instabilidade alastrou ao interior do território e os militares timorenses dividiram-se nos apoios à FRETILIN e à UDT. Perante a passividade das autoridades portuguesas, que evitavam comprometer-se com uma ou outra parte, a FRETILIN tomou a iniciativa de responder à UDT. A situação depressa degenerou em guerra civil.

O governador viu-se confinado a uma pequena área de Díli, junto ao porto, apenas com os dois pelotões de paraquedistas e poucos oficiais e sargentos metropolitanos. Frustraram-se todos os seus esforços para reatar o diálogo, enquanto alguns quadros portugueses de unidades do interior eram feitos reféns, quer pela UDT, quer pela FRETILIN. O projeto louvável de ‘timorização’ do Exército virara-se contra os seus próprios promotores.

Com a sua liberdade de ação completamente bloqueada em Díli, o governador, que já tinha evacuado de Timor os portugueses civis e familiares de militares, obteve o acordo de Lisboa para retirar para a ilha de Atauro com os 100 militares que lhe restavam, a fim de manter, pelo menos simbolicamente, a soberania portuguesa. Em princípios de outubro, juntou-se-lhes a corveta Afonso Cerqueira, enviada de Lisboa e, em fins de novembro, a João Roby, que se destinava a render a anterior.

As diligências portuguesas foram infrutíferas, incluindo o envio de emissários de Lisboa no sentido de reatar o diálogo entre a UDT e a FRETILIN e pôr fim à guerra civil.

A FRETILIN conseguiu o controlo geral do território, com exceção da fronteira com a zona indonésia da ilha, o que fez acelerar a movimentação militar indonésia em apoio ao recém-formado Movimento Anti-Comunista (MAC), uma aliança da UDT com a APODETI e outros pequenos grupos contra a FRETILIN. Alguns ataques limitados a aldeias fronteiriças e a atitude ambígua com alguns militares portugueses que tinham sido acolhidos em Timor indonésio pelas autoridades locais, que vieram a ser presos e entregues à UDT, prenunciavam as intenções agressivas de Jacarta.

Em 1 e 2 de novembro de 1975, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Melo Antunes, encontrou-se em Roma com o seu homólogo indonésio, Adam Malik, tendo este concordado com a proposta portuguesa para que se conjugassem esforços para retomar o processo de transição na base da Lei Constitucional 7/75, obter um cessar-fogo e possibilitar o reinício de conversações com os vários partidos timorenses. Através de um Protocolo assinado por ambos, a Indonésia reconhecia as responsabilidades de Portugal e concordava com o envio de um contingente militar português que assegurasse o cessar-fogo e o cumprimento do processo de transição.

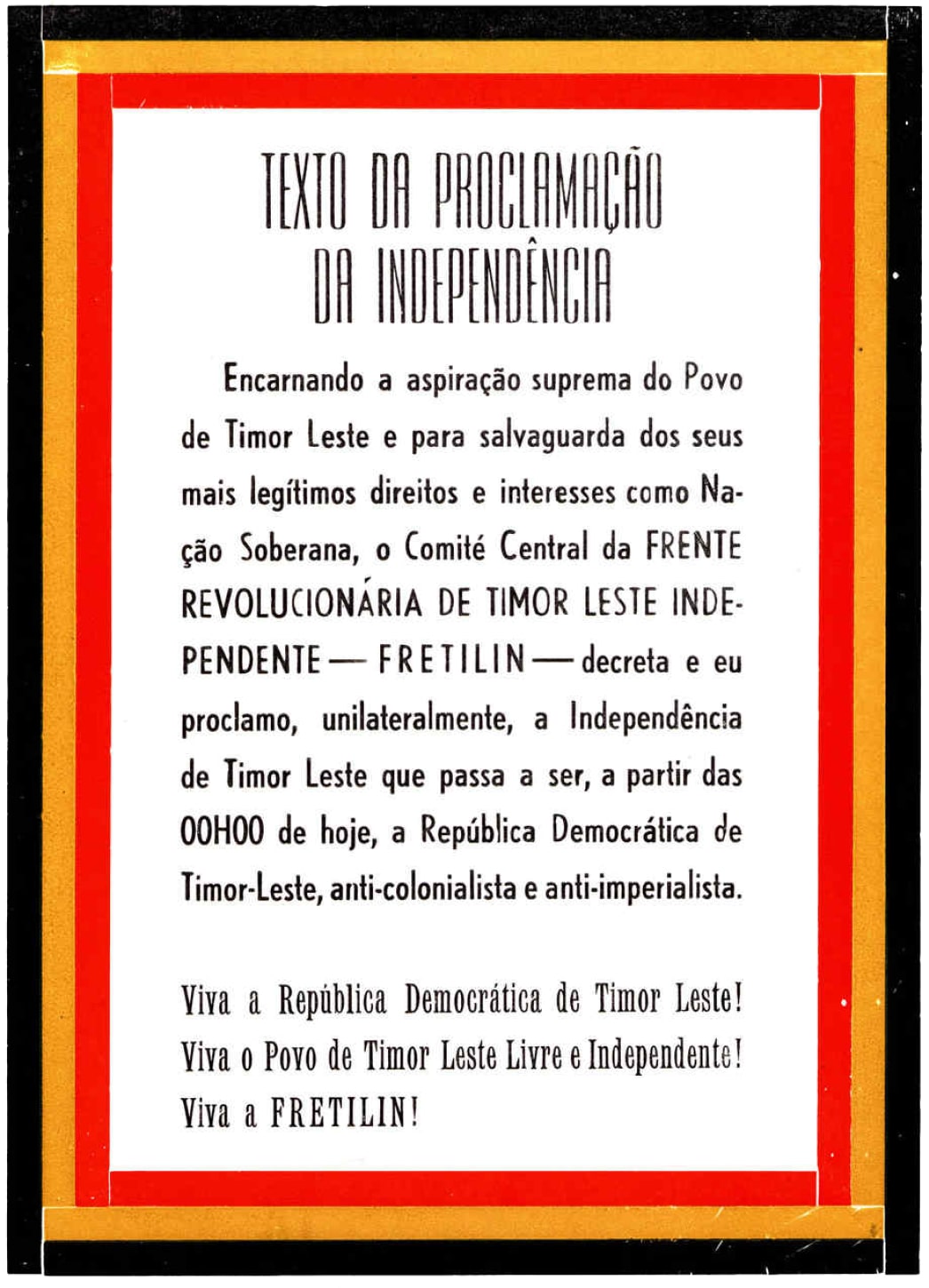

Confiante nos compromissos assumidos por Malik, Portugal preparou a força expedicionária na base de uma brigada, mas, em 29 de novembro, a FRETILIN declarou unilateralmente a independência da República Democrática de Timor -Leste. No dia seguinte, em resposta, os outros partidos, que entretanto se tinham reunido no Movimento Anticomunista (MAC), respondem assinando uma declaração de integração de Timor-Leste na Indonésia.

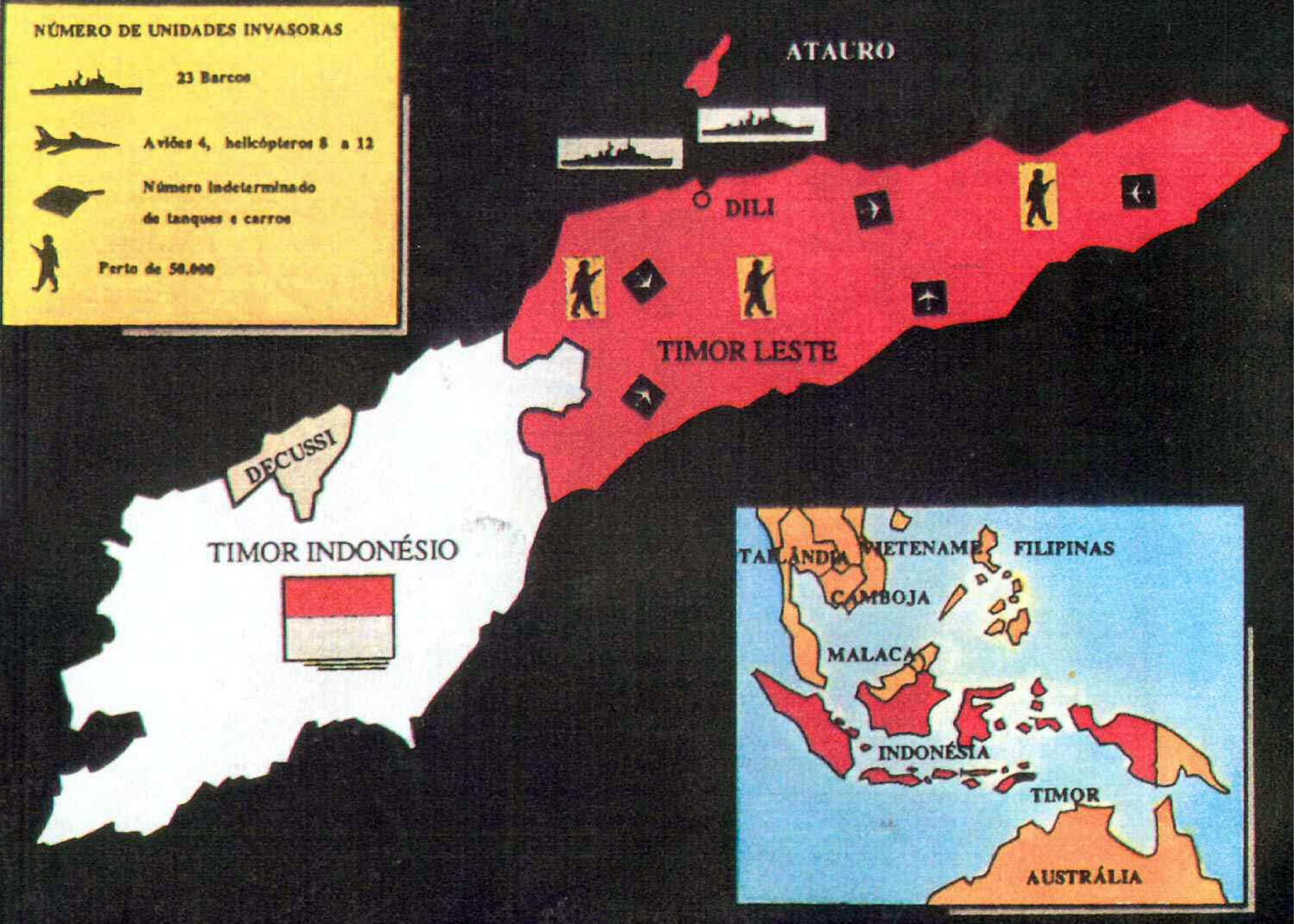

A 7 de dezembro de 1975 a Indonésia invadia Timor-Leste, numa operação de grande envergadura, alegadamente a pedido do MAC. A invasão beneficiou da cumplicidade dos EUA e da Austrália. O Presidente Gerard Ford e o secretário de Estado Henry Kissinger estiveram em Jacarta até poucas horas antes do seu início, foram informados da operação pelos governantes indonésios e deram-lhe luz verde. A invasão contou, também, com a conivência da Grã-Bretanha e, até, do Vaticano.

Panfleto sobre a invasão de Timor-Leste pelas forças indonésias, s.d. Fonte: Arquivo da Resistência Timorense - TAPOL

Panfleto sobre a invasão de Timor-Leste pelas forças indonésias, s.d. Fonte: Arquivo da Resistência Timorense - TAPOL

Mapa de Timor-Leste com pormenores sobre a invasão indonésia em 7 de dezembro de 1975.

Fonte: Arquivo da Resistência

Mapa de Timor-Leste com pormenores sobre a invasão indonésia em 7 de dezembro de 1975.

Fonte: Arquivo da Resistência

A FRETILIN retirou para as montanhas, onde ia iniciar a resistência popular armada.

A força expedicionária portuguesa não chegara a constituir-se e os reduzidos meios na colónia, confinados à ilha de Atauro, não conseguiram opor-se à invasão indonésia. O projeto para a descolonização de Timor, assente na participação e na escolha democrática do seu povo, ficava adiado. A descolonização de Timor regrediu à fase da luta armada de libertação, fase por que não passara sob o domínio português e que era, agora, conduzida contra a ocupação indonésia.

A anexação de Timor-Leste veio a resultar na sua integração como 27.ª Província da Indonésia, em 17 de julho de 1976. Caracterizou-se por uma repressão desumana, perante a indiferença da comunidade internacional e a cumplicidade dos EUA e Austrália, que não tardaram a reconhecer oficialmente a anexação. A Austrália estava interessada na exploração do petróleo do mar de Timor, tendo assinado já acordos nesse sentido com Jacarta. Washington continuava mais preocupado em não perder posições no quadro guerra-fria do que com o que se passava com Portugal e com Timor.

Portugal e a ONU nunca reconheceram a anexação porque não passara por um verdadeiro processo de autodeterminação.

Entretanto, os timorenses resistiam e a repressão subia de intensidade. Alguns dirigentes da UDT, desenganados da sua aliança com a Indonésia, aliaram-se à FRETILIN na Convergência Nacionalista, ultrapassando o cunho partidário no apoio à resistência armada e substituindo-o pelo caráter unitário da Resistência Nacional do Povo Maubere.

A resistência começou por sofrer alguns desaires, com a dissidência de alguns dirigentes que se foram deixando aliciar pela Indonésia e com a morte ou captura de alguns dos seus chefes mais destacados, como o seu comandante, Xanana Gusmão.

Fonte: Arquivo da Resistência Timorense – AMRT

Surgia uma nova organização partidária, a Associação Socialista de Timor (AST), que tinha dificuldade de relacionamento com a Resistência, mas que conduzia algumas ações no exterior com impacto internacional.

Apesar da posição ambígua do Vaticano – a visita à Indonésia e a Timor de João Paulo II, em outubro de 1989, deu aso a leituras de apoio à tese da integração –, a igreja católica timorense ganhou protagonismo e a resistência no interior assumiu a imagem de uma convergência da igreja, da guerrilha e da organização política clandestina.

As sucessivas resoluções da ONU contra a invasão e a anexação não tinham efeitos práticos e algumas posições mais duras da Comunidade Económica Europeia (CEE) não tiveram melhores resultados. Até 1982, todas as Resoluções contra a ocupação indonésia de Timor-Leste aprovadas na Assembleia Geral da ONU por iniciativa ou com apoio de Portugal contaram com a abstenção de todos os membros da Comunidade Europeia, exceto da Irlanda e da Grécia. Em 1983, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU aprovou uma Resolução condenando a violação dos direitos humanos em Timor-Leste, mas que teve abstenção dos países ocidentais e mesmo o voto contra do Canadá e Austrália.

Progressivamente começou a revelar-se maior empenhamento e pressões das instâncias internacionais e uma maior abertura dos EUA, de que resultavam encontros diplomáticos entre Portugal e a Indonésia mediados pela ONU. Só em 1988 Portugal conseguiu ver aprovada, por unanimidade, na UE, uma moção sobre Timor-Leste. Era nítida uma crescente visibilidade do problema de Timor na cena internacional. Mas só em 1991, com o escândalo do massacre no cemitério de Santa Cruz, em Díli, as posições internacionais começaram a inverter-se. Tal também coincidiu com o fim da Guerra Fria e a perda da importância da Indonésia no quadro internacional. A atribuição do Prémio Nobel da Paz de 1996 ao bispo D. Ximenes Belo e ao representante da resistência no exterior, Ramos Horta, foi, simultaneamente, causa e efeito da maior visibilidade de Timor-Leste.

Instalava-se a convicção de que, à semelhança do que acontecera em Portugal com o 25 de Abril em relação às colónias africanas, a solução do problema de Timor-Leste teria de passar por uma rotura política na própria Indonésia, convicção que se confirmou com as transformações que este país começou a conhecer depois da renúncia do presidente Suharto, em maio de 1998.