Os estudantes tinham de enfrentar a censura, que os impedia de publicar qualquer tipo de crítica ou reflexão, mas também tinham de correr riscos para escrever, copiar e distribuir os seus comunicados, numa sociedade vigiada em que era crime expressar uma opinião.

Estes são alguns exemplos das estratégias dos estudantes e da repressão que o Estado Novo usou para os impedir de publicar e de difundir as suas posições.

Durante a ditadura e, sobretudo, nos momentos de enfrentamento com o regime, as associações de estudantes dedicaram um esforço prioritário à informação. No início da década de sessenta, os jornais dos estudantes começaram a circular por todo o país: o Quadrante, da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, era também distribuído no Porto e em Coimbra; o Via Latina, da Associação Académica de Coimbra,podia ser lido em Lisboa e no Porto. Isto significava um esforço extra, porque os jornais das associações não tinham distribuição nacional.

Alguns, como o Via Latina, tinham de ser autorizados pela censura. Isso criava outro tipo de problemas.

Outros tentavam escapar ao “exame prévio”, alegando serem “publicações não periódicas”, ou de contexto académico, o que os libertava da obrigação de mandarem provas dos textos e imagens, antes de serem impressos para distribuição. Mas isso não os tornava imunes à repressão da ditadura, podendo ser encerrados por ordem do Governo.

Para escapar completamente à censura e à vigilância da PIDE, os estudantes optaram, depois da tentativa do regime de controlar as associações de estudantes, em 1956, por diversificar as suas formas de comunicação. Mais do que os jornais, eram os panfletos, os autocolantes e os pequenos boletins que permitiam uma resposta rápida, e segura, para a contestação.

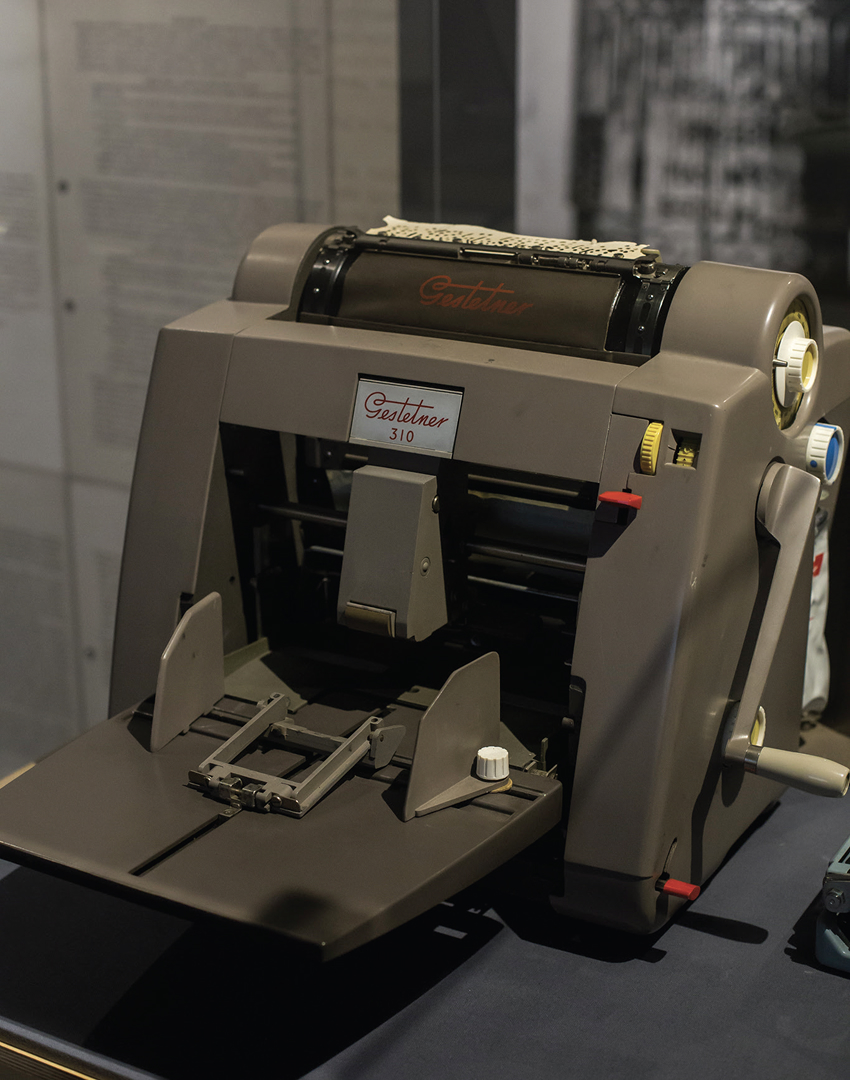

À frente dos jornais estudantis estavam, naquela altura, alguns dos principais teóricos do movimento estudantil, alguns deles militantes do PCP, que era, na altura, uma organização clandestina e ilegal. Todos eles conheciam a complicada máquina de produção de um panfleto ou de um boletim. Era preciso, em primeiro lugar, escrevê-lo, com todas as cautelas que um regime ditatorial impunha. Depois, era preciso copiá-lo, em máquinas elétricas ou manuais, os copiógrafos, que faziam barulho e usavam tintas e papel em grande quantidade.

E, só depois de muitas horas de produção, geralmente até de madrugada, é que os materiais podiam ser distribuídos, uma tarefa que exigia também muita discrição.

Escrever, publicar e debater eram uma prioridade na agenda estudantil. Desde logo porque a censura impedia que os meios de comunicação social tradicionais (a rádio, os jornais e a RTP, que começou a emitir regularmente em 1957) relatassem as crises académicas e as críticas dos estudantes. Pelo contrário: a desinformação reinava nas notícias da época, dominadas por comunicados do Secretariado Nacional de Informação (SNI) ou do Ministério da Educação Nacional.

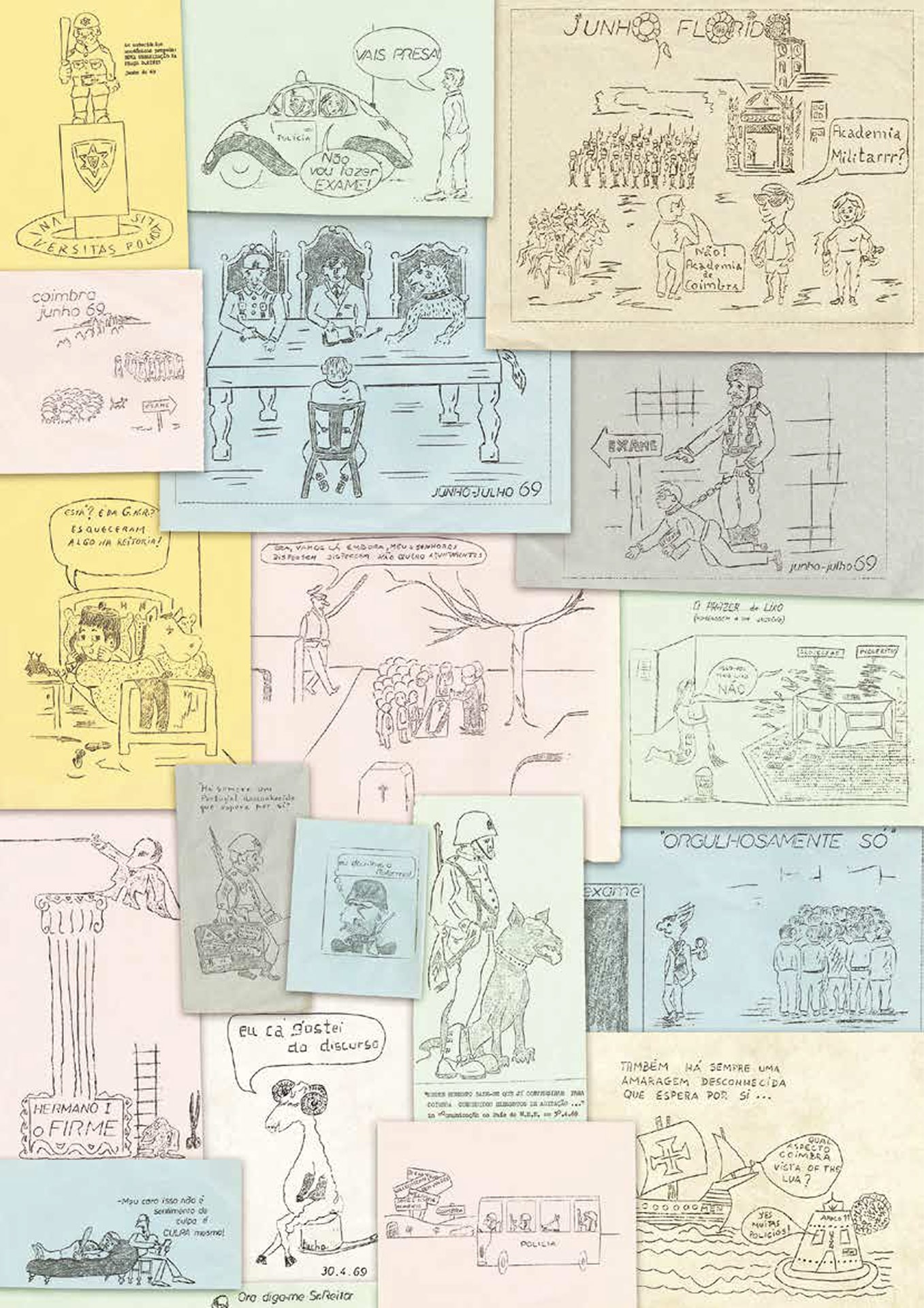

Conjunto de

caricaturas alusivas

a diferentes aspetos

da crise de 1969,

da autoria de João

Botelho. Fonte: Reproduções de

Alexandre Ramires.

Conjunto de

caricaturas alusivas

a diferentes aspetos

da crise de 1969,

da autoria de João

Botelho. Fonte: Reproduções de

Alexandre Ramires.

As associações de estudantes dispunham de meios próprios, nomeadamente de copiógrafos, para impressão das famosas sebentas com a matéria que se devia decorar para os exames. Tratava-se de uma prática comum e aceite pelas direções das universidades, com a vantagem de o regime não desconfiar destas “tipografias subversivas”, onde os estudantes imprimiam a propaganda proibida.

Essa capacidade autónoma de imprimir propaganda estudantil também tinha riscos. Se o Ministério da Educação Nacional ou a polícia política ordenassem, essas tipografias onde eram impressos os jornais estudantis e os materiais de estudo podiam ser encerradas.

Por isso, a estratégia dos estudantes foi cautelosa. Mesmo quando a repressão aumentou e se tornou constante, em 1962, as direções académicas encontraram meios para imprimir os seus comunicados sem comprometer as tipografias “legais” dos estudantes de Direito ou do Técnico.

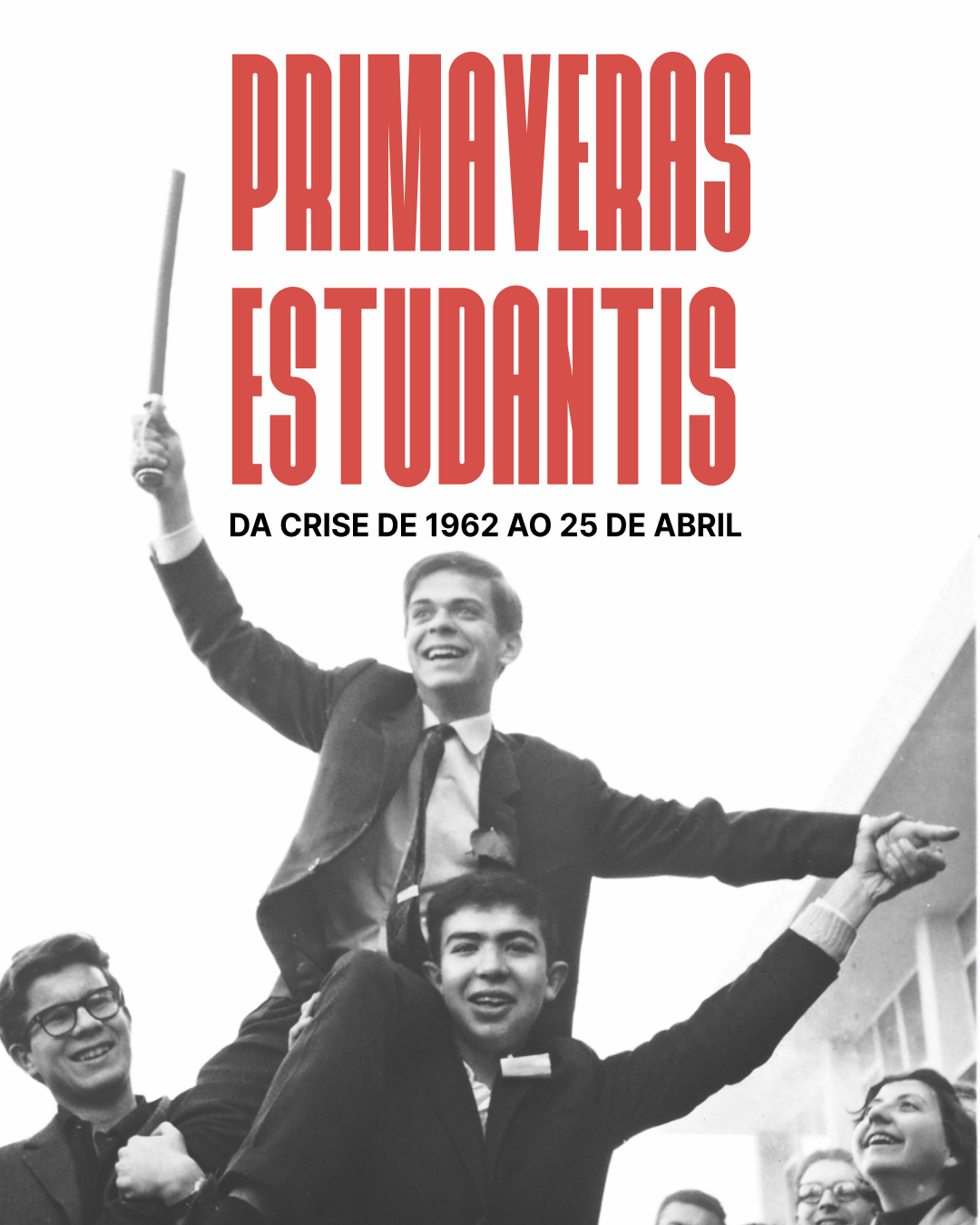

É assim que, logo no dia 24 de março de 1962, os dirigentes associativos (que contavam já com uma Secção de Propaganda na RIA), imaginam a forma de se dirigir aos alunos e ao povo que tomaram conhecimento das cargas da polícia de choque sobre os estudantes que procuravam celebrar o seu dia, proibido pelo Estado Novo.

Copiógrafo na exposição. Arquivo Ephemera. Fotografias de Cláudia Teixeira | Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril.

Copiógrafo na exposição. Arquivo Ephemera. Fotografias de Cláudia Teixeira | Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril.

Artur Marinha de Campos era um finalista do curso de Medicina, na Universidade de Coimbra.

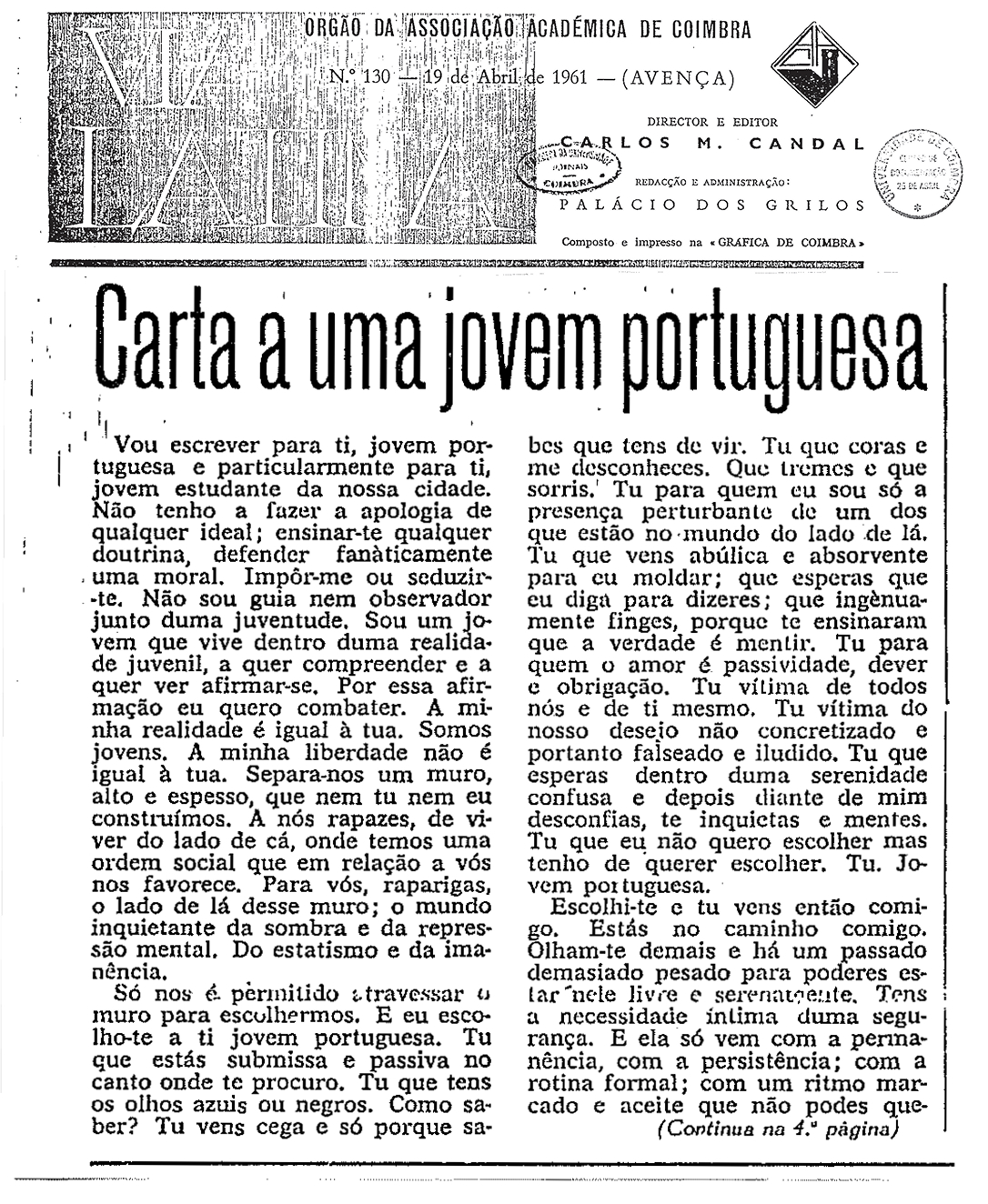

Na Associação Académica, integrava a secção de Turismo, que organizava viagens de verão para os jovens estudantes que queriam trabalhar em campos agrícolas em França e na Alemanha. Artur tinha na memória uma dessas viagens, à Lapónia, na Suécia, de onde regressou impressionado pela frieza das relações entre os jovens. Escreveu “Uma Carta à Jovem Sueca”, para a sua gaveta, como fazia muitas vezes. Um dia decidiu rever a carta que nunca quis publicar e fazer dela uma reflexão sobre Portugal. Tinha acabado de ler O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e é sobre a desigualdade entre jovens rapazes e raparigas, em Portugal, que reflete a sua nova “Carta a uma jovem portuguesa”, que entrega, assinada apenas pela inicial “A”, ao jornal Via Latina, dirigido pelo presidente da AAC, Carlos Candal.

O texto segue para a censura, onde demora muito tempo a ser analisado. Candal e a redação do Via Latina não têm grandes esperanças de que venha a ser dado o “bom para publicação”. Afinal, ainda que o tom de Marinha de Campos seja mais lírico do que político, a Carta toca numa ferida que o regime não admite discutir: “A minha liberdade não é igual à tua. Separa-nos um muro, alto e espesso, que nem tu nem eu construímos. A nós rapazes, de viver do lado de cá, onde temos uma ordem social que em relação a vós nos favorece. Para vós, raparigas, o lado de lá desse muro; o mundo inquietante da sombra e da repressão mental. Do estatismo e da imanência. […] Beijas-me e sofres. Dizes, não o devia ter feito, porque julgas que o deverias ter pensado.”

A aprovação da censura, que demorou meses, chegou por fim. Pode ter sido motivado por uma estratégia do próprio regime para condicionar a AAC, cuja direção oposicionista liderada por Carlos Candal era uma novidade naquela universidade, desde que Francisco Salgado Zenha vencera as eleições em 1944.

Logo que foi publicada, no número 130 do Via Latina, a 19 de abril de 1961, a Carta motivou uma campanha feroz. Na universidade, foram colocados cartazes anónimos denunciando o “deboche” e a “perversão” do artigo. A AAC conseguiu descobrir que essa campanha anónima tinha sido montada por estudantes próximos do regime, que imprimiram a sua propaganda numa tipografia com que a própria Via Latina trabalhava.

“Carta a uma jovem

portuguesa”. Via Latina nº130. 19 de abril de 1961. Fonte: CD25A.

“Carta a uma jovem

portuguesa”. Via Latina nº130. 19 de abril de 1961. Fonte: CD25A.

Numa Assembleia Magna, esta descoberta foi essencial para evitar represálias sobre o autor, Marinha de Campos, e sobre a própria AAC, que temia vir a ser encerrada pelo Governo. Mas isso não bastou para que o assunto que motivara a Carta fosse debatido entre os estudantes. Mais do que um debate sério sobre a desigualdade de género, o texto de Marinha de Campos acabou por desencadear um coro de críticas, muitas delas dos próprios setores contestatários.

No jornal Encontro, da Juventude Universitária Católica, a “Carta” é denunciada como sendo a “apologia descarada do amor livre e a negação de toda a espiritualidade do matrimónio”.

O Conselho Feminino da AAC também critica a “Carta”, num artigo publicado na edição seguinte do Via Latina: “Dada a individualidade própria da mulher – que lhe permite assumir papel específico que perante a sociedade lhe compete – exige -se que não seja erigida como válida qualquer escala de valores que negue essa realidade.”

Em 1961, Portugal ainda não estava pronto para debater o papel das mulheres na sociedade. A “Carta”, escrita por Marinha de Campos, só viria a ser reconhecida como um contributo para esse debate muitos anos depois.

No final de 1962, já depois da vaga repressiva que suspendeu e expulsou dezenas de estudantes das Universidades de Lisboa e de Coimbra, a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa publica o n.º 12 do seu jornal, Quadrante, em que o artigo principal, da autoria de Almeida Faria, Jorge Almeida Fernandes e Nuno Brederode Santos, se chama “Autópsia do Ensino”.

Esta será, porventura, a análise mais detalhada e rigorosa que os estudantes fizeram dos problemas económicos e sociais da sociedade portuguesa, resultantes da ditadura, e do seu reflexo no sistema educativo.

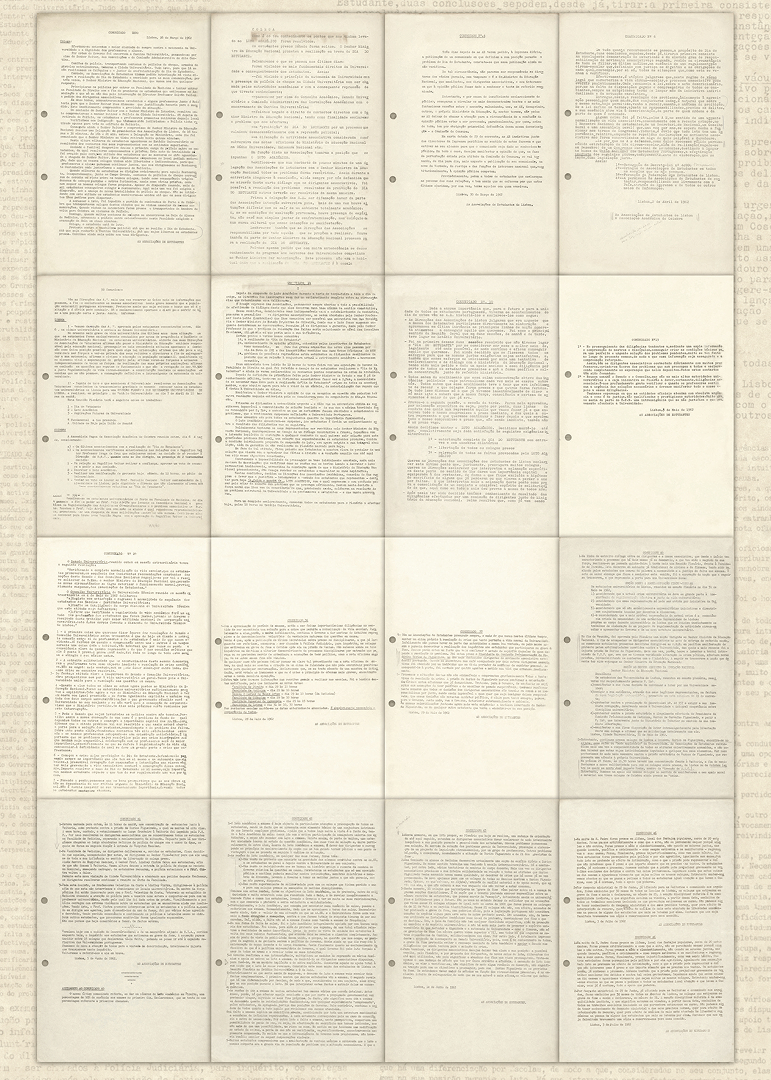

Quadrante, jornal da Associação

Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1962. Fonte: FMSMB-DSC.

Quadrante, jornal da Associação

Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1962. Fonte: FMSMB-DSC.

Os estudantes de Direito não enviavam o jornal Quadrante para o exame prévio da censura, porque era uma publicação não-periódica, que saía 3 ou 4 vezes por ano. Mas, naquela edição n.º 12, com 24 páginas, estava um trabalho que o regime nunca deixaria que fosse publicado.

Em nove páginas, recheadas de estatísticas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Instituto Nacional de Estatística (INE), os três estudantes de Direito fazem uma crítica exaustiva do país e do estado da educação: “Uma débil estrutura económica que se avalia num dos mais baixos índices europeus de rendimento nacional per capita, o menor consumo de energia, leite, carne, tecidos de lã e algodão, dos menores números de médicos, leitos de hospital, jornais, ou rádios e televisões. Um povo que não tem um consumo médio alimentar que atinja o mínimo suportável de calorias. E o nível cultural acompanha esta situação. Ao lado de uma elevada taxa de analfabetismo de cerca de 75% da população total. Ao lado de uma extraordinária falta de informação, uma esmagadora ausência de quadros técnicos, um quase inexistente sistema de segurança social” (p. 12).

Almeida Faria tinha 19 anos e acabara de publicar o seu primeiro romance, Rumor Branco, com prefácio de Vergílio Ferreira. O livro deu origem a uma polémica de vários anos, que entusiasmou os críticos literários e os defensores das correntes “neorrealista” (críticos do livro) e “existencialista”. Esse livro, de um jovem estudante de Direito, inspirado no nouveau roman francês, ficaria na História. Mas o mesmo estudante seria coautor (com Nuno Brederode Santos, amigo próximo de Jorge Sampaio e coautor também dos comunicados sobre a crise do Dia do Estudante de 1962, e Jorge Almeida Fernandes, o diretor do Quadrante) de uma detalhada crítica política à desigualdade social e económica do Estado Novo e dos seus reflexos na universidade:

“Apenas 10% da população portuguesa tem facilidade em fazer chegar os filhos à universidade, 30% ainda o pode fazer mas com grande sacrifício, e os restantes 60% não têm quaisquer possibilidades normais. Assim, no ano de 1960, em Portugal, na Europa do século XX, 7 ou 8 em cada 10 portugueses que nascem veem a sua formação cultural e profissional limitada (ou mesmo impedida) por uma injusta situação social” (p. 18).

O texto sugeria: “a modificação da política económica do Estado para com o ensino”, que “a longo prazo deverá traduzir-se num sistema que permita o acesso a todos os graus de ensino, de todas as classes sociais” (p. 19).

E terminava com um repto claro ao próprio Salazar: “Refaça-se a educação quanto antes ou em breve teremos o anacronismo por timbre desta nação. É tempo de pôr os pontos nos ii no que toca a conceitos de patriotismo” (p. 19).

O regime decidiu que devia pôr alguns pontos nos ii e ordenou a proibição daquela edição do jornal Quadrante.

De 26 de março a 14 de junho, os estudantes de Lisboa escreveram a história da luta estudantil e procuraram manter abertas as portas do diálogo com os professores, os funcionários das universidades e todos os setores que viam com desconfiança a repressão do Estado Novo contra os estudantes.

Para o fazer, foi necessário montar uma rede clandestina de escrita, cópia e distribuição, que envolveu centenas de estudantes, coordenados pela Secção de Propaganda da RIA.

Criaram uma equipa de redatores de comunicados, incumbida de informar, mas também de interpretar e analisar os acontecimentos, de uma forma abrangente, e que mantivesse a “unidade” do movimento preservada. Manuel de Lucena, Mário Sottomayor Cardia, Nuno Brederode Santos e Vasco Pulido Valente foram os principais elementos da equipa de redatores dos 47 comunicados escritos, copiados e distribuídos aos milhares, entre 26 de março (comunicado 0) e 14 de junho de 1962 (comunicado 46).

Fonte: FMSMB-DDR

Fonte: FMSMB-DDR

A equipa de redação dos panfletos era próxima do presidente da RIA, Jorge Sampaio. É na RIA que se aprovam os comunicados. O conteúdo tinha de ser aprovado por todos os setores estudantis.

Para simplificar a produção e tornar mais segura a distribuição, os estudantes decidiram copiar os comunicados num papel tão leve quanto possível (100 comunicados pesavam 1,5 kg), tamanho almaço, em mancha contínua de texto, de uma folha só, muitas vezes em frente e verso. O grafismo não era a principal preocupação. Não havia ilustrações nem fotografias.

Para não colocar as “secções de folhas” das associações em risco, os estudantes montaram, em pouco tempo, uma rede clandestina de reprodução e distribuição dos comunicados. Até ao final da crise, a PIDE não conseguiu encontrar uma única das “casas seguras” onde eram copiados os comunicados, nem prender um único dos fornecedores de papel e tinta, nem dos distribuidores que se deslocavam, geralmente, em transportes públicos.

Os estudantes usaram, geralmente, máquinas velhas – copiógrafos manuais – que já não se encontravam ao serviço. E criaram uma rede de instalações clandestinas, que lhes permitia nunca parar de copiar, mesmo que a PIDE descobrisse e fechasse uma delas.

O objetivo era ter os comunicados prontos para serem distribuídos, à mesma hora, em todas as faculdades de Lisboa e, ao mesmo tempo, expedi-los para Coimbra e para o Porto. Cada distribuidor tinha de acautelar que o volume que carregava não levantaria suspeitas, no trajeto entre a casa onde se copiavam os comunicados e a faculdade onde os iria distribuir.