Liberdade, arte, revolução: o mural do 10 de Junho de 1974

Texto de Filipa Lowndes Vicente, Investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, na área de História/História de Arte.

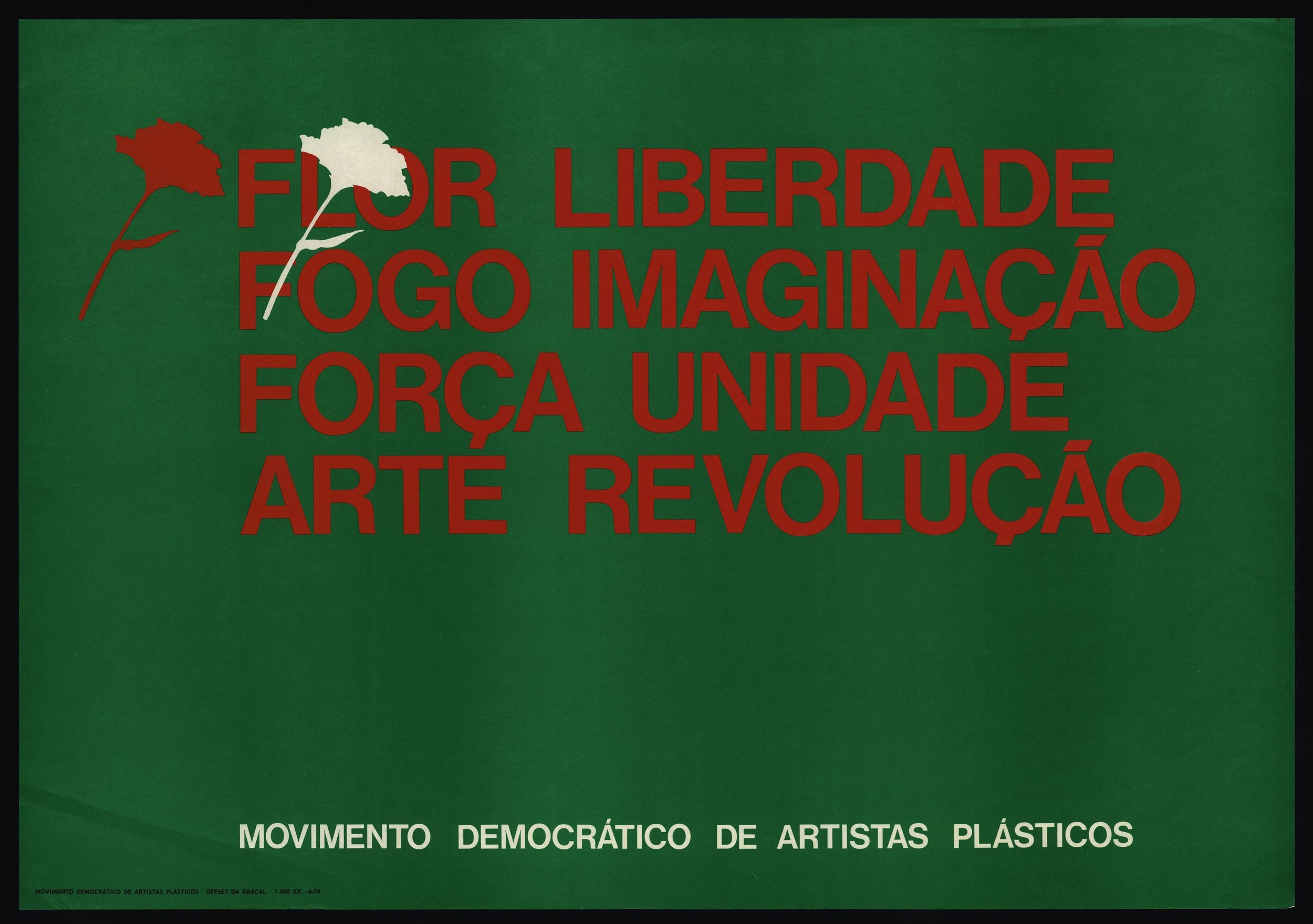

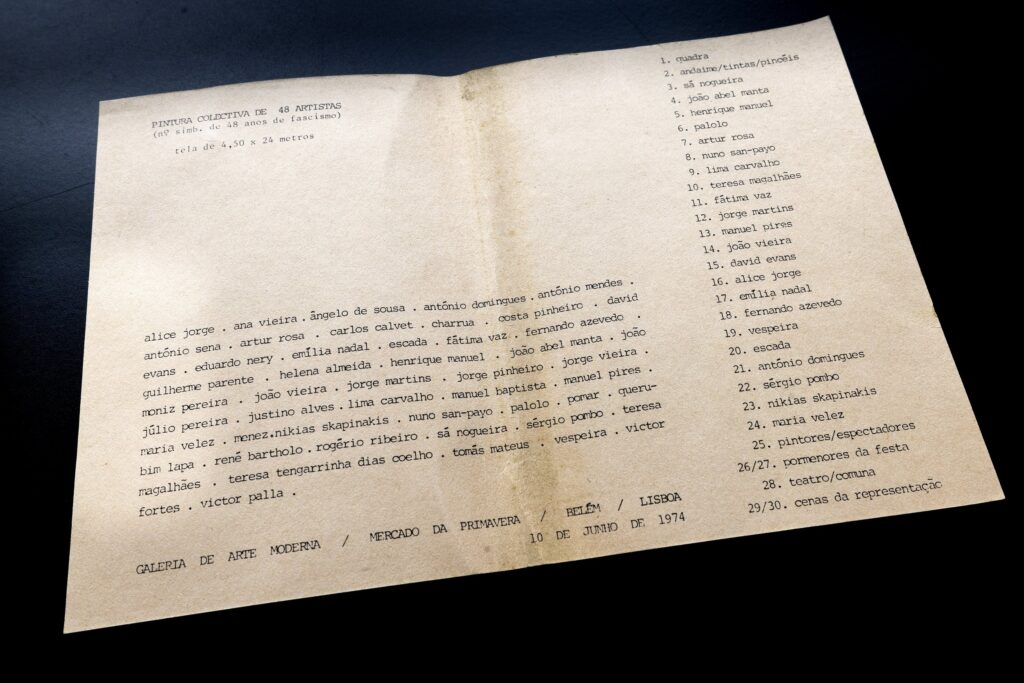

Vi-o no chão da Feira da Ladra, num sábado de manhã. Peguei no livro de slides e li o que tinha escrito na capa: “flor liberdade fogo imaginação força unidade arte revolução”. Em letras pequenas e laterais, mais palavras: “Movimento Democrático de Artistas Plásticos”, “25 de Abril/Dia da Libertação Nacional”, seguido de “Jornada de solidariedade com o Movimento das Forças Armadas”. Abri-o. No verso, mais informação – “Pintura Coletiva de 48 artistas (nº simb. de 48 anos de fascismo)”. Mais abaixo, os nomes dos 48 artistas, por ordem alfabética. E, à direita, sob a forma de lista, as legendas dos 30 slides numerados, com fotografias do evento. Em baixo, finalmente, o lugar onde tinha acontecido: “Galeria de Arte Moderna/Mercado da Primavera/Belém/Lisboa. 10 de Junho de 1974”. Atrás, e inscrito em cada um dos slides, o nome de quem tinha produzido o objeto – o Instituto de Tecnologia Educativa.

Como a galeria e o mural arderam em 1981 – o “fogo” do título, ironicamente, a destruir a “arte” da “revolução” –, apenas ficaram as representações visuais e fílmicas do lugar. Este catálogo de slides é apenas uma delas. Ficaram também as memórias dos que lá estavam naquele dia. Artistas e povo. É mais fácil encontrar os artistas do que o “povo”, os milhares que por lá passaram naquele dia de festa, em que havia tanto para celebrar. Mas muitos já morreram. O fogo e a morte já apagaram muito do que se poderia ter escrito sobre esse 10 de Junho de 1974.

Muitos dos 48 nomes de artistas eram-me familiares, mas nunca tinha ouvido falar desta pintura mural, nem deste Movimento de Artistas Democráticos, nem desta galeria em Belém. Ao desafio de levar para casa um documento-tabula rasa com tudo para descobrir e sobre o qual queria escrever, juntou-se a tão malfadada falta de tempo. Como perder-me em devaneios quando o trabalho premente está ali, à espera de ser acabado? Mas, quando li numa entrevista que João Pinharanda ia organizar no MAAT, que dirige, uma “reinterpretação” do mural de 1974, com 48 artistas – não já pelos 48 anos de “fascismo”, mas pelos 48 anos de “democracia” – tive finalmente uma boa razão para regressar ao catálogo de slides e à sua história.

Quem teve a ideia? O Movimento Democrático dos Artistas Plásticos

A palavra movimento era, em 1974, palavra de ordem. Tal como democracia. Ao Movimento das Forças Armadas, um grupo de artistas-sócios da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) respondeu com o Movimento Democrático dos Artistas Plásticos. A Sociedade já era um lugar de oposição ao regime antes do 25 de Abril e passou a ser um espaço central de encontros informais e exposições artísticas na década de 1970. Hoje continua lá, um belo prédio, bem preservado, em frente à Cinemateca, numa perpendicular à Avenida da Liberdade lisboeta, e continua a ter como associados váriosdos artistas que estavam ativos na década de 1970. Mas já não é lugar de peregrinação artística e, infelizmente, por não ter apoios públicos ou privados, e depender apenas das quotas de sócios, não tem meios para abrir ao público o seu arquivo-biblioteca. O que seria essencial para se poder fazer a história cultural do Portugal da segunda metade do século XX. Recorro, assim, a quem publicou especificamente sobre arte e política em Portugal logo a seguir ao 25 de Abril – Gonçalo Couceiro, Maria Isabel Roque, Margarida Rendeiro e, sobretudo, Isabel Nogueira e Isabel Sabino, no livro Grupo Acre Fez. 1974-77. Arte e Dinâmicas Coletivas em Portugal. As conversas com alguns dos artistas que participaram no mural de 1974 foram também preciosas.

A ideia de fazer uma pintura coletiva no 10 de Junho partiu do Movimento, uma de tantas ideias discutidas nas muitas reuniões na Galeria 111 e na sede da SNBA. Ser artista era agir, intervir, partilhar, sair à rua, participar, e fazê-lo coletivamente. Poucos dias depois do 25 de Abril, já estavam a pensar em formas de tomar parte ativa no momento vivido, em muitas frentes. Logo em maio, definem em comunicado as suas propostas para uma nova política cultural: a abolição da Secretaria de Estado de Informação e Turismo, ali perto, no Palácio Foz, aos Restauradores; a destituição dos seus responsáveis; um levantamento de património que estava sob a alçada dessa Secretaria; o fim das comissões de censura e de decisão das iniciativas culturais e artísticas; a instalação de uma Galeria Nacional de Arte Moderna, numa parte do Palácio Foz; e a transformação da Revista Panorama, publicação oficial da mesma secretaria.

Para além deste papel nas novas políticas públicas culturais, em que se fazia uso da palavra escrita, o Movimento começara logo a pensar em intervenções politizadas e com impacto simbólico. Fui ter com o David Evans à Praça das Flores. Ele esteve no mural de 1974. Estará agora no de 2022. Vai reproduzir o que fez há 48 anos, pois continua a fazer sentido. Mas antes que me falasse no 10 de Junho, pedi-lhe para me contar da performance na qual participou uns dias antes – o embrulho à estatua de Salazar e António Ferro.

Palácio Foz, 28 de maio de 1974: “A Arte Fascista faz mal à vista”

A frase parece ter sido de Marcelino Vespeira, pintor, gráfico e figura de referência do surrealismo. Um de tantos slogans poderosos que, com ou sem rima, ficavam no ouvido e eram repetidos à mínima ocasião. De preferência alto e a bom som. Foi o que aconteceu quando o Movimento Democrático de Artistas Plásticos – “mais de 100 artistas”, segundo a ficha do SNI – aproveitou a data simbólica do 28 de maio para descer a Avenida da Liberdade até ao Palácio Foz, sede da Secretaria de Estado da Informação e Turismo, para realizar uma intervenção artística.

O lugar era emblemático, porque de lá, durante décadas, emanara a política cultural portuguesa. Também era ali que estavam as duas estátuas das figuras escolhidas para alvo da performance – Salazar e António Ferro. David contou-me como, nas discussões, tinha ficado claro que não tinham intenções de destruir as estátuas, mas sim de as cobrir com um pano negro, a cor da morte do regime. Os documentos da História tinham que permanecer o que eram – provas de um passado que já não existia, mas que não podia ser esquecido. A popular revista Flama cobriu o evento com fotografias e reproduziu o comunicado assinado pelos artistas:

Casaca de Cerimónia – foi assim que Salazar tratou a arte (vide o livro de António Ferro, “Salazar”, 1933). E no jardim do Palácio Foz – “Quartel da demagogia a cores”, como há muitos anos foi alcunhado pelos artistas, a estátua de Salazar continua um passado que se quer ausente.

O Movimento Democrático de Artistas Plásticos não é partidário da destruição das obras de arte; ainda símbolos condenáveis deverão guardar-se como documentos históricos de uma política que não deve ser silenciada para jamais ser esquecida ou repetida.

A estátua de Salazar do escultor Francisco Franco, embora seja símbolo de uma nefasta ditadura, não pode de modo algum continuar presente num edifício público responsável pela democratização do País.

Hoje, 28 de maio – quadragésimo oitavo aniversário do nascimento do fascismo – a comissão central do M.D.A.P resolveu ocultar a estátua, cobrindo-o com um pano negro e amarrando-a com cordas.

O “mestre” da política dos “orgulhosamente sós” ficará protegido dos livres olhares portugueses que abertamente querem estar acompanhados.

É ao mesmo tempo uma destruição simbólica e um ato de criação artística, num gesto de liberdade revolucionária.

A arte fascista faz mal à vista!

O comunicado acaba com as assinaturas dos membros da Comissão Central do Movimento, vários dos nomes que também estarão no Mural do 10 de Junho e onde se encontram três mulheres – Alice Jorge, Ana Vieira e Helena Almeida. A outra artista, Salette Tavares, também se atribui a autoria de palavras de ordem daquele dia – “Contra a agressividade, criatividade” e “A qualidade estética é progressista; a mediocridade é reacionária”.

Não é preciso a confirmação de David para se perceber que se divertiram à grande. Numa fotografia tirada depois da tarefa cumprida, lá estão, muito sorridentes,ao lado da estátua coberta, embrulhada com cordas e com uma faixa a deixar claro de quem era a autoria: “Movimento Democrático dos Artistas Plásticos”: David Evans, Júlio Pereira, Júlio Pomar, Rogério Ribeiro, Nuno San-Payo e Vitor Palla. Era este o espírito, diz David. Criatividade, humor, gestos simbólicos e não violência. E solidariedade comunitária. Como David também me contou, no dia seguinte, 29 de maio de 1974, receberam uma mensagem inesperada. Os ferroviários estavam reunidos em plenário, no Entroncamento, e vinham, por escrito, saudar a iniciativa do Movimento Democrático dos Artistas Plásticos e oferecerem-se para levar as estátuas, de comboio, para um local indicado. Não sei mais nada.

Porto, 10 de junho 1974: o enterro do Museu Soares dos Reis

A norte, uma intervenção artística semelhante também usou humor e metáforas de morte para encenar um antes e um depois. A iniciativa partiu de artistas e intelectuais, uma autointitulada Comissão de Cultura Dinâmica, e foi designada de “Funeral com alegria”. Viam no Museu Soares dos Reis um símbolo de um passado de pobreza cultural e passividade – acusavam-no de apenas acolher exposições itinerantes e de nada fazer a partir do Porto e dos seus artistas. Segundo eles, não tinha postais, catálogos ou diapositivos, legendas ou tabelas sob os quadros. O museu já estava morto. Havia apenas que o enterrar.

O grupo partiu da Cooperativa Árvore e foi a pé até à porta do Museu Soares dos Reis, onde se procedeu à paródia do Auto-de-Fé e aos discursos fúnebres. As fotografias – da autoria do Arq. Manuel Magalhães e reproduzidas no livro Arte e Revolução. 1974-1979, de Gonçalo Couceiro – mostram um grupo de pessoas com cartazes, algumas delas mascaradas com capa e chapéu negros. Num dos cartazes,consegue-se ler: “Abaixo essa ditadura que não foi escolhida por nós e fez o que quis até agora – embora, embora já disse!”. Noutro: “O Ciclo Necrófilo do Porto cumpre o saudável dever de enterrar o Museu Soares dos Reis”. Segundo Isabel Sabino, este happening terá influenciado a criação do Centro de Arte Moderna, que Fernando Pernes veio a dirigir, pouco depois, nas instalações do Soares dos Reis. Seria a primeira peça daquilo que, na década de 1980, levaria ao nascimento da Casa de Serralves, enquanto espaço artístico.

Nestes primeiros meses, as iniciativas artísticas estavam ainda centradas nas duas principais cidades do país, onde vivia a maior parte dos artistas que não tinham partido para Londres, Paris ou Munique. Mas, logo no verão de 1974, começaram os projetos coletivos fora das grandes cidades. Resultaram de uma parceria entre o Movimento das Forças Armadas e o Movimento Democrático dos Artistas Plásticos e inseriam-se nas Campanhas de Dinamização Cultural e Ação Cívica da 5.ª Divisão, que, espalhadas pelo país, pretendiam melhorar as condições de vida das populações. As frentes eram muitas e as artes ou letras apenas mais uma das iniciativas. David lembra-se de um episódio: primeiro, os soldados do MFA fizeram a eletrificação de uma aldeia e, depois, chegaram os artistas para celebrarem a chegada da luz, numa pintura coletiva com referências figurativas e palavras escritas a tinta num dos muros da aldeia.

Belém, 10 de junho de 1974: a Festa

O primeiro 10 de Junho do Portugal Democrático serviu de mote para o que deveria ser uma “Festa”. A palavra foi invocada vezes sem conta. Havia que continuar a festa começada meses antes. Além da pintura coletiva – o principal evento do dia –,havia um programa paralelo: uma evocação a José Dias Coelho, escultor e militante do PCP assassinado pela PIDE em 1961 (a filha, a pintora Teresa Dias Coelho, também usou o seu retângulo no mural para escrever o nome do pai); o coro de Fernando Lopes Graça, com músicas de intervenção; e uma performance da companhia Comuna-Teatro de Pesquisa, a Cegada. O que ninguém sabia ainda era que esta paródia humorística e corrosiva ao anterior regime iria provocar o momento de disrupção da noite – quando a cobertura em direto da RTP foi interrompida inesperadamente e as memórias recentes da censura vieram perturbar a festa.

Em 1974, a tela estava dentro de um edifício grande e sem divisões internas, de paredes altas e espaço aberto, a fazer jus às várias identidades que já assumira. Começara por ser um pavilhão da Exposição do Mundo Português, construído em 1940, passara a ser o Mercado da Primavera ou de Belém e, em 1974, era Galeria de Arte Moderna. A partir das três da tarde, os artistas ocuparam o seu lugar nos andaimespreviamente montados, a três alturas, e começaram a pintar. Apesar de se inspirar nas pinturas murais que, por esses meses também, começaram a encher as paredes de Lisboa e outras cidades portuguesas, tratava-se realmente de uma tela de grandes dimensões. Outros fizeram instalações escultóricas, que foram colocadas no espaço da Galeria – Clara Menéres montou telas numa estrutura, como velas sem barco, onde se podia ler: “O ato de criar/ é um ato de amor/ é um ato gratuito”, “A arte não é uma bolsa de valores/ abaixo os artistas prostituídos ao capitalismo/ abaixo a arte das elites/ abaixo a arte recreativa” e ainda “abaixo aqueles que se promovem a coberto de uma pseudo-democracia”. Noutra tela, consegue ler-se “Homenagem às vítimas”, mas não conseguimos ler mais.

José Aurélio esculpiu um mapa de Portugal em madeira, onde, inspirado pelas letras da palavra “FRÁGIL” carimbadas em caixotes de mercadoria, escreveu uma alegoria ao momento que se vivia. “Para: todos construírem/Remete: Movimento das Forças Armadas/Contém: Um Portugal Novo. 25 de abril 1974”. Mas, como aparece numa das fotografias da época, alguém, por cima, terá escrito, à revelia do artista – “Quem vai construir?” Afinal, quem ia construir aquele novo Portugal? Como Eugénio Melo e Castro escreveu em 1977, Portugal transformou-se, durante estes anos, num “enorme poema visual”. Maria Helena Vieira da Silva usou a ideia num dos mais bonitos cartazes deste período – “A poesia saiu à rua”. Um poema, mas um poema onde se rasuravam as palavras que uns tinham escrito, para se escreverem outras por cima.

A Pintura Coletiva: imagens, palavras e memórias orais

A palavra estava sempre presente – gritada, cantada, dita, escrita em papel, claro,mas também em muros, cartazes, telas ou esculturas. Sozinha ou sobre as imagens – havia que colorir um Portugal “cinzento”, mas havia também que escrever o que antes era censurado.

Segundo David Evans, tinham todos combinado previamente não escreverem qualquer sigla partidária. Apesar disso, o escultor João Cutileiro, que estava lá, mas não era um dos 48, escrevera “MRPP” num dos retângulos de outro artista. Fui ver – na reprodução publicada na Colóquio Artes – e lá está, de facto, um “MRPP” disfarçado,em que alguém fez mais duas barrigas nos “P” para que se transformassem em “BB”. Não parece ter havido mais siglas partidárias, mas não faltaram ao mural palavras e frases indissociáveis do momento político. Além do já referido nome de José Dias Coelho, escrito pela filha, é possível ler “os tanques vestiram-se de povo”, na secção de Tomás Mateus. “O Povo unido jamais será vencido”, está quer na pintura de Menez e na de Manuel Baptista. Costa Pinheiro escreve “a nossa imaginação é vossa” e “a imaginação é a nossa liberdade”; Vespeira foge à figuração, mas deixa escrito “Revolução aberta arte liberta”. No espaço em cima, de Fátima Vaz, consegue-se ler “25 de Abril”. Nikias Skapinakis pinta uma mulher nua com uma bandeira-cartaz a dizer “Liber”. Vitor Fortes escreve um mais enigmático “projeto para miragem”. Enquanto ao seu lado, Jorge Vieira acompanha duas mãos e um cravo com um “Viva o 25 de Abril”. Querubim Lapa escreve em letras mais pequenas – “sou a liberdade que renasceu das cinzas”. Júlio Pomar amplia várias palavras até quase as tornar ilegíveis. Mas consegue ler-se “Abril”.

Em junho de 1974, faltava ainda o fim do colonialismo, que só se daria um ano depois, em 1975, e vários lembraram-se disso. David Evans recorre à linguagem pop da banda desenhada, como Manuel Baptista também fizera, para escrever “Vai um tirinho???”. Afinal, Portugal era ainda um país colonialista e a guerra continuava. Ao lado de Evans, Alice Jorge escreve “Fim da Guerra Colonial” ao lado de duas figuras – uma mulher branca, grávida, em primeiro plano, e um homem negro ao lado, a protegê-la com a mão em cima do ombro. Sá Nogueira e Emília Nadal deixam as evocações mais poderosas do conflito armado – o rosto de uma mulher negra aos gritos, o primeiro, e a sombra de soldado a explodir pelos ares, a segunda. Emília Nadal, neste 10 de Junho de 2022, vai recuperar a memória dessa imagem e evocar o soldado que fez há 48 anos.

O David Evans conta outra história. A pintura no espaço de Jorge Martins não foi feita pelo artista, mas por duas meninas que estavam por ali, filhas de alguém. Quer Emília, quer David descrevem “o calor de morrer” daquele dia e para o qual também terão contribuído as centenas (ou milhares?) de pessoas que por ali andavam. Vem ao encontro daquilo em que já tinha reparado nas fotografias, slides e filmes – muitos homens em tronco nu, tanto a pintar, como a deambular pela galeria, muitos papéis transformados em leques improvisados, muito suor a brilhar nos corpos a preto e branco da transmissão da RTP.

Emília Nadal conta como, além dos 48 artistas, estavam também na estrutura de ferro muitos amigos e conhecidos a ajudar. Iam buscar água, lavar os pincéis, fotografar, conversar, acompanhar. Ao lado de Emília estava Maria Gabriel, pintora que também se destacou na gravura, enquanto prática e pedagogia, e Kukas, desenhadora de joias e ceramista. David também tinha a mulher, a artista Helena Lapas, grávida, ao lado a ajudá-lo. Quer as fotografias, quer os filmes, quer a transmissão da RTP mostram como a alegria e a descontração conviviam com o caos, o movimento contínuo de pessoas e uma aparente ausência de organização, que não parecia preocupar ninguém.

Fotografias, Slides e Filmes: do Instituto de Tecnologia Educativa aos amadores

Quando vejo imagens da década de 1970, reparo na quantidade de pessoas, sobretudo homens, com máquinas fotográficas na mão ou penduradas ao pescoço. Nada sei sobre o consumo de material fotográfico no Portugal pós-1974, mas deve ter aumentado muito. Hoje já não existe a pintura coletiva, apenas as suas representações. Em filmes e fotografias a cores e a preto e branco, e em slides feitos a partir de stills de um filme colorido. Ainda teria havido um projeto de enviar a tela à Bienal de Veneza,como representação portuguesa, e ao Salon de la Jeune Peinture, em Paris, mas nunca chegou a sair da Galeria e, quando esta ardeu, a obra ardeu com ela. Restam as imagens de uma imagem que ardeu no fogo de 1981.

Poderíamos dividir estas imagens em duas categorias: espontâneas, que artistas, amigos de artistas ou o público presente fotografaram ou filmaram durante o evento, e profissionais. Algumas das “amadoras” tornaram-se públicas. Outras estarão nas casas das pessoas e talvez agora venham à luz do dia. Sena da Silva, Rui Mário Gonçalves (que também escreveu sobre o mural), José Nascimento são alguns dos nomes associados a fotografias. Manuel Pires, um dos 48 artistas, também pegou na máquina de filmar.

Os filmes que se conhecem foram feitos por profissionais: um deles foi produzido pelo Instituto de Tecnologia Educativa e os outros pela RTP, que esteve lá em direto. Manuel Costa e Silva era diretor de fotografia e dedicou-se à realização enquanto funcionário do Instituto de Tecnologia Educativa. Estava em Belém naquele dia e fez um breve filme a cores, que é, também ele, uma experiência artística. Os slides que tenho em casa, produzidos pelo mesmo Instituto, são stills, imagens do filme, mesmo que o nome de Manuel Costa e Silva não apareça mencionado.

O que era o Instituto de Tecnologia Educativa (ITE)? Nascera no início da década de 1970 e adaptou-se às mudanças políticas de 74. Já era herdeiro do IMAVE, Instituto de Meios Audiovisuais e Educação, criado em 1964 para promover a Telescola. Pertencia ao Ministério da Educação e nascera como um projeto para minorar os altíssimos índices de analfabetismo no país e para permitir a formação de quem vivia no Portugal remoto. As prioridades eram o ensino à distância, a formação de professores e de jovens e, sobretudo, a divulgação das tecnologias mais modernas para chegar ao país inteiro – televisão, rádio, filmes, slides.

Quando foi extinto, as vastas coleções audiovisuais produzidas naquele período passaram a estar à guarda da Universidade Aberta, em Lisboa, a instituição que continuou a missão de promover o ensino à distância. A coleção pode ser consultada e grande parte do material audiovisual está já disponível em repositório aberto. Os temas “educativos” produzidos pelo ITE na década de 1970 não podiam ser mais variados,mas há um outro projeto que tem claras relações com o filme e o catálogo de slidessobre a “Pintura Coletiva dos 48 artistas”. Trata-se de Os muros falaram: pinturas murais e grafismos, “coleção de 90 fotografias editada em 3 carteiras de diapositivos”, de 1975.

O fim da festa: Quando a RTP censurou a peça da Comuna

A pintura coletiva foi feita “à vista de todos”. Não só dos que quiseram ir a Belém, também dos que quiseram assistir em direto através da RTP, único canal existente. O “povo” era também, e cada vez mais, “telespectador”. Hoje, podemos vê-los nos riquíssimos arquivos históricos, online, da RTP. São horas de filmagens, mas vale a pena. Fizeram-me rir, chorar e sorrir –aquele misto de condescendência com que vemos imagens do passado, sabendo já o que foi o futuro. Não consigo sentir, no entanto, o cinismo perspicaz que Ernesto de Sousa – grande homem das artes da segunda metade do século XX – viu naquilo que se passou a 10 de Junho de 1974, e pôs por escrito na Colóquio Artes. Ele viu os “bonecos para o povo”, perante um povo que nada tinha a dizer. Eu vi uma alegria contagiante, mesmo que inocente e utópica.

Começa o direto. Os artistas e a pintura já mal se veem no meio da “Festa”, onde se queria que “arte” e “povo” se encontrassem. Os primeiros segundos de imagens disponíveis – mesmo antes de surgirem as palavras “Diretamente da Galeria de Arte Moderna, a RTP apresenta” – parecem uma alegoria disto mesmo. Vemos um homem de máquina fotográfica a tiracolo e próximo de aparelhos de som e filme, alheio a quem o está a filmar. De lado, quase fora do ecrã, sentada numa cadeira, uma velhota vestida de preto e de lenço preto à cabeça – igual às centenas de mulheres de negro pintadas, desenhadas e fotografadas por neorrealistas e não só.

Aqui e ali, vemos os funcionários da RTP. Não deve ter sido fácil trabalhar naquele dia e o som e as imagens revelam-no. “Boa noite, espectadores. Estamos neste maravilhoso espetáculo”. “Agora a televisão é de todos nós”, diz o locutor, Luís Filipe, enquanto faz perguntas a uma criança pouco colaborativa. “Queres aparecer na televisão?”. “Não”, diz o miúdo. Pessoas de todas as idades, velhos e crianças, as diferentes origens sociais também visíveis na roupa e no corpo. Alguns uniformes militares aqui e ali. Cigarros, muitos.

Ao fundo, vemos os andaimes onde a pintura já parece quase terminada; alguns artistas ainda estão de pincel, a acabar, mas, encavalitados na estrutura de ferro, já há mais povo do que artistas. Dali via-se melhor a festa. Um palco com cadeiras vazias e microfones. Urbano Tavares Rodrigues é o primeiro entrevistado. “A guerra colonial tem que terminar”. O coro da Academia de Amadores de Música, dirigido por Fernando Lopes Graça, está prestes a começar, mas, antes disso, o locutor da RTP inicia uma improvisada Grândola Vila Morena, que se espalha pela massa humana. Finalmente começa o coro. Mas só depois de ouvirmos gritos de “Pouco barulho”. “Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão, havemos de chegar ao fim da estrada, ao som desta canção”. O poema de José Gomes Ferreira. A música do maestro. O calor aumenta. Tudo serve de abanico.

Os outros dois filmes mereciam uma tese de doutoramento. Estava anunciada na programação do dia como uma performance/peça da Comuna, mas, como contou David Evans, ninguém sabia de que se tratava. Chamava-se Cegada e tinha encenação de João Mota, que também surgia como ator, acompanhado de Manuela de Freitas, Carlos Paulo, Madalena Pestana, Melim Teixeira e Francisco Pestana. João Mota apareceu mascarado de Hitler, de calções curtos e bigodinho, uma boina a dizer “PIDE”, no casaco escrito “Gestapo”, enquanto gritava num alemão inventado. Ao colo, um pequeno caixão a dizer “Salazar”. O caos na sala é evidente – os outros atores abrem alas entre a multidão para chegar ao palco. O coro continua a cantar – “os homens que vão para a guerra, vão para a guerra, vão morrer”.

Surge o Bispo. A enorme mitra de cartão cai ao chão e as pessoas riem-se. As cerejas penduradas não deixam margem para dúvidas – era o cardeal Cerejeira. Ao lado,um menino grande, a Manuela de Freitas, de boia no braço e chapéu branco a dizer “Tomazinho”. Evocava o presidente Américo Tomaz. Começa o discurso do cardeal, já com microfone no palco. Atrás, os outros atores. Um homem vestido de mulher fazia de mulher de Américo Tomaz. Uma mulher vestida de homem era o Marcelo Caetano.Uma paródia feita de jogos de palavras que eram inteligíveis a todos. Vários nomes que estavam no poder no dia 25 de Abril foram evocados: Moreira Batista, ministro do Interior, Silva Pais, diretor da PIDE, ou Marcelo Caetano. Passam caras à frente das câmaras. O barulho é ensurdecedor. Os técnicos da RTP falam entre si. Os atores descem do palco e misturam-se na multidão. De repente, um aviso, sensato, do locutor ao microfone – o andaime tinha sido feito para 48 pintores, não para as centenas que lá estavam. Vespeira, um dos artistas, vem reforçar o pedido – “Pode acontecer uma tragédia e escangalhar a nossa festa. Peço-vos que desçam para não haver casos lamentáveis. O andaime pode não resistir.” Podia ter corrido mal. Mas não correu.

As câmaras da RTP vão para fora da Galeria, onde os atores da Comuna continuam o happening no pequeno lago onde está um barco. João Mota, na sua iconografia fascista, continua de apito na boca. O bispo dá beijos na testa das crianças e benze a multidão. Seguem-se demasiados minutos em que nada se passa e as câmaras parecem não saber bem onde pousar. Mas ninguém parece preocupado. Aparece um “Comes e Bebes” em néon. Dos atores, nem vê-los. Finalmente, reaparecem. Madalena Pestana já está no palco, como Marcelo Caetano. Vestida com um fato masculino, chapéu de coco e óculos grossos, discursa perante os aplausos jocosos de quem assistia. “Tornemo-nos dignos deste país de Minho a Timor, país tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe na cabeça de ninguém”.

Último vídeo RTP: João Mota anuncia o discurso de “Américo Tomaz”, ainda “muito cansado da sua última viagem de descobrimentos”. Manuela de Freitas começa a falar ao microfone. “Como marinheiro, não quero deixar de frisar, aqui, que foi através da água que os nossos antepassados se espalharam pelos sete mares, nós continuamos a espalhar-nos e a meter água pelos quatro cantos do mundo com as 5 quinas e as 3 Marias.” Risos. Era uma alusão a Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, autoras do livro censurado Novas Cartas Portuguesas. O processo contra as autoras só fora suspenso depois do 25 de Abril. “Nada temos a invejar aos estrangeiros. Temos, como eles, o “marchismo”, doutrina de marchas populares.” Continua Americo Tomaz. “Temos os movimentos operários, que é a ópera do Coliseu para o São Carlos e do São Carlos para o Coliseu. Onde se canta Aida e não se canta a volta”. A ópera do malandro. “Construamos, pois, o futuro com os olhos postos no passado e se o passado não estiver bem passado levam-no ao forno mais 5 minutos a passar.”

Américo Tomaz/Manuela de Freitas passa do discurso para as condecorações. A paródia continua. Chamam ao palco um “Robbialac” – nome jocoso dado aos pintores–, um músico, um indivíduo do coro e um ator. Sobe ao palco Vespeira e prendem-lhes as mãos com uma corda grossa, a “condecoração”. De repente, a festa para. Ouvem-se gritos, confusos e sobrepostos na multidão. “Fascistas”, a “televisão interrompeu a transmissão”, “fascistas”. Durante demasiado tempo, não se percebe o que está a acontecer. Os atores, claramente, não parecem perceber o que se está a passar e continuam a chamar representantes da cultura para serem condecorados. Finalmente, a multidão grita em uníssono – “explicação, explicação, explicação”. Alguém pega num microfone: “é absolutamente necessário que a televisão dê uma explicação aos seus telespectadores”. “Porque é que a televisão interrompeu o programa que estávamos aqui a assistir e meteu o seguinte letreiro – ‘o Programa está interrompido e seguirá dentro de momentos’. Nós já conhecemos esse letreiro”, grita o homem ao microfone. Seguem-se aplausos.

A palavra censura não tarda em aparecer. “Então a censura acabou ou não acabou?!”, pergunta alguém. Um anónimo – autodenominado “um homem do povo português” – grita ao microfone “àqueles canalhas que são o Caetano, o Tomaz e o Cerejeira, porque é que esses valentões não cortaram o Caetano, o Tomaz e o Cerejeira, quando eles autenticamente falavam enxovalhando o povo português, enxovalhando a nação portuguesa, enxovalhando as virtudes que este povo ainda mantém?”. Só vemos cabeças a preto e branco, as palavras tornam-se ininteligíveis. Todos parecem estar à espera de algo, não se sabe o quê. Os atores começam a despir as roupas e a tirar os chapéus das personagens. Um deles fica em cuecas. Põem todos os adereços embrulhados numa tela e levam-na às costas. Um cartaz, grande, tem escrito “é preciso avivar a memória”. Todos transpiram. E continuam os gritos de “explicação, explicação”, intercalados de “fascistas”.

A RTP continuou, no entanto, a filmar. Mesmo que, no estúdio, se tenha decidido cortar. Ou seja, hoje, nos arquivos da RTP, conseguimos ver o que os telespectadores de 10 de Junho de 1974 deixaram de ver. É um raro momento em que vemos uma reação imediata a um gesto de censura, filmado pela mesma entidade que a praticou. “A TV é fascista”, grita uma voz. A confusão é interrompida pelo apelo aos pais de “Augusto Jorge”, um menino perdido. Começam a fazer-se apelos a uma reação imediata. “Todos aos estúdios da televisão!”. “No Lumiar, ainda é 24 de abril!”.

Finalmente, ouve-se uma voz em nome do Movimento dos Artistas Plásticos.“Nós somos contra a censura. Não fomos nós que cortámos a emissão. Nós estamos em festa com o povo. Vamos protestar por escrito.” Há uma lição a tirar desta noite. O fascismo não acabou, a censura não acabou, a revolução não acabou.” A emoção é evidente na voz gritada. De vez em quando, recomeçam os gritos: “fascistas”. “Atenção, atenção camaradas”, ouve-se muitas vezes. “Todos em manifestação na rua contra a medida tomada.” De repente, uma voz já sabe mais qualquer coisa. Fora “o representante da Junta de Salvação Nacional a tomar a decisão, que depois fora confirmada pelo ministro das Comunicações, Raul Rego – portanto, só há uma atitude, vamos à televisão imediatamente”. “Ao Palácio de Belém”, gritam outros. David Evans conta que, naquela noite, foram vários os carros que partiram, cheios de gente, não para o Palácio de Belém nem para o Lumiar, mas para o Palácio Foz. Nos dias seguintes, continuou como tema de conversas e jornais.

De facto, a decisão parece ter sido tomada pelo delegado da Junta de Salvação Mariz Fernandes, com ratificação do ministro Raul Rego e toda a Junta de Salvação Nacional. Os trabalhadores da RTP repudiaram a decisão. Mas outros grupos sociais também repudiaram a farsa cómica do regime tão recente. Alguns católicos e monárquicos, ou o Partido Democrata Cristão. O episódio está por estudar, mas, num dos 48 retângulos da pintura coletiva, no de Júlio Pomar, ficou uma marca escrita ainda visível nas fotografias: “A censura existe”.

MAAT, Belém, 10 de Junho de 2022 – Mural “48 artistas, 48 anos de liberdade”

No dia em que este artigo for publicado, 10 de Junho de 2022, penso passar todo o dia nos jardins do MAAT, a assistir ao fazer do mural, ao vivo. Quem quiser vai lá estar. Em 1974, era aberto ao “povo”. Agora é aberto ao “público”. Entre as 10 da manhã e as 10 da noite, os 48 artistas escolhidos vão estar a trabalhar no espaço que lhes foi destinado por sorteio. Uma parede retangular com duas alturas foi dividida em 48 retângulos, 24 em baixo, à altura do chão, outros 24 em cima, acessíveis num andaime. Cada artista poderá usar o seu retângulo como quiser. O que ficar feito nesse dia é o que irá ficar visível pelo menos até ao 25 de Abril de 2024.

Além da pintura coletiva, e tal como já acontecera em 1974, haverá, ao longo do dia, uma programação paralela e, ao contrário do mural, efémera. Por um lado, anunciam-se as performances artísticas de Xana e de Manuel João Vieira (será que algum deles pensa embrulhar o Padrão dos Descobrimentos, inspirado por Christo & Jeanne Claude e pelo Movimento Democrático dos Artistas Plásticos?). Por outro, os espetáculos musicais e performativos, com Breaking Battle, forma de breakdance em que os protagonistas competem entre si com movimentos de corpos cada vez mais desafiantes, ritmados pela música; Juana na Rap, rapper da margem sul, cujas músicas falam do bairro onde cresceu; e Xullaji, antes Chullage, rapper de letras poéticas e políticas, onde conjuga pensamento afro e descolonizador. O museu também terá visitas guiadas gratuitas e haverá bancas de comida de várias origens geográficas. Em 1974, o “povo” também podia participar – um espaço da tela estava destinado a quem quisesse intervir. E em 2022, que espaço haverá para nós não-criadores e não-artistas, para além do papel de espectadores mais ou menos passivos?

E quem são estes 48 que vão participar na intervenção coletiva “48 anos de liberdade”, no dia 10 de Junho de 2022? As escolhas são sempre gestos subjetivos de inclusão de uns e exclusão de outros, mas neste caso havia alguns critérios. Em primeiro lugar, os artistas que tinham participado em 1974. Alguns já morreram. Outros não quiserem ou não puderam. 9 vão lá estar: Teresa Dias Coelho, Teresa Magalhães, Emília Nadal, Guilherme Parente, Eurico Gonçalves, José Aurélio, Sérgio Pombo, Lima Carvalho e David Evans.

Em segundo lugar, um núcleo representativo de artistas é o que também integra a exposição temporária Interferências. Culturas Urbanas Emergentes, no MAAT até 5 de setembro. Esta exposição, com curadoria de Alexandre Farto (Vhils), António Brito Guterres e Carla Cardoso, foi à procura das diferentes expressões de cultura urbana que se podem encontrar na Lisboa do presente. Artistas que muitas vezes cresceram nas periferias, longe dos museus onde estão agora a expor, artistas que usam as ruas e os muros como espaços de prática artística. Muitos são afroportugueses, que, tendo nascido depois da década de 1970, tiveram nos acontecimentos políticos de 1974 ou de 1975 a definição dos percursos de vida dos seus pais. Interferências é uma exposição sobre o presente, mas também atenta às suas genealogias no passado.

Os restantes artistas foram escolhidos por Pinharanda segundo um critério mais difícil de definir – “os que se destacaram na cena artística portuguesa ao longo dos últimos 48 anos de democracia em Portugal”. Os nomes dos 39 artistas que não participaram em 1974, mas participam agora são, assim, Diogo Carvalho, Carlos No, Ana Pérez-Quiroga, Manuel Botelho, Alice Geirinhas, Ana Aragão, Moami 31, Projeto Manicómio, Mariana Duarte Santos, Tamara Alves, Susana Gaudêncio, Manuel Botelho, Pedro Amaral (do colectivo Borderlovers), Ana Vidigal, Joana Vasconcelos, Maria Imaginário, Vhils, , Dwelle, ROD, Filipa Bossuet, Petra Preta, Mais Menos, Fidel Évora, António Alves, Obey SKTR, Carlos Stock, Sepher Awk, Onun Trigueiros, Rappepa, Ângela Ferreira, Manuel João Vieira, Pedro Portugal, Pedro Cabrita Reis, Mariana Gomes, Gabriel Abrantes, Fernanda Fragateiro, Francisco Vidal e Sara& André. Kiluanji Kia Henda não pode, à ultima da hora.

Havia 9 mulheres entre os 48 artistas de 1974 – 10 em 50 artistas, se contarmos com os dois escultores que também expuseram na Galeria, Clara Menéres e José Aurélio. 1/5 é uma percentagem ínfima, mas, paradoxalmente, é mais alta quando comparada com aquilo que acontecerá nas décadas seguintes, quando a arte portuguesa é atingida pelo fenómeno dos macho-artistas e curadores dos anos 90, em que as mulheres deixam de ser merecedoras do adjetivo da “qualidade”. Em 1974, António Domingues era o único dos 48 que se identificava como negro. Era filho de mãe portuguesa, branca, e do intelectual e escritor Mário Domingues, defensor da emancipação negra durante a 1.ª República. As igualdades enunciadas em Abril tiveram e continuam a ter várias resistências e duas delas foram, sem dúvida, as de género e raciais. Também nas artes. Mas, claramente, há no mural de 2022, uma consciência da necessidade de representatividade de género e étnico-racial entre os artistas. Mais diversidade, mais coletivos em que a identidade individual é apagada; mais diversidade nas formações, nas linguagens artísticas e nas experiências internacionais. É, sem dúvida, representativo este Portugal mais diverso e mais igualitário do que o de 1974, apesar de muito menos igualitário do que se imaginaria em 1974, ao pensar no futuro.

Este texto foi escrito para o jornal Público e publicado originalmente na edição do suplemento Ípsilon de 10 de junho de 2022. O trabalho de imagem é da autoria do fotojornalista Daniel Rocha.