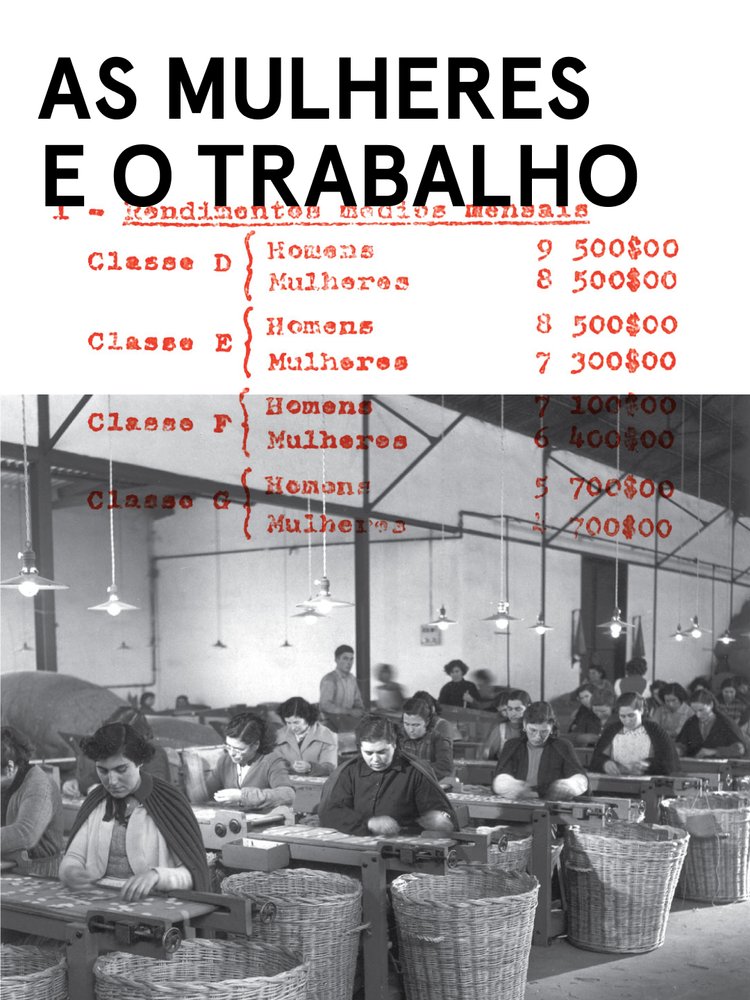

Mulheres no interior da Fábrica da Covina, em Santa Iria da Azóia, c. 1969. Fotografia do Estúdio Mário Novais. Fonte: Biblioteca de Arte Gulbenkian

Mulheres no interior da Fábrica da Covina, em Santa Iria da Azóia, c. 1969. Fotografia do Estúdio Mário Novais. Fonte: Biblioteca de Arte Gulbenkian

A premissa salazarista de que homens e mulheres eram iguais “salvo quanto às diferenças decorrentes da sua natureza” justificou todo o tipo de desigualdade social, política, económica e jurídica entre homens e mulheres. Ao género feminino era reservado um estatuto social e juridicamente menorizado, que a ideologia conservadora do regime favoreceu.

No início dos anos 70, a percentagem de mulheres analfabetas era muito superior à dos homens – uma em cada três não sabia ler e escrever.

A pílula contraceptiva era apenas autorizada para regular os ciclos menstruais, o que levava as mulheres a ter um elevado número de filhos, sobretudo as de mais baixa condição socio-económica, sem meios para contornar tal proibição. O recurso ao aborto clandestino era por isso frequente, muitas vezes com consequências trágicas para as mulheres que o praticavam.

Varina da Afurada no Mercado do Bom Sucesso, 1970. Fotógrafo desconhecido.Fonte: Arquivo do Centro Interpretativo do Património da Afurada, Doação Ermelinda Crespo

Varina da Afurada no Mercado do Bom Sucesso, 1970. Fotógrafo desconhecido.Fonte: Arquivo do Centro Interpretativo do Património da Afurada, Doação Ermelinda Crespo

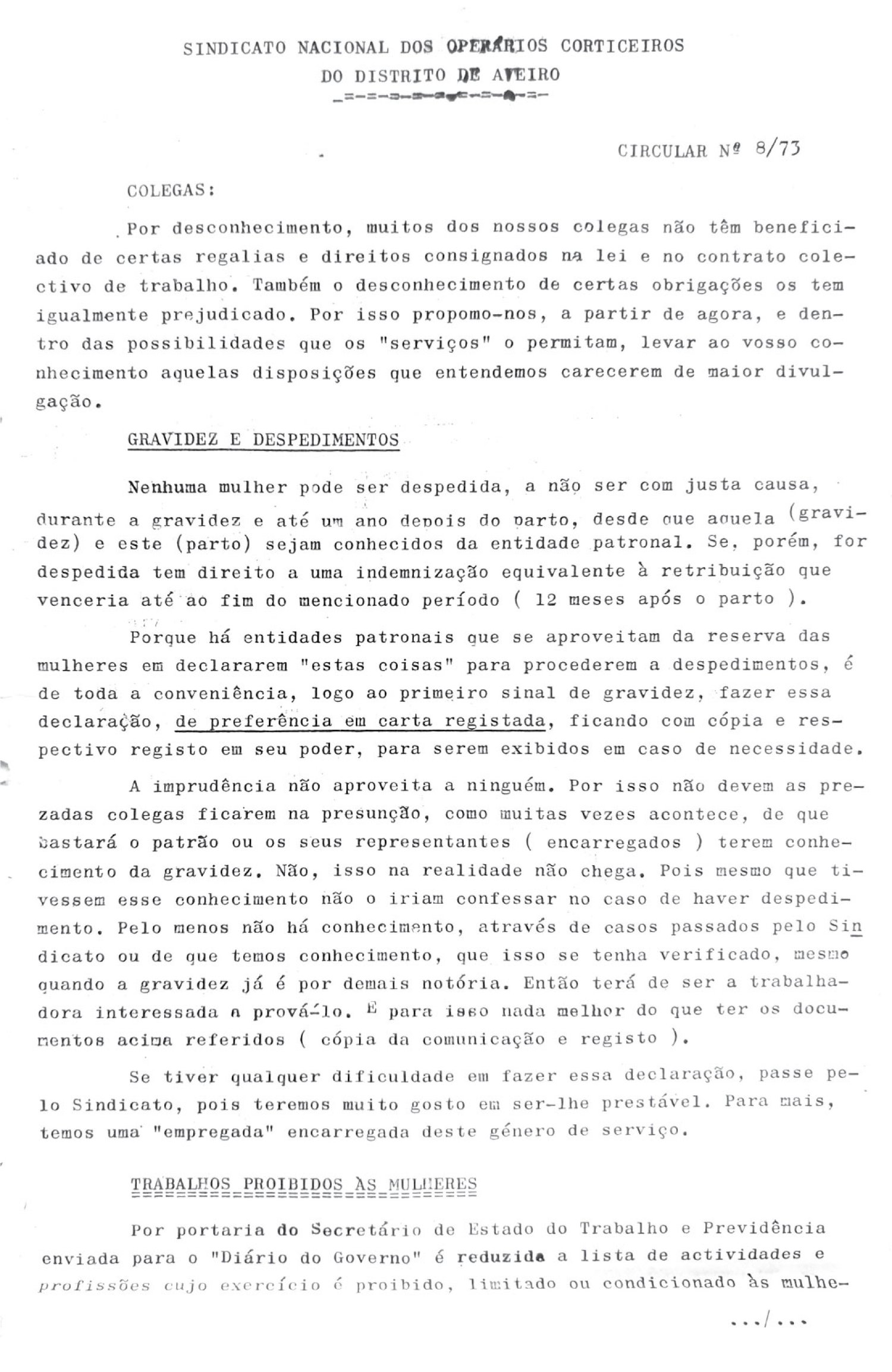

Circular n. 8/73, Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Aveiro, s.d. Fonte: Ephemera

Circular n. 8/73, Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Aveiro, s.d. Fonte: Ephemera

A impossibilidade do divórcio para os casados pela Igreja Católica também contribuiu para um agravamento socio-económico da condição feminina, pois, em caso de separação, os filhos de uma relação posterior eram sempre considerados ilegítimos.

O chamado “regresso ao lar”, tão caro à ideologia da ditadura, conduziu à marginalização das mulheres no mercado de trabalho. Segundo o Censo de 1970, enquanto a taxa de atividade dos homens chegava aos 89 por cento, a das mulheres era de pouco mais de 25 por cento.

Embora o número de mulheres que trabalhavam fosse reduzido, as desigualdades entre géneros estendiam-se igualmente ao mundo do trabalho.

Ao contrário das mulheres da burguesia, que não exerciam trabalho remunerado, as mulheres operárias e camponesas concentravam em si, não apenas a educação dos filhos e os trabalhos domésticos, mas também o trabalho na fábrica ou no campo.

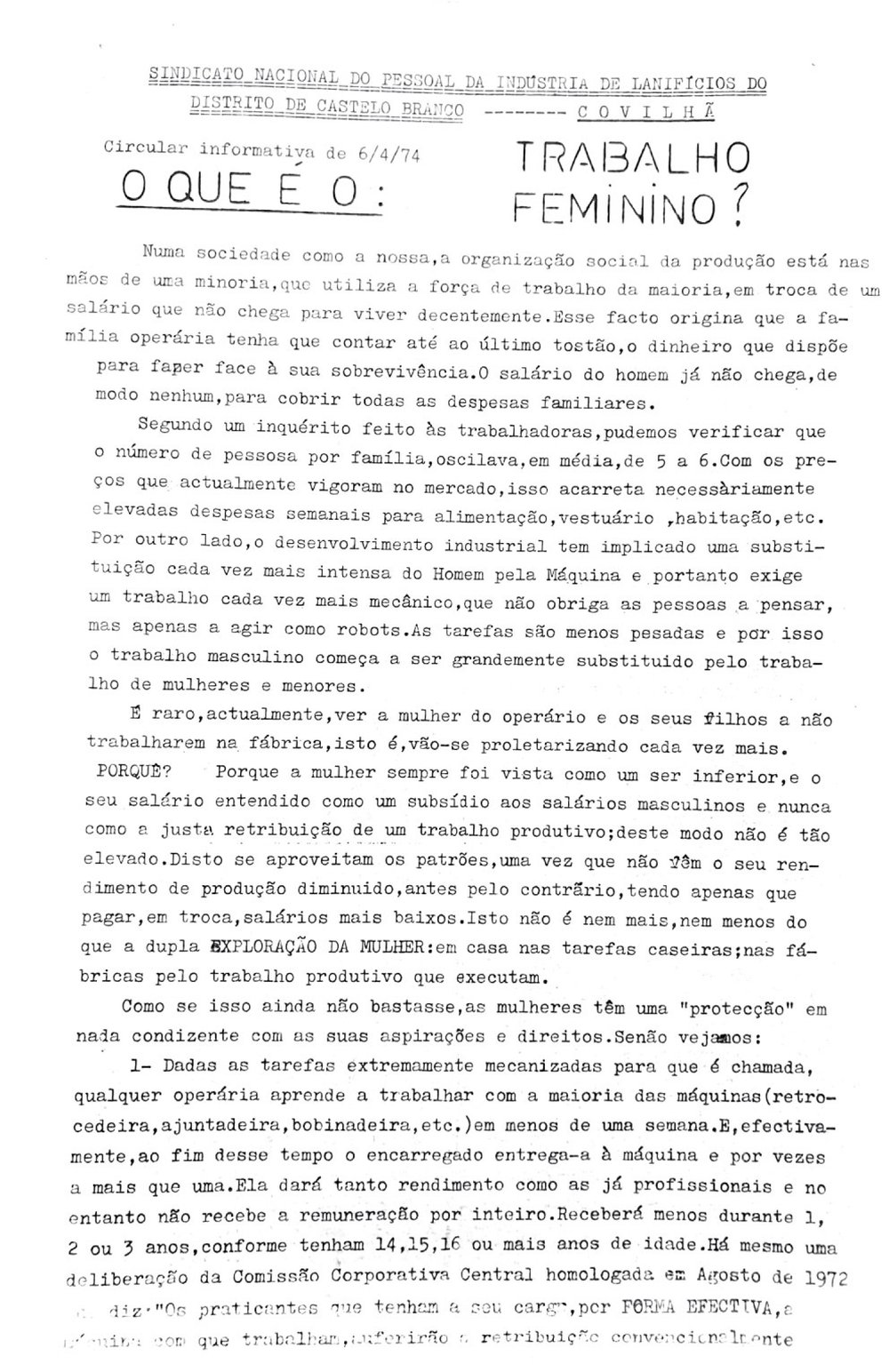

“O que é o: Trabalho Feminino”, circular informativa do Sindicato dos Lanifícios de Castelo Branco, 6 de Abril de 1974. Fonte: ANTT, PIDE-DGS

“O que é o: Trabalho Feminino”, circular informativa do Sindicato dos Lanifícios de Castelo Branco, 6 de Abril de 1974. Fonte: ANTT, PIDE-DGS

Mulheres a trabalhar numa indústria corticeira, anos 60. Fotografia de Artur Pastor. Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa

Mulheres a trabalhar numa indústria corticeira, anos 60. Fotografia de Artur Pastor. Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa

Se o homem casado podia opor-se à celebração ou manutenção de um contrato de trabalho entre uma entidade patronal e a sua mulher, bastando alegar “razões ponderosas”, não era provável que o fizesse.

Face aos baixos salários auferidos pelos maridos, os rendimentos das mulheres eram muitas vezes fundamentais para a subsistência do agregado familiar. A emigração dos homens e a guerra colonial tornavam ainda mais relevante e necessário o trabalho feminino.

Mulher residente na Quinta do Narigão, actual Parque José Gomes Ferreira, 1968. Fotografia de Fernando Cardeira. Fonte: Colecção Particular de Fernando Cardeira

Mulher residente na Quinta do Narigão, actual Parque José Gomes Ferreira, 1968. Fotografia de Fernando Cardeira. Fonte: Colecção Particular de Fernando Cardeira

FÁBRICA BARROS

A impossibilidade do divórcio para os casados pela Igreja Católica também contribuiu para um agravamento socio-económico da condição feminina, pois, em caso de separação, os filhos de uma relação posterior eram sempre considerados ilegítimos.

O chamado “regresso ao lar”, tão caro à ideologia da ditadura, conduziu à marginalização das mulheres no mercado de trabalho. Segundo o Censo de 1970, enquanto a taxa de atividade dos homens chegava aos 89 por cento, a das mulheres era de pouco mais de 25 por cento.

Embora o número de mulheres que trabalhavam fosse reduzido, as desigualdades entre géneros estendiam-se igualmente ao mundo do trabalho.

Ao contrário das mulheres da burguesia, que não exerciam trabalho remunerado, as mulheres operárias e camponesas concentravam em si, não apenas a educação dos filhos e os trabalhos domésticos, mas também o trabalho na fábrica ou no campo.

Fábrica Barros, Avenida Infante Dom Henrique, Lisboa. Fotografia de Judah Benoliel (1900-1968). Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa

Fábrica Barros, Avenida Infante Dom Henrique, Lisboa. Fotografia de Judah Benoliel (1900-1968). Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa

A PENTEADORA

Trabalhavam na Penteadora cerca de 500 pessoas, na maioria mulheres com idades entre os 14 e os 30 anos. Em Abril de 1969, para aumentar a produtividade, foram adquiridas novas máquinas de fiação. Às trabalhadoras foi exigido que operassem o dobro das máquinas – 800 fusos em vez de 400.

No dia 28 de Maio, uma operária que recusou aderir a este novo esquema de trabalho foi despedida. Solidarizando-se, a secção de retorcedores paralisou o trabalho por duas horas. Daí para a frente várias ameaças de despedimento e represálias se sucederam, até que, a 4 de Dezembro de 1969, três operárias do turno da tarde foram suspensas por se recusarem também a aderir ao esquema de trabalho proposto. Solidárias, todas as operárias da secção de “contínuos”, que comportava entre 70 a 100 mulheres, fizeram greve de braços caídos.

A 5 de Dezembro, as operárias do turno da manhã pararam também as máquinas. Perante a resistência das trabalhadoras, a 8 de Dezembro, a administração da empresa ameaçou entrar em lock-out e na tarde de 12 de Dezembro solicitou a intervenção da GNR para “desocupar” uma secção que se encontrava paralisada. A polícia chegou à fábrica e, com metralhadoras apontadas às operárias, tentou forçá-las a abandonar a fábrica.

No dia seguinte, o turno da manhã solidarizou-se com o turno da tarde. Recusando-se a negociar com a administração, manteve-se de braços caídos.

Por sua vez, as operárias do turno da tarde desse mesmo dia foram inquiridas sobre se aceitavam as novas condições propostas pela administração e regressar ao trabalho. Tendo respondido que não, foram imediatamente despedidas. Juntando-se

à saída da fábrica, as trabalhadoras foram dispersas pela GNR. Houve no interior da fábrica uma tentativa das operárias se solidarizarem com as colegas despedidas, mas pouco depois o trabalho foi retomado com normalidade.

Segundo testemunhou a Liga Operária Católica (LOC), que apoiou as trabalhadoras, nesses dias podia observar-se um “autêntico exército de GNR junto à fábrica e nas estradas de acesso”. A 15 de Dezembro, a administração convidou as operárias despedidas a voltar ao trabalho, com excepção de Maria Delfina Pinto Henriques,

Maria Alexandrina Brito Alves e Maria José Adriano Pereira, tidas por líderes do movimento grevista. As operárias acabaram por vencer esta dura batalha, conseguindo trabalhar apenas com 400 fusos.

A Penteadora, Fábrica de Penteação e Fiação de Lãs, Unhais da Serra, Covilhã, anos 30. Fotógrafo desconhecido.Fonte: Arquivo A Penteadora

A Penteadora, Fábrica de Penteação e Fiação de Lãs, Unhais da Serra, Covilhã, anos 30. Fotógrafo desconhecido.Fonte: Arquivo A Penteadora

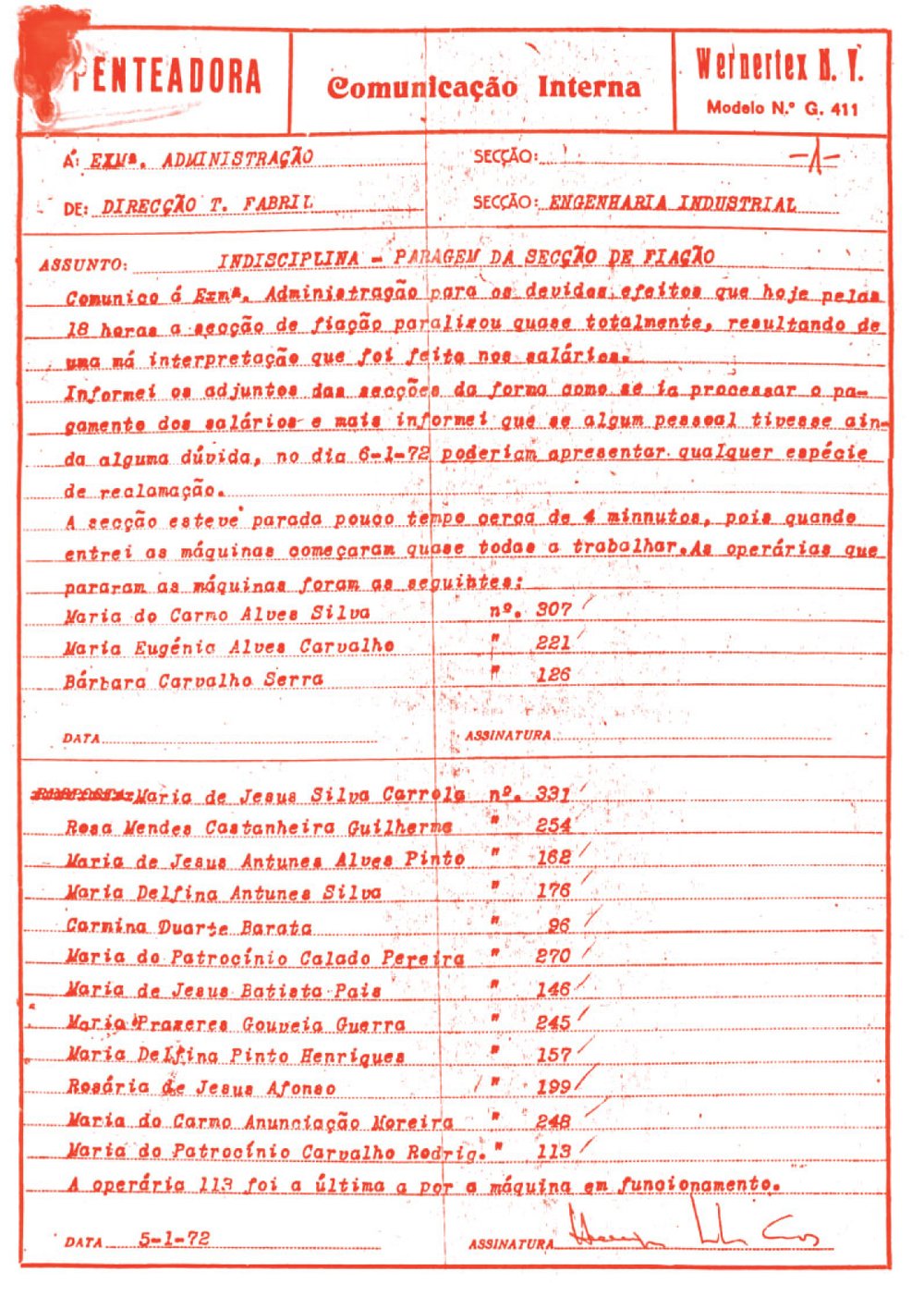

Comunicação interna da Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs (Unhais da Serra, Covilhã), identificando as mulheres que param as máquinas em protesto relativo a salários, 5 de Janeiro de 1972. Este documento foi enviado à polícia política. Fonte: ANTT, PIDE/DGS

Comunicação interna da Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs (Unhais da Serra, Covilhã), identificando as mulheres que param as máquinas em protesto relativo a salários, 5 de Janeiro de 1972. Este documento foi enviado à polícia política. Fonte: ANTT, PIDE/DGS